汉服流传了那么多年,有着怎样的发展变化?

你知道汉族服装的变化吗?今天趣历史小编就给大家带来相关详细介绍 。

俗语所谓“民以食为天” , 极言食的重要;又说“衣食住行” , 衣更在食之前 , 可见自古以来 , 衣着服装在民众生活中的地位 。汉文化流传几千年 , 汉服也随之不断发展 , 今天我们就简单介绍一下汉服 。

古人称上衣为“衣” , 下衣为“裳(读音chang二声)” , 顺带一提 , 中国古代的裳并不像现在的裤子 , 而类似于裙子 , 男女皆如此穿着 。

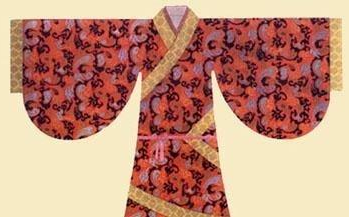

武侠小说中经常提到“任督二脉”这个词 , 那么任督二脉在人体的什么地方呢?简单概括一下 , 从你的下巴到肚脐连一条线 , 就是“任脉”的位置;反之 , 在后背的中间沿着脊椎画一条线 , 就是“督脉”的位置 。说白了 , 任督二脉就是人体前后两条中间线 。所以 , 古人将这样的称谓也应用于服装的设计 , 称衣服前面的中线为“衽(读音同任)” , 后背的中线为“裻(读音同督)” 。我们知道 , 古代汉服有个特点是交领 , 也就是衣服的左右两边在胸前重叠交叉 , 领子的形状像小写字母 。既然是重叠 , 就有左右方向的区别 。如果是衣领向右下倾斜的 , 称为“右衽” , 反之为“左衽” 。

文章图片

右衽

按照周朝以来的礼法 , 穿衣必须是右衽 , 有些其他民族仿照了中原的衣着却又不够了解汉文化 , 衣服会用左衽;同时外族也不像汉族一样将头发束起 , 经常披散头发 , 所以“披发左衽”就成了古时候蛮族的象征 。另外 , 为了体现“阴阳两隔”“人鬼殊途” , 古时死去之人所穿的寿衣 , 通常都是左衽 。所以如果一个汉族的大活人衣服用左衽 , 是非常忌讳的 。日本受中华文化影响很深 , 他们的“和服”就是汉服演化而来的 , 直至今天 , 日本人穿和服时还坚持右衽 , 左衽依旧是晦气、不吉利的象征 。

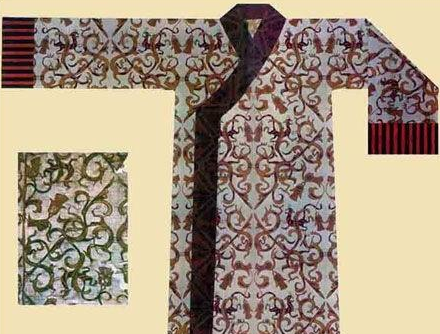

衣服左半部分盖住右边后 , 胸前的边缘称为“襟” , 右侧腰部附近的边缘称为“裾” 。在汉服的发展前期 , 裾不加裁剪 , 呈布料本身的一个角 , 绕到身后再固定住 , 这种款式称为“曲裾” , 这里的曲读一声 , 是弯曲的意思 , 指的是裾绕过身体 。衣襟在前 , 衣裾在后 , 成语“前襟后裾”的典故就是由此而来 。

文章图片

曲裾

后来随着服装设计上的发展 , 人们觉得曲裾有些多余 , 不如裁剪一下 , 使其边缘直上直下 , 既美观又省布料 , 这样的款式称为“直裾” , 在后期较为常见 。

文章图片

直裾

此外 , 汉服袖子靠近身体的部分也就是大臂的位置称为“袂” , 小臂的那部分称为“袖” , 袖口称为“袪”(眼神差点的同学注意了 , 是衣补旁的袪 , 不是示补旁的祛) 。

说完上衣 , 我们再说说下衣 , 也就是裳 。它的结构就要简单的多了 , 最开始就是两块布 。在汉服发展的早期 , 春秋战国时 , 裳前后两片布是分开的 , 左右两边有缝隙 , 有点类似于旗袍的下半部分;到了汉代 , 为了美观和隐私 , 将前后两片从侧边缝合 , 形成筒状 , 类似于现在女性穿的裙子 , 但在古代 , 无论男女 , 这种裙状的裳都是主流服饰 。不过 , 就像现代女性穿裙子时不利于奔跑和骑行 , 这种裳也不适合士兵骑马或者农民劳作 , 所以又改良出了从中间一分为二的“袴” , 虽然它和现在我们穿的“裤”同音 , 但样式却不相同 。袴只是有两个裤腿 , 包裹住腿 , 用带子系在腰上 , 两裤腿中间并不相连 , 也就是没有裤裆的部分 。另一种有裆的下衣叫做“裈” , 比较短 。

推荐阅读

- 黑客|最担心的事还是发生了 19岁黑客远程破解逾25台特斯拉

- 朋友圈|微信又更新!朋友圈这种图不能发了?

- 小红书|等老了改名吗?小红书成功注册老红书商标

- 工地|“小马云”已不火,如今“工地马云”火了,网友:确定不是本人?

- 劳动者|这些工作将实行“职称制”!官方发通知,新的“香饽饽”行业来了

- 周边|晚了!这些冬奥周边已被抢断货,还能如何下手?

- 电商|马云曾用224亿收购的大润发,4年多过去了,大润发如今发展如何?

- 微信|微信状态还能这么玩?自动加上“监控”,好友吓坏了

- 快递公司|网购退货的时,卖家为何总是要强调不要发顺丰?总算明白了

- 年轻人|肯在游戏里花648的年轻人们,开始抢购打折的临期食品了