民工|刷屏“互联网民工”的,大多都是“互联网亚逼”( 二 )

比如在2001年,内蒙古自治区人民政府发布的《内蒙古发展电子商务“十五”规划》里,在“培养规划”里有过这样的描述:

(有关单位)聘请有关信息技术、网络技术、电子商务应用技术专家开展培训、讲座活动,要注重培养企业的信息化人才和电子商务专业技术人才及信息技术、经营管理方面的复合型人才……特别要注重信息技术及电子商务技术人才的引进……有计划地培养信息化需要的后备人才……

这是风行于千禧年代的描述方式,几年后《天下无贼》里就借用了人们的这种共识甩响了包袱:“21世纪什么最贵?人才!”——更别说“人才”这个带着浓厚“象征意义”的词语在5000字的正文里反复出现14次,老百姓对“互联网从业者”的敬畏程度可见一斑。

文章插图

(现在看这份文件,很有穿越的感觉)

外界的“重视”有些时候还会表现出一股高傲。比如发表在《通信信息报》上一篇题为《网络技术人才需求迫切 成为新一轮求职热门》的报道里,作者马民曾经描写过这样的“业内焦虑”:

有关数据表明,目前全国每年高校为社会输送不足6万名计算机与信息类毕业生……未来10年潜在人才需求在135万人以上,平均每年人才需求将不低于13.5万人,供需差距显而易见……大专院校毕业生往往没有经过专业的职业培训,缺乏网络技术的实践知识和职业技能,不能完全胜任所担负的工作,存在着“有人没活干,有活没人干”的尴尬局面。

——那可是还在论证高校是否应该大规模扩招还是“有限进行”的2005年,坊间还盛传要将扩招幅度“次年将不超过4%,后年不超过3%”,以防止“扩招造成学校升格或教学条件下降而导致教学质量的滑坡”,学历贬值刚刚露头但又没完全露头。

用大白话来说,大专丢人吗?完全不丢人,当时师生和家长仍然会用“考上”这个动词来挂钩“大专”这个文凭,但当人们谈到“互联网”的时候却被认为“不能完全胜任”“活没人干”,这到哪儿说理去?

文章插图

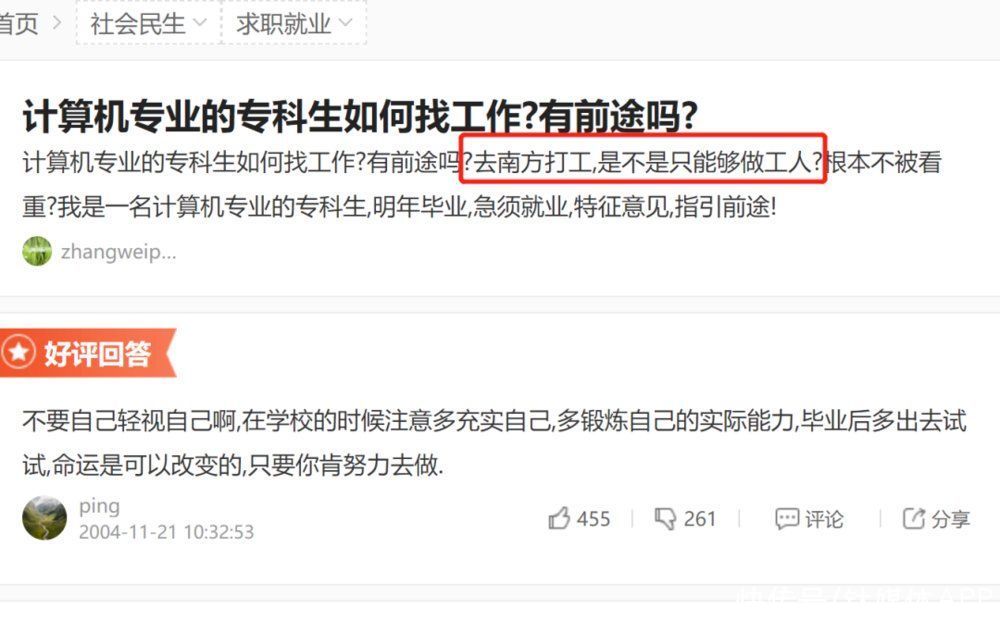

更有不少证据表明,在当时有相当一部分大专生们自己也认同“学了计算机”就不能再打工了,最起码不能再算上是“工人”了吧。

文章插图

计算机技能也被当做“帮助人们迅速成长”的有效解决方法,开始全方位地推进到各行各业当中。2005年1月,《中青报》深度报道过北京有关单位积极推动外来务工人员们学习上网、word文档基本操作的事,学员们的本职工作涉及小吃店、保安、保洁、园林、宾馆服务等。

文章插图

包括更加严谨的学界,也基本上按照“高层次急需人才”这个标准来定义互联网从业者们。比如2004年发表在“新浪教育”频道的文章《认识社会需要》,在预测信息时代新兴职业的时候,就给了网络策划师、数据通讯人员等职业一个精准的定义:

“高智能人才,需要有复合型知识和技能”“已成为全球范围内最抢手的高级人才”

文章插图

(那时没人谈学历焦虑,互联网=高能力是天经地义)

那么“来源于生活又高于生活”的文艺作品里,有没有对“互联网人才”狂热崇拜的体现呢?真有,并且作为“笑点”被嘲讽的不是“被宠坏了的互联网人才们”,而不懂网络、不懂计算机的“老古董们”。

比如和“赛考累介斯特”谈心的赵本山,在春晚上当着亿万观众的面玩了个谐音梗:“上网?都多年不打鱼了哪儿有网?”

推荐阅读

- 阿里巴巴|马云“接班人”是啥来头第一天上任,阿里巴巴损失517亿!

- 电商|俞敏洪或要“转型”?在电商平台做起直播带货,是有何打算?

- 亚马逊|告别“好评返现”,商家侧的“晒单有礼”还有意义吗

- 上门|快递上门的“蜀道难”

- 低俗词汇|B站发布“低俗词汇谐音梗”治理公告,多次违规将被封号

- 工地|“小马云”已不火,如今“工地马云”火了,网友:确定不是本人?

- 景气度|2022,七“贱”下天山

- 劳动者|这些工作将实行“职称制”!官方发通知,新的“香饽饽”行业来了

- 网易养不起“考拉”,阿里拼多多急剁手,网友丁磊全职养猪

- 阿里巴巴|曾是阿里高管,遭马云“忽视”创办410亿公司,却进腾讯口袋