科学技术|时间足够你去爱

文章图片

文章图片

儒勒·凡尔纳

文章图片

赫伯特·乔治·威尔斯

文章图片

雨果·根斯巴克

文章图片

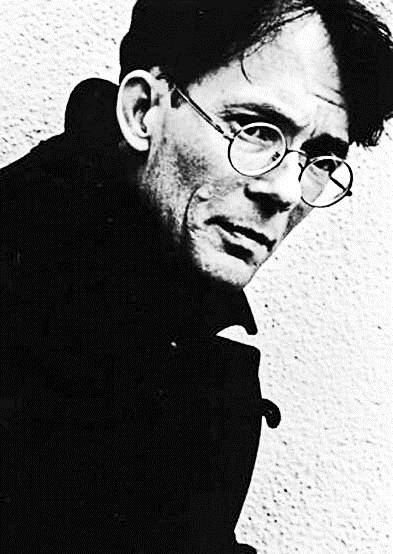

约翰·W.坎贝尔

文章图片

文章图片

文章图片

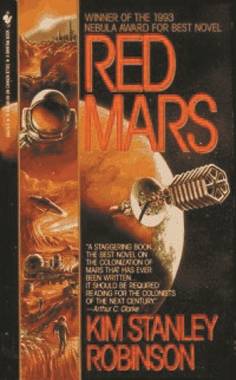

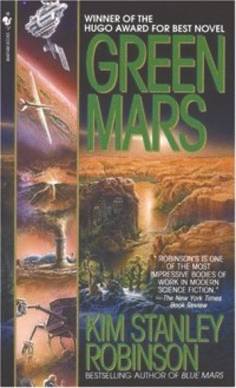

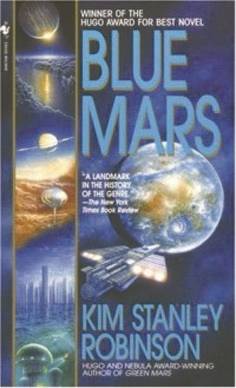

“色彩火星”系列

文章图片

弗兰克·赫伯特

文章图片

《火星编年史》

文章图片

《沙丘》

文章图片

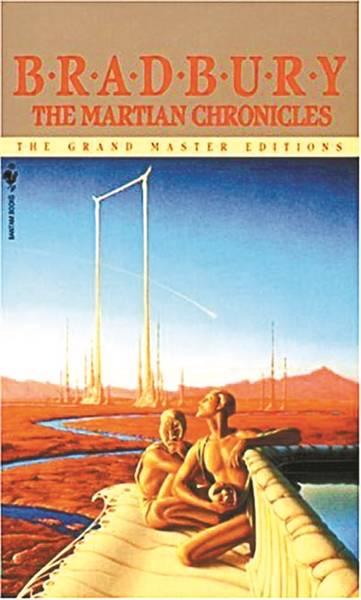

艾萨克·阿西莫夫

文章图片

《基地》

文章图片

J.G.巴拉德

文章图片

《安德罗墨达危机》

文章图片

《全面回忆》

文章图片

威廉·吉布森

2021年11月19日 , 被誉为“中国科幻最高奖”的第三十二届中国科幻银河奖通过在线直播方式进行了颁布 , 重磅大奖“最佳长篇小说奖”由谢云宁的《穿越土星环》摘得 。 而15年前 , 刘慈欣凭借《赡养人类》也曾荣获这个最高奖项 。

科幻小说是伴随近代科学技术的蓬勃发展而产生的一种文学样式 , 最早起源于欧洲 。 科幻爱好者在国内一度属于小众人群 , 直到刘慈欣和郝景芳连续两年捧得世界级科幻大奖“雨果奖” , 中国的科幻文学开始迎来了自己的“黄金时代” 。

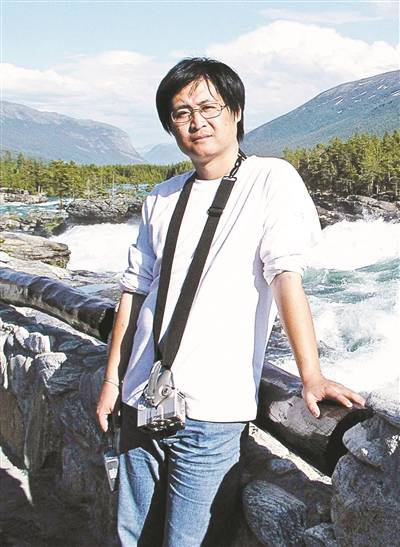

11月13日 , “银河奖”即将颁奖之际 , “青睐”邀请到第八届银河奖特等奖获得者、担任中国科普作家协会常务理事和科学文艺专业委员会主任的科幻小说作家星河来到《云课堂》 , 为“青睐”会员梳理世界科幻文学的发展与成就 。

星河在上个世纪80年代就开始翻译科幻作品 , 并著有《决斗在网络》等20余部长篇科幻 , 中短篇科幻《带心灵去约会》等百余篇 。 他还在杂志撰写了10年的科幻电影专栏 , 之后结集出版了《远星异客》《奇异生灵》《两大难题》和《警示未来》 , 内容涉及100多部电影 。 从2000年起 , 星河每年主编《中国年度科幻小说》(漓江版) , 尤其侧重推出青年科幻作者 , 至今已持续20年 。

在星河看来 , 科幻作品是我们得以眺望星空的望远镜 , 自由无拘的大胆想象和对科技知识的扎实掌握则是探索宇宙星球必不可少的条件 。

诗人雪莱的妻子创作了第一部真正意义上的科幻小说

讲座一开始 , 星河就开门见山地告诉大家 , 他所讲的内容可能只是一个索引 , 也算抛砖引玉 , 并且他不了解网线另一端的读者对科幻知之多少 , “赫胥黎在讲座前也曾经问他的老师 , 他应该假设他的听众知道些什么?他的老师回答说:‘假设你的听众一无所知 。 ’我一开始认为这不是对听众不礼貌吗?其实不是 , 讲座者应该从最基本的内容讲起 。 ”

什么是科幻?神话、童话、武侠是科幻吗?武侠看起来非常写实 , 但如果你真的照着金庸老先生写的去练功肯定练不出来 , 还有可能伤身 。 在西方人眼中武侠就是我们的幻想文学 。 《哈利·波特》是科幻吗?过去有争论 , 现在大家都了解了它属于奇幻文学 。 奇幻与科幻的区别在哪里?奇幻是以巫师文化、咒语文化为基础的 , 比如哈利·波特想让笤帚飞起来就念一句咒语、施一段魔法 。 但如果让一个科幻作家来写 , 他可能就要加一些电路、给一些电流等等 , 尽管这样笤帚也飞不起来 , 可对我们科幻小说来讲必须有一套科学的话语系统作为基础 , 科幻小说里的科学要自圆其说 , 能够逻辑自洽 。

科幻小说的全称是科学幻想小说 , 英文叫Science Fiction , 原文直译为“科学虚构小说” , 并没有“幻想”这个词存在 。 星河解释因为新中国成立后翻译凡尔纳等一些西方科幻作品都是从俄语转译过来的 , 俄语称为科学幻想小说 , 我们也就沿袭下来了 。

一般认为第一部被界定为近代科幻小说的是诗人雪莱的妻子玛丽·雪莱创作的《弗兰肯斯坦》 。 在这部作品中 , 她第一次将科学作为一个主要的关注对象放进了文学当中 , 在此之前文学关心的是历史、政治、爱情、战争等等 。 《弗兰肯斯坦》讲述了一位科学家造出了一个人造人 , 这个人造人与人类社会格格不入 , 发生了很多冲突 , 最终以悲剧收场 。

当时的欧洲已经接受了工业革命的洗礼 , 在生物学方面也已经出现了哈勒的《解剖学》以及拉马克的《动物哲学》等著作 , 所以《弗兰肯斯坦》中的造人可以说是一个科学意义上的设定 , 从而也为科幻小说确立了一个基本范式 , 那就是故事要有一个基于科学的幻想设定 。

柯南·道尔因福尔摩斯系列被熟知 , 但实际上他还写了29部科幻作品

“科幻小说之母”玛丽·雪莱之后 , 欧洲出现了两位早期的科幻大师 , 一位是法国的小说家儒勒·凡尔纳 , 另一位是英国小说家赫伯特·乔治·威尔斯 。 前者充满科学的乐观主义精神 , 认为用科学可以解决一切问题;后者被称为科学的悲观主义者 , 认为科学也有它不利于人类的一面 。

“中国的科幻读者可以说没有人没读过凡尔纳的 , 尤其他的《海底两万里》应该是国内版本最多的一本书 , 法国文学、少儿文学、科幻文学 , 各种丛书里都会收录 。 威尔斯很多作品描述的东西 , 到现在科技上还没有攻克 。 他的‘时间机器’做不出来 , ‘隐身人’实现不了 。 这两位大师都写过月球 , 凡尔纳写的《从地球到月球》 , 威尔斯写的《首批登上月球的人们》 , 著名导演梅里埃就根据这两部作品拍摄出了世界上第一部科幻电影《月球旅行记》 。 ”

从作品来看 , 凡尔纳和威尔斯无疑是科幻小说类型的奠基人 。 凡尔纳的一些科学幻想在20世纪真的成为了现实 , 比如“八十天环游地球”、人类登月、大型潜水艇等 , 他不愧有“科幻小说之父”的美誉 。 而20世纪科幻小说中几大主流话题 , 例如“时间旅行”“外星人”“反乌托邦”等 , 则都是威尔斯所开创的 。 科幻小说作为一种严肃的文学体裁广为人知、得到确立 , 不得不说归功于这两位大师 。

有两位大师的引领 , 当时的科幻文学主要集中在欧洲 , 例如英国作家史蒂文森的《金银岛》和《杰克医生与海德先生》 , 柯南·道尔的《失落的世界》 , 捷克作家卡雷尔·恰佩克的《罗素姆的万能机器人公司》 。

星河说中国读者熟悉柯南·道尔是因为他的福尔摩斯系列 , 但实际上他还写了29部科幻作品 。 他的《失落的世界》描述了一个被封闭的世界 , 里面有很多恐龙 , 对后来的《侏罗纪公园》不能不说产生很大的影响 。 而《罗素姆的万能机器人公司》是最早的荒诞戏剧 , 更重要的是恰佩克在这里提出了机器人的概念 。 《罗素姆的万能机器人公司》简称R.U.R , 其中一个R就是指机器人Robot 。 “本来英语里没有机器人这个词 , 恰佩克根据捷克和波兰语里面‘劳役’‘仆工’这些词造出了Robot , 并且通过这个戏剧让机器人这个词进入了各大语系 。 ”

存在了近百年的文学品种终于被定名了

早期创作科幻小说的作家大多涉及多种体裁 , 比如柯南·道尔和史蒂文森 , 他们对科幻也没有形成明确的认识 。 此后科幻界出现了雨果和坎贝尔两位重要人物 , 他们一手开创了科幻的黄金时代 , 科幻小说的重地也随之从欧洲转移到了美国 。

“雨果和坎贝尔都是美国著名的科幻杂志编辑 , 自己也进行写作 , 但他们最主要的功绩一是给了科幻一个比较清晰的定义 , 一是培养了一大批青年科幻作家 , 阿西莫夫就是其中一个 。 ”

1926年雨果创办了世界上第一份专业科幻小说杂志——《惊异故事》 。 在第一期杂志上 , 雨果将科幻这个已经存在了近百年的文学品种定名为Scienti Fiction , 后来这个名称演化为最终的Science Fiction 。 雨果认为像凡尔纳、威尔斯的作品就是Scienti Fiction , 既新奇浪漫 , 又有科学根据 , 还有预见性的展望 。 1953年以他的名字命名的世界科幻大奖——雨果奖诞生了 , 以此肯定他的杰出贡献 。

“雨果认为科幻一定要有科学的基础 , 强调小说本身的知识含量 。 有人觉得他的定义苛刻 , 认为科幻还应该是文学的 , 奥尔迪斯甚至在《亿万年大狂欢——西方科幻小说史》里指责雨果是‘迄今为止对科幻小说领域造成最严重灾难的一个人’ 。 ”星河说 , 欧洲作家一直推崇科幻文学化 , 美国人觉得科幻要大众化、通俗化 , 直到今天关于科幻文学应该怎样都存在争议 。

从欧洲转移到美国的科幻迎来了黄金时代

黄金时代涌现出了大批科幻作家和科幻作品 , 前不久热映的《沙丘》就是这个时期的代表作之一 。 据星河介绍 , 作者弗兰克·赫伯特本来是要进行科学纪实文学创作 , 结果当他研究了沙漠之后产生了强烈感受 , 就塑造了具有宏大奇观感的故事《沙丘》 。

罗伯特·海因莱因衷情于描述人类未来的故事 , 他的一系列作品从上个世纪五六十年代一直写到25世纪 , 站在遥远的未来回顾当今的时代 , 在未来搭建人类的历史 , 被称为“未来历史丛书” 。 星河告诉大家 , 他的讲座标题《时间足够你爱》就是来自海因莱因的同名小说 , “当年我喜欢上科幻时 , 科幻文学还没有像现在这样大热 , 我们这一小撮人显得比较孤立 。 但我们有一种信念 , 觉得只要坚持 , 就会出现好的时代 , 现在证明确实如此 。 ”

星河说 , 有关火星的题材在科幻界一直受到推崇 , 黄金时代的又一位作家布拉德伯里就特别痴迷于火星 。 “我们国家上个世纪80年代出过一本《当代美国短篇小说选读》 , 一共选了10篇 , 前两篇都是布拉德伯里的科幻小说 。 其中一篇《2002年8月:邂逅》就出自他的《火星编年史》 。 他的作品文学性很强 , 但遗憾的是他一生没有得过雨果奖、星云奖 。 ”

布拉德伯里的《火星编年史》由十几个小故事结集而成 , 共同构造出一个火星社会的全景 。 “他假设火星文明在人类登陆之前已经没落衰退 , 人类面对的是一片废墟 , 两个文明擦肩错过 。 布拉德伯里用诗化的语言描述一个逝去的文明 , 令人印象深刻 。 其实他受教育程度不高 , 没有读过大学 , 一直在图书馆自修 , 受诗歌等文学的影响非常强 。 ”

另一个被称为“新火星构造者”的美国作家罗宾逊 , 创作了“色彩火星”系列 。 他描写了人类在几个世纪中开发火星的全过程——人类刚到达时火星保持了它的原貌 , 一片荒凉 , 是一颗红火星;为了适合居住 , 人类需要引入植被 , 进行大气改造 , 红火星变成了绿火星;之后人类又引入大量的水 , 让火星像地球一样在太空中呈现为一颗蓝色的水球 , 此时绿火星又化作蓝火星 。 星河形容罗宾逊的想象波澜壮阔 。

阿西莫夫改变了数百万人对世界的看法

被称为“机器人之父”的阿西莫夫是黄金时代不可遗漏的重要代表人物 , 他一生著述近500本 , 题材涉及自然科学、社会科学和文学艺术等众多领域 。 之所以称阿西莫夫为“机器人之父” , 是因为他提出了“机器人学三定律” , 被视为现代机器人学的基石 。

星河分享了这样一个小故事:有一次科幻编辑坎贝尔生病 , 阿西莫夫前去看望 , 两个人聊到为什么以前的机器人最终都走上了反叛人类、危害社会的道路 , 讨论能不能给机器人制造一套行为规范和道德准则 , 让机器人与人类更好地相处 。 “机器人学三定律”就这样诞生了——第一定律:机器人不得伤害人类 , 也不得见人受到伤害而袖手旁观 。 第二定律:机器人必须服从人的命令 , 但不得违反第一定律 。 第三定律:机器人必须保护自己 , 但不得违反第一、第二定律 。

阿西莫夫认为机器人是最完善最理想化的人 , 他所有的机器人系列都遵守“机器人学三定律” , 旨在构建“碳铁文明”之间的一种交互和共通 , 所谓“碳”指人类 , “铁”指机器人 。 不过《二百岁人》是个例外 , 小说里的机器人出厂时出了点问题 , 特别想成为人 , 它进行各种尝试 , 比如把身体换成有机的 , 拥有柔软的皮肤 , 但人类还是不答应让它成为人 , 因为人是会死亡的 , 而机器人能够永生 , 除非它放弃永生 。 没想到这个机器人答应了 , 选择在200岁的时候死去 。

为什么这个机器人那么想成为人呢?原来他一出厂就负责照顾一对姐妹——大小姐和小小姐 , 等她们都去世了又照顾小小姐的孙女 , 再看着她老去 。 机器人感慨生命的变化 , 最后和小小姐的孙女手拉手一起死去 , 获得人的权利 。 在星河看来 , 这是一个科幻版的匹诺曹 。

阿西莫夫还开创了一个著名的科幻系列叫做基地系列 , 是他读了《罗马帝国衰亡史》后得到的灵感 。

“他假设未来人类已经遍及25万颗行星 , 人口达到1000的6次方 , 在这样的背景之下 , 有一个叫谢顿的社会心理学家预言庞大的银河帝国文明即将崩溃 , 一旦崩溃整个宇宙会陷入三万年的黑暗期 。 谢顿认为为了保留文明的火种要建立两个基地 , 一个保留自然科学 , 一个保留人文科学 , 有了文明的种子就可以迅速恢复 , 把三万年缩短到一千年 。 没想到他的话音刚落 , 银河帝国就崩溃了 , 人类像潮水一样褪去……”星河说阿西莫夫关于建立庞大宇宙体系的构想对后来的科幻作家影响深远 。

此外 , 阿西莫夫还有很多精彩的构想 , 比如人类如何在宇宙中航行 , 他设想用冷冻的方法把宇航员冷冻起来 , 又思考如何为火箭无限加速 , 研究光子火箭、太阳风火箭 。

“但即使达到光速 , 距离的鸿沟还是无法逾越 。 阿西莫夫觉得地球之所以围绕太阳转 , 第一是无法摆脱引力 , 第二是我们需要太阳这个能源 。 如果有一天人类的技术能够使一颗行星摆脱太阳的引力并且自己获得能源不再依赖太阳 , 那么我们就完全可以离开太阳系飘走 。 这时速度就不重要了 , 因为我们自成系统 , 可以生生不息 。 不再是被动地流浪 , 而是主动地游历整个宇宙 。 ”

这时阿西莫夫提出一个问题:我们为什么要这么做?紧接着他又自我回答:我们为什么不这样做呢?星河感慨:“过去走不了 , 现在能走为什么不走?宇宙这么大 , 我要去看看 。 阿西莫夫去世后 , 有人评价他的作品愉悦了数百万人 , 同时改变了他们对整个世界的看法 。 ”

新浪潮运动让文学回归科幻

从1965年开始 , 科幻界掀起了持续10年的新浪潮运动 , 提出科幻回归文学本体 , 这是继“黄金时代”后又一大规模的科幻文学创作潮流 。 尽管从19世纪就出现了一批著名的科幻著作 , 但科幻小说在主流文学社会里一直地位不高 。 为了改变这种现状 , 大量科幻作者将散文、诗歌、英雄史诗、神话故事这些主流文学载体引入科幻小说中 , 淡化故事情节 , 加重对于环境、心理和感情的描写 。

写作了“毁灭的世界”三部曲的英国科幻作家巴拉德是新浪潮时代的领军人物 。 星河介绍巴拉德出生于上海 , 他的父亲是驻上海的一名工程师 , 他的少年时代正好经历了日军的全面侵华 。 “日军攻陷上海时 , 他跟家人失散了 , 被送进浙江的一所国际难民营 。 后来他写过一部作品叫《太阳帝国》 , 曾被斯皮尔伯格改编成电影 , 讲的就是一个小男孩在集中营里的遭遇 。 这段经历对他创作‘毁灭的世界’三部曲存在很大的影响 。 ”

他认为科幻小说要对太空、星际航行、外星生物和银河系战争以及这些概念的合集说不 。 他避开空间旅行、时间旅行、异形、超能力这样的传统科幻题材 , 转而去写“五分钟后”的近未来的颓废和灾难 。 巴拉德说:“在近未来要发生的巨变不是在月球或火星 , 而是在地球上;人们需要探索的是内层空间而不是外层空间 。 唯一真正的异类星球是地球 。 ”

奥尔迪斯是新浪潮运动时设立的星云奖的第一届短篇奖获得者 , 他同样认为科幻不应该只写外星 , 也应该写写我们人类自己 , “他的作品充满意向性、隐喻性、讽刺性和意识流 。 ”

文学性与科学性的拉锯从来没有停止过

文学性与科学性的拉锯从来没有停止过 。 新浪潮运动之后 , 科幻文学领域再次出现了对科技的回归 。 1984年问世的美国科幻作家威廉·吉布森的《神经漫游者》 , 描述了网络时代和数据化生存时代 。 后来他又写了《康特·杰罗》《蒙娜·丽莎超速档》 , 这三部作品共同构成了矩阵三部曲 。 因为《神经漫游者》的成功 , 威廉·吉布森创造出了一种被称为“赛博朋克”的全新科幻文类 。 “赛博朋克”是“控制论、神经机械学”与“朋克”的结合词 , “赛博朋克”的情节通常围绕黑客、人工智能及大型企业之间的矛盾而展开 , 背景设在不远的将来的一个反乌托邦地球 。 《黑客帝国》里的“所有的信息都要求被释放” , 也就是信息共享 , 是这类作品最重要的口号 。

星河说 , 当今世界疫情肆虐 , 不过早在1969年就出现了一部科学性特别强的病毒科幻《安德罗墨达危机》 。 “它看起来就像一本科技论文 , 里面有大量分子式和图表 , 很多人表示看不懂 。 作者迈克尔·克莱顿是哈佛医学院的 , 他之前用笔名写了很多作品都不出名 , 用本名写了《安德罗墨达危机》一举成名 。 可能他后来也意识到这个‘看不懂’的问题 , 于是写出了《侏罗纪公园》 。 ”

【科学技术|时间足够你去爱】这个时期 , 还有美国作家菲利普·迪克的一批作品后来被改编成我们熟悉的电影 。 科幻经典电影《银翼杀手》就改编自他的一个著名短篇《仿生人会梦见电子羊吗》 , 讲述了自然人与仿生人之间的博弈 , 对人性和伦理进行思考和探索 。 “迪克是一个传奇作家 , 他在《银翼杀手》上映前去世 , 才58岁 。 他生前穷困潦倒 , 不敢借书因为还不起图书馆的罚款 , 吃不起肉只能买狗粮 。 施瓦辛格主演的《全面回忆》 , 汤姆·克鲁斯主演的《少数派报告》 , 吴宇森导演的《记忆裂痕》等等都改编自他的作品 。 ”

星河总结 , 在“赛博朋克”流派之后 , 欧美科幻文学呈现一种多元发展的态势 , 诸如女性主义科幻等都有所发展 。 事实上科幻文学的发展一直与科学有一种“捆绑式”的关系 , 科技发展了 , 科幻就会兴盛 , 欧美20世纪80年代科幻大行其道和中国如今科幻开始受到关注都印证了这一点 。

文/本报采访人员 颜菁

推荐阅读

- Apple|苹果法国Apple Store门店全线恢复正常营业时间

- 时间|一夜暴跌1.5万亿!科技大佬痛批Meta首款元宇宙产品:压根不现实

- 脉冲|超过5秒!量子态保持时间刷新纪录

- 时间|Steam Deck 最新上手视频流出,GPU 性能可自定义

- 时间|国足赢了!碾压日本晋级决赛!你可以永远相信中国女足!

- Europe|欧洲药管局:尚无足够证据支持接种第二剂新冠疫苗加强针

- 登月|NASA 再次推迟 Artemis I 登月任务发射时间

- 视点·观察|用量子计算机破解比特币算法需要多长时间?

- 测评|1MORE Comfobuds 2测评:小巧轻便,长时间听歌不再怕累

- 代码|微软 Visual Studio 2022 引入索引查找,代码搜索时间短至 1 秒