文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

自1990年以来 , 人类已发现将近5000颗已确认的系外行星 , 另有4000颗等待确认 。 但令人惊讶的是 , 迄今为止发现的最丰富的行星类型既不是气态巨行星也不是岩石行星 , 而是介于两者之间的一类新行星:超级地球 。 更重要的是 , 我们惊奇地发现我们的太阳系中偏偏没有“超级地球” 。

这否意味“超级地球”才是宇宙中最常见的行星类型 , 而地球甚至太阳系的背后真的存在什么“造物者”?还是说这仅仅是我们当前数据和能力愚弄我们的一种方式?

发现系外行星的几大方法!

目前 , 科学家可以通过四种主要方法来发现系外行星:

A、恒星摆动/径向速度法 , 我们可以检测到恒星由于大质量轨道行星的引力影响而产生的周期性运动;

B、凌日法 , 其中一颗轨道行星周期性地从其母星前面经过 , 每次凌日时都会阻挡相同部分的光;

C、直接成像 , 我们可以充分阻挡来自母星本身的光 , 揭示围绕它旋转的足够明亮的行星;

D、微透镜 , 星际空间中的一个大质量物体经过一颗更遥远的背景恒星前面 , 使其暂时变亮 , 然后逐渐变回原来的亮度 。

在系外行星发现的早期 , 恒星摆动法是迄今为止最多产的 。 随着我们检测来自恒星的观测波长范围的细微变化的能力得到提高 , 主要是由于仪器的进步 , 突然之间测量恒星周期性运动的微小差异成为可能 。 背后的物理原理很简单:当一颗行星围绕恒星运行时 , 该恒星会周期性地向我们靠近和远离我们 , 它的光会周期性地同时发生蓝移和红移 。

这种方法甚至在开普勒太空望远镜发射之前 , 就为我们提供了我们第一批检测到的系外行星 。 但我们发现的行星与我们预期的完全不同 , 而是:

A、难以置信的巨大 , 甚至比木星还要重;

B、短短几天就完成了围绕恒星的公转;

C、在质量相对较低的恒星周围 , 恒星质量与轨道行星质量的比值远小于太阳质量与地球质量的比值 。

尽管有很多人对这些意想不到的天体感到困惑 , 但这些是我们发现的第一类行星是有道理的 。 毕竟 , 如果您通过观察恒星并观察它们如何摆动来寻找新行星 , 您将优先找到在最短观察时间内摆动最大的恒星 。

换句话说 , 我们不成比例地检测到了我们使用特定方法可以检测到的最简单类型的行星 。 我们正在寻找“热木星” , 因为热木星是最容易用恒星摆动法探测到的行星 。 因此 , 一旦另一种方法可用 , 我们就开始意识到 , 虽然热木星存在 , 但它们根本不是那里的大多数行星 。

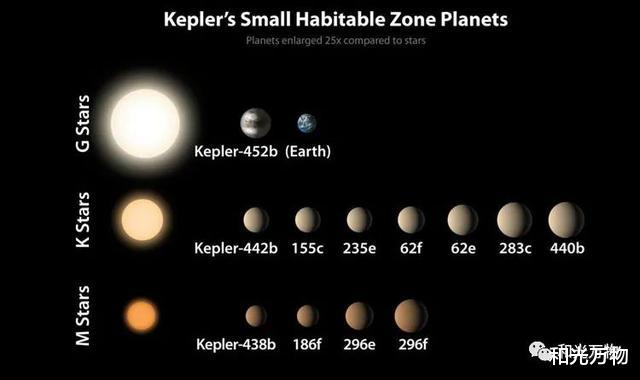

然而现在大多数已知的系外行星都来自凌日法 , 具体来说 , 是由NASA的开普勒望远镜发现的 。 通过连续多年观察大量恒星(超过10万颗) , 科学家们希望发现任何恒星 , 从我们的角度来看 , 它们的轨道行星穿过其母恒星的圆盘 。

每次他们这样做时 , 你都会看到来自母星的通量略有下降 , 在所有波长的光中都是一样的 。 而且 , 如果你看到相同的凌日在连续凌日之间以相同的时间间隔多次发生 , 那么你就可以推断出相关行星的轨道周期和半径 。 这会给你一个行星候选者 , 然后你可以通过恒星摆动方法确认 , 这也揭示了行星的质量 。

不过使用凌日法会造成以下的现象:

1.大行星比小行星更容易找到 , 因为它们在凌日过程中阻挡了更多的光 。

2.在较小的恒星周围找到行星比在较大的恒星周围更容易 , 因为相同大小的行星会阻挡更大比例的较小恒星的光线 。

3.容易找到离它们的母星更近的行星——轨道周期更短 , 因此在同一时间段内有更多的凌日——比更远且轨道更远的行星更容易找到 。

通过凌日法发现的绝大多数行星都靠近它们的母星 , 大约是它们母星半径的 10%或更大 。 尽管开普勒在它检查的 10万多颗恒星中只发现了大约 3000 颗左右的行星系统 , 但仅仅基于数学 , 获得可检测到的凌日的几率告诉我们 , 所有恒星系统的 80-100% 可能包含行星 。

推荐阅读

- 为人类敲响警钟!57000年前的尸体重见天日,史前生物现身引发关注

- 哈勃望远镜捕捉到星爆图像,恒星正在形成?

- 一个神秘物体,既不像超新星又不像脉冲星:它是什么?

- 太阳系有三处“异常”被发现,科学家:可能和外星文明有关系

- 一百多颗恒星“消失”,是什么原因?科学家怀疑是外星文明干的

- 美国碰瓷也没用!中国成功问鼎世界第一后,太空又传来好消息

- 断肢能重生?科学家用药物使青蛙断肢重生!什么原理?人行不行?

- ?关于多普勒摆动的介绍

- 人类已经被困在了太阳系:除了光速之外,氧气也是一个限制因素!

- 土壤农业化学家朱兆良院士逝世