文章图片

顾方舟留苏学习期间留影 。图片来源:广州日报

1959年底,第一批减毒活疫苗在中国生产出来 。动物临床试验证明,在猴子身上安全有效 。但能不能用在人身上?需要用人来做临床试验 。

顾方舟和同事一起,喝下了首批疫苗溶液 。

一周后,顾方舟和同事们生命体征平稳,没有出现任何异常 。

疫苗对大人无害,对孩子的安全性又如何呢?“当时我儿子小东刚好不到一岁,符合条件 。”顾方舟的口述回忆史中记载:“我自己的孩子不吃,让别人去吃,这不大仗义 。”

文章图片

1961年,顾方舟与长子顾小东 。图片来源:中国科协老科学家资料采集工程

“其实没什么 。”顾方舟说,“我们是搞这一行的,心里有数,我不可能随便拿自己的孩子冒险 。”事实证明了顾方舟的判断 。

接下来500万份疫苗分发下去,在更大的范围内被试用、检测 。临床对比显示,活疫苗不仅安全,还能显著降低发病率 。

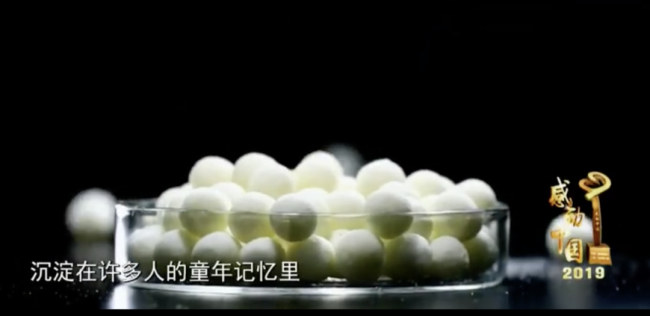

为方便保存、运输、发放以及服用,顾方舟和同事们发明了“脊灰糖丸” 。

1965年,“糖丸”在全国推广 。各地防疫站的工作人员装冰棍用的敞口保温瓶,装着“糖丸”,一颗颗送到孩子们的手中 。

文章图片

2000年,“中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式”在原卫生部举行,74岁的顾方舟作为代表郑重签名,标志着我国成为无脊髓灰质炎国家 。

文章图片

中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式现场 。图片来源:中国之声

樊锦诗

想尽办法给敦煌“续命”

-1938年7月出生-

著名考古学家,被誉为“敦煌的女儿”

文章图片

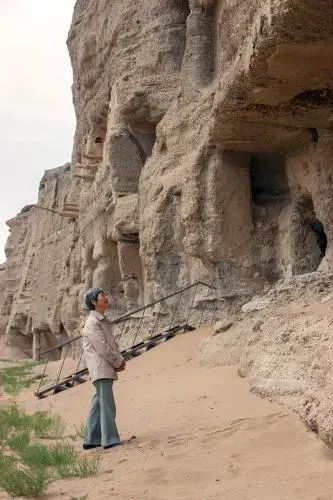

图片来源:敦煌研究院

1998年,樊锦诗受命担任敦煌研究院第三任院长 。

樊锦诗眼中的敦煌,是“一千年的古代艺术家的创造,他们默默无闻,给我们留下这么内容丰富的一份遗产,在世界上都是独一无二的 。”

石窟、壁画,总会慢慢衰老 。她想尽办法给那些珍宝“续命” 。

1999年开始,来敦煌的游客们多了,樊锦诗既高兴又担忧,因为“洞子看坏了绝对不行,不让游客看也不行 。”

文章图片

2011年8月,樊锦诗检查加固后的莫高窟北区洞窟 。图片来源:敦煌研究院

她开始四处奔走,提出要“限流” 。

樊锦诗和同事们在参观洞窟的路线、洞窟开放的条件等方面,制定了详细标准,改变了以往单一参观洞窟的模式,“联合国教科文组织也将我们作为一个成功案例,向全世界推广 。”

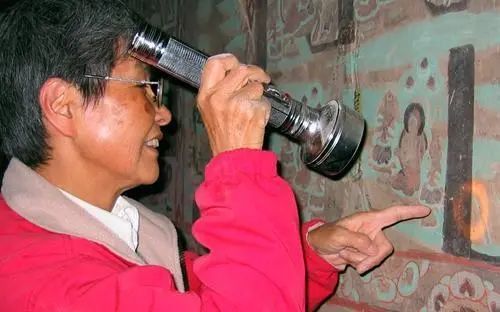

樊锦诗提出了“数字敦煌”的构想,包括要为莫高窟建立数字档案,将洞窟、壁画、彩塑,以及与敦煌相关的一切文物加工成高智能数字图像等等 。

文章图片

樊锦诗用紫外线灯在454窟调查壁画题记 。图片来源:敦煌研究院

经过十多年努力,2016年5月1日,“数字敦煌”资源库上线,观众可以在线欣赏30个经典洞窑的高清图像,全景漫游这座古典艺术宝库 。由此,它们在另一种意义上得到了“永生” 。

在敦煌五十多年,樊锦诗走遍了大大小小735个洞窟,看遍了每一寸壁画、彩塑 。一生择一事,一事终一生,这就是樊锦诗的真实写照 。

在我国科技界

【科技|致敬!这些科技界的大腕儿,原来都属虎】还有很多科学家也属虎

他们在各自的领域披荆斩棘

为科技事业的进步与发展鞠躬尽瘁

向他们致敬

推荐阅读

- 汤家禄|汤家禄:74岁古科技迷 复原历史“神器”

- 冬至的传统风俗有哪些 细数这些最传统的习俗

- 古代妓女取悦男人的方式!原来竟是这些

- 古代这些美女的高颜值 把黑洞洞的井底都照亮了

- 宋代服饰有哪些变化?这些变化说明了什么

- 涨知识 中国古代铠甲大全 这些铠甲你认识几个?

- 明朝永乐帝曾办世界大阅兵“高科技”震惊西亚

- 汉朝科技 张衡制造出第一台地动仪

- 古代青楼除了可做不可描述的事 还可以做这些

- 春秋战国科技 铁器的普遍使用与社会大变革