视网膜|「电子视网膜」丢了售后,他们成为黑暗中的「仿生人」

作者 | 雪小顽

编辑 | 靖宇

「我真的很想告诉人们 , 这体验太棒了 , 产品很成功 。 但我做不到 。 」

72 岁的琳达·柯克(Linda Kirk)患有视网膜退化类疾病 , 十几岁时就失明了 。 五年前 , 她植入了人工视网膜 , 配合相应的设备 , 可以获得「人工视觉」——仿生眼无法达到正常视力 , 只能感知物体的形状、运动和明暗对比 。 但这个效果对很多视障人士而言 , 已经足够令人兴奋 。

这套复杂的仿生眼系统被称为 Argus 。 手术结束后 , 柯克成了媒体正面报道这项技术的代言人 , 仿生眼背后的公司 Second Sight 摇身一变成了明星公司 , 被当作拯救视障患者的救世主 。

但事实上 , 柯克使用一段时间后就发现了 Argus 的问题 。 比起视力效果 , 仿生眼更容易分散人的注意力 。 几年之后 , 她就停用了 。

问题还不止于此 。 除了眩晕等副作用之外 , 短暂的断电、系统升级时的 bug , 或是一次线路接触不良 , 都可能将人们重获光明的希望瞬间横刀夺去 。

更可怕的是 , Second Sight 因公司财务亏损、高管团队离职 , 从 2019 年开始逐步淘汰 Argus 系统 。 公司在 2020 年濒临破产后 , 宣布与另一家生物医药公司 NPM(Nano Precision Medical)合并 , 彻底放弃 Argus , 专注于开发 NPM 的新设备 。

Second Sight 宣告经营失败 , 仿生眼和那些植入视网膜的人 , 眼前是比任何时候都更模糊的未来 。

科技是科技 , 生意归生意 。 Second Sight 的故事给人们提了个醒:当一项技术走出实验室 , 进入现实的商业世界 , 高度依赖技术的人依旧是脆弱的 。 技术会带来希望 , 但也可能将人引入新的困境 。

出自手术室的灵感

Second Sight 的创立 , 源自创始人在观摩手术时的灵光一现 。

1991 年 , 从电气工程师转为医学生的罗伯特·格林伯格(Robert Greenberg)站在手术台旁边 , 亲眼看着一位视网膜外科医生将一根细小的导线插入处于局部麻醉状态的视障患者的眼睛 。

当导线接触到患者的视网膜并发出轻微的电流震动时 , 患者说自己原本漆黑的视野中出现了一个明亮的斑点 。 医生插入第二根导线后 , 患者可以看到两个斑点 。

这给格林伯格带来了启发 。 他想到 , 如果能人为制造两个斑点 , 那就只是一个数量问题 。 当斑点的数量足够多 , 就可以在患者的视野中组成图像 。

格林伯格由此决定了自己的职业生涯想要做什么:研发一款技术设备 , 帮助色素性视网膜炎患者恢复视力 。

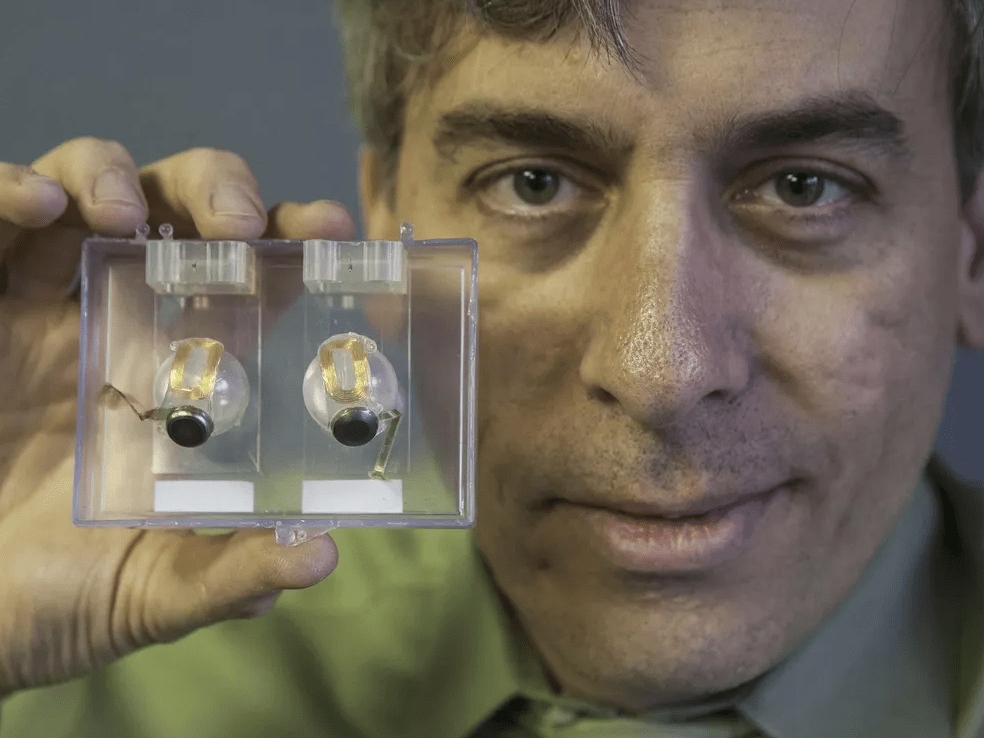

文章图片

罗伯特·格林伯格 , Second Sight联合创始人之一 。图源 | IEEE Spectrum

拥有生物医学和电子工程学双学科背景 , 格林伯格起初觉得这只是一个简单的电气工程项目 , 设计一个分支电极的刺激器就可以实现 。

但事实远比他想象中困难得多 。 他在一家开发生物医疗设备的非营利组织工作时 , 花了大量时间和精力研发这项技术 。 1998 年 , 格林伯格撰写了商业计划书并拿到投资 , 与另外两位联合创始人成立了 Second Sight , 总部位于洛杉矶 。

当时 , 创始团队还有很多技术难点没有攻破 。 比如 , 电极设备如何与薄而精密的视网膜植入物相匹配 。 再比如 , 人体内的水含有盐分 , 如何让植入物中的电子设备在盐水里不被损坏 , 还能正常工作 。

2002 年 , Second Sight 开始对第一代产品 Argus I 进行临床试验 。 试验获得了成功 , 也有市场需求 , 但公司当时没有将设备商业化的打算 。

Argus I 拥有 16 个电极来刺激视网膜 , 手术需要四名外科医生花费 8 个小时 。 格林伯格觉得这不是一个理想的状态 。

五年后 , Argus II 进入临床试验阶段 。 第二代产品拥有 60 个电极 , 手术时长也缩短到大约 3 个小时 , 并且只需要一名医生 。

一套 Argus II 仿生眼系统由三个部分组成:视网膜植入物、安装在特制太阳镜上的摄像头和一台便携式设备——视频处理单元(Video Processing Unit , VPU) , 通常佩戴在患者的腰带上 。

文章图片

Argus II仿生眼系统的构成 。图源 | IEEE Spectrum

Argus II 的具体工作模式是这样的:太阳镜上的摄像头将捕获到的图像信息传送给 VPU , VPU 将图像压缩成 60 个黑白像素的模式 , 再发送回眼镜中的应答器 。 应答器将接收到的黑白像素以无线方式发射到外部天线 , 信号由此进入视网膜植入物上的 60 个电极阵列 。 这些电极每秒以不同的模式多次刺激眼睛 , 产生与低分辨率视频信号相对应的闪光 。

本质上来说 , 这些电极替代了健康眼睛中的光感受器细胞 。 这些细胞可以对光线做出反应 , 并将信息发送到大脑 。

2011 年 , Argus II 获得了欧洲监管部门批准 。 2013 年 , 经 FDA(美国食品药品监督管理局)批准 , Argus II 被用于治疗色素性视网膜炎 。

Argus II 并不能给患者提供正常的视力 , 对他们来说 , 治疗效果是一种全新的视觉体验 。

患者接受治疗后 , 可以在转头时感知灰色阴影的出现和消失 , 辨别出人行横道的白色条纹 , 感知身旁的人转头面向他们时脸部的亮光 。 但他们很难看到基本的图案和形状 , 更不用提彩色了 。 Second Sight 官方表示 , 大多数患者治疗后的视力足以实现基本运动 。

显然 , 在健康的人看来 , 这种治疗效果非常粗糙 。 但对患者而言 , 已经感到欣慰 。 「虽然这不是正常的视力 , 但它比我以前要好太多了 。 」患者罗斯·杜尔(Ross Doerr)在手术前说 。

毕竟 , 他们没有其他的治疗选择 。

不赚钱的生意

技术的创新突破 , 不等同于商业上的成功 。

2019 年 7 月 18 日 , Second Sight 致函接受 Argus 治疗的患者 , 表示将逐步淘汰视网膜植入技术 , 为开发下一代脑植入物技术 Orion 打基础 。

「当时的管理层认为 , Argus 无法实现盈利 。 」格林伯格说 , 「我理解他们的决定 , 市场规模比我们想象的小太多 。 」

根据 Second Sight 官网 , 第二代 Argus 目前在全球范围已植入 350 多人 。

长期以来 , 格林伯格与投资人的关系不断恶化 。 2015 年 , 他辞去公司 CEO 一职 , 2018 年「被迫离开」了董事会 。

按照格林伯格的说法 , Argus II 在美国的售价约为 15 万美元 , 价格是其他神经调节设备的 5 倍 。 但即便如此 , Second Sight 依旧在亏损 , 「销售和运营人员的费用是一笔很大的开销」 。

Second Sight 在信中向患者保证 , 公司对 Argus 的支持不会改变:「我们会像过去一样 , 保留一支完整的客户服务和视力康复专家团队 , 并采取一切措施 , 确保满足您对设备的持续需求 。 」

这份承诺更像是用来稳定患者情绪的漂亮话 。 一位不愿透露姓名的该公司前工程师告诉媒体:「从那之后 , 我们并没有真正支持 Argus , 公司不再生产和出售 。 」

更糟糕的事情还在后面 。

2020 年 2 月 , Argus 高级研发总监离职 , CEO 也紧随其后 。 同年 3 月 , Second Sight 解雇了大多数剩余员工 , 并宣布「由于新冠疫情影响了公司的融资能力 , 计划逐步结束运营」 。 随后几周内 , 公司的大部分实物资产被拍卖 。

患者杜尔的一只眼睛曾在 2019 年接受了 Argus II 手术 , 这让他看到了圣诞树上的闪光灯 。 2020 年初 , 他得知自己有资格进行系统升级 , 非常高兴 。 但是 , 随着新冠疫情大规模爆发 , 杜尔听到了关于 Second Sight 陷入危机的传言 。 他打电话向康复治疗师确认 , 对方告诉他 , 自己刚刚被解雇 , 并且他也没有机会获得升级 。

文章图片

患者杜尔佩戴Argus II仿生眼设备 。 图源 | IEEE Spectrum

2021 年 6 月 , Second Sight 进行公开募股 , 以每股 5 美元的价格筹集了 5750 万美元 。 同时 , 公司宣布正在进行新一代脑植入物技术 Orion 的临床试验 , 也可以为患者提供人工视觉 。 当时的股价一度跌至约 1.5 美元 。

今年 2 月 , Second Sight 宣布与一家生物制药公司 Nano Precision Medical(NPM)进行合并的提议 。 Second Sight 原来的领导团队将退出新的管理层 , 新团队将专注于开发 NPM 的药物传输设备 。

在宣布合并的第二天 , NPM 的首席执行官对媒体表示 , 他并不清楚合并后的公司将对 Argus 患者承担哪些合同义务 , 也不承诺脑植入物 Orion 的进度时间表 。 NPM 会努力去做「道德正确」的事 , 但过去与新未来毫不相关 。

格林伯格曾表示 , Second Sight 的长期计划是完全绕过眼睛内的视网膜植入物 , 转向直接刺激视觉皮层的脑植入物 。 脑植入物可以帮助更多有视力问题的人 , 例如那些因视网膜或视神经严重受损而无法接受 Argus II 的人 。 遗憾的是 , 格林伯格和 Second Sight 都没有实现目标 。

努力挣脱黑暗的人 , 或被迫重回黑暗

对患者来说 , Second Sight 是一趟令人崩溃的过山车之旅 。

在患者的世界里 , Argus 是照进黑暗生活的曙光 , 而在这个世界之外 , 它只是一个被淘汰的产品 。

事实上 , 患者想接受 Argus II 治疗 , 门槛并不低 。 有意愿的患者需要先打电话联系公司 , 在线填写评估表 。 确定候选人资格之后 , 患者需要前往治疗中心当面进行视力评估 , 由专业医疗人员确定患者是否符合植入手术的条件 。 条件都满足之后 , 会有保险专家和医生共同合作 , 确保患者的治疗方案符合安全标准 。

总而言之 , 是由专业医生来最终决定患者能否接受 Argus II 治疗 。 符合条件的患者必须同意和保证参加后续的术后随访、设备编程和视力康复计划 。

治疗费用方面 , 有患者算过一笔账:设备、手术和康复的总费用需要近 50 万美元 , 部分费用可以由保险公司支付 , 具体比例要看患者的保险方案 。

在 Argus 为数不多的患者中 , 特里·拜兰德(Terry Byland)是唯一一个拥有两只仿生眼的人 。

2004 年 , 拜兰德的右眼植入了第一代 Argus 视网膜 。 十一年后 , 他的左眼植入了 Argus II 。 他曾向媒体讲述自己的经历 , 以及 Argus 带来的改变 。 「我从一个测试者变成了产品发言人 。 」他说 。

两代产品的电极数量从 16 个跃升到 60 个 , 确实改善了拜兰德的视力 。

2016 年和 2017 年 , 南加州大学和 Second Sight 进行了一系列测试 。 拜兰德被告知可以通过软件升级和新的 VPU , 将原来的治疗效果提升 4 倍 。 他再一次被说服了 。

直到 2018 年 , 拜兰德对 Argus 的态度发生了转变 。 Second Sight 继续邀请他来参观体验 , 但技术测试已经放缓 , 看不到关于新技术的迹象 。 他感觉 Second Sight 并没有那么真诚 。

事实上 , 尽管已经获得了 FDA 批准 , 但 Argus II 治疗的有效性一直未经证实 。

公司官网公开声明了 Argus II 的禁忌、注意事项、治疗风险和不良反应 。 例如 , 患者即使拥有了 Argus II , 也需要手杖、导盲犬等其他助行工具;带天线的家用电器和设备可能会导致 Argus II 的功效暂时中断;患者有可能会面临视网膜撕裂、视网膜增厚等医疗并发症 。

按照官方说法 , Argus II 拥有 10 年的安全性和耐用性验证 。 患者一旦植入视网膜假体 , 后续不需要再经历额外的手术 , 依靠软硬件升级就可以享受更先进的治疗效果 。

视觉科学高级研究员阿里斯·阿尔迪蒂(Aries Arditi)拥有数十年与视障患者打交道的经验 。 他感受到 , 患者经常愿意去尝试一切可能有效果的办法 , 甚至对此寄予绝对的希望 。

「Second Sight 将这些性能未经证实的设备出售给患者 , 令人不安 。 」在阿尔迪蒂看来 , 这项技术实际交付的结果 , 比不上对患者的承诺 。

他进行了一项研究 , 测试对象涵盖了几乎所有参与过 Argus II 临床试验的美国患者 。 研究表明 , 该设备提供的视觉质量很「薄弱」 。 据阿尔迪蒂称 , Second Sight 不同意他的分析结论 , 并阻止他发布研究结果 。

2020 年 , 拜兰德发现公司已经彻底放弃了 Argus , 还濒临破产 。 尽管他的视网膜植入物目前还在工作 , 但不清楚这种情况可以持续多久 。

Second Sight 告诉媒体 , 在财务困难期间 , 公司因裁员无法继续按照原来的水平支持 Argus II 用户 , 且用于更换的 VPU 和眼镜供应有限 。

更糟的是 , 已经植入患者体内的视网膜本身无法进行维修或更换 。 患者想移除的话 , 不仅要承受身体上的痛苦 , 还需支付昂贵的费用 。

拜兰德对此感到不安:「只要它没问题 , 我就没事 。 可一旦它出现问题 , 我就完蛋了 。 因为无法修复 。 」

从某种程度上来说 , Second Sight 算是一家坦诚的公司:明确设置患者的筛选条件 , 公开声明手术的效果和风险 。 然而 , 这些都只是外部因素 。 Second Sight 始终没有提到的是 , 如果公司自身完蛋了 , 患者该怎么办 。

创新的过程中 , 失败在所难免 。 毋庸置疑的是 , Argus II 作为一项创新技术 , 取得的进展和经验对其他正在开发仿生视觉系统的公司来说 , 具有重要的借鉴价值 。 然而 , Second Sight 和这些患者的故事也在警示人们 , 当你所依赖的科技像旧版本的电子消费产品一样被淘汰 , 新的问题会随之而来 。

对一家经营医疗产品的公司来说 , 自身的前途命运不单是商业成功或失败那样简单 。 生意可以推倒重来 , 已经植入人体的产品却难以撤销 。 当涉及人体健康的技术成为商品 , 公司走出的每一步都需要更加谨慎 。

【视网膜|「电子视网膜」丢了售后,他们成为黑暗中的「仿生人」】头图来源:IEEE Spectrum

推荐阅读

- 电子商务|监管部门提醒警惕过度借贷营销陷阱

- 产业化|电子城高科知鱼智联获国家高新技术企业认定

- 切入|消息称RF元件大厂三安集成以SAW滤波器切入三星电子手机供应链

- 电子商务|《四大名著》只卖5元、299元课程仅两个文档,短视频电商虚假信息泛滥

- 电子商务|印度最大数字银行被禁止接受新客户 Paytm股价再度大跌

- Samsung|三星电子调整组织架构 提升封装测试业务地位

- 电子商务|支付宝披露小微商户降费进展:半年减免近50亿

- 材料|环氧结构胶哪款好?ENIENT工程师教你一招,轻松选择电子级环氧结构胶

- 视点·观察|禁止非烟草口味电子烟 迈出严监管重要步伐

- 电子商务|京东“吞下”德邦 快递业洗牌未完待续?