华人|德国工程院首位华人教授院士首创1,3-丙二醇和有机酸酯联产工艺

文章图片

据悉 , 又一重量级科学家正式加盟西湖大学 。

2022 年初 , 德国国家工程院第一位德籍华人教授院士曾安平的个人信息已经录入西湖大学官网 , 并任职该校工学院合成生物学与生物工程讲席教授、校级合成生物学与生物智造中心创始主任 , 同时领导合成生物学及生物工程实验室 。

文章图片

图 | 曾安平在西湖大学的个人首页(来源:西湖大学)

从 1986 年留学德国 , 到如今受西湖大学校长施一公邀请正式回国 , 至今已近 36 年 , 少小离家老大还 , 是这位前任汉堡工业大学终身教授、生物过程与生物系统工程研究所所长的最好写照 。 而这次回归 , 在他看来亦是在学业、科研乃至人生层面的又一从“无”到“有”的重新开始 , 个中故事颇具传奇色彩 。

从留学德国 , 到成为德国工程院第一位华人教授院士

学业: 从无机化工专业 , 到有机石油化工 , 再到生物化工

1963 年 , 曾安平出生于江西吉安 , 这里也是唐代文豪欧阳修、以及南宋民族英雄文天祥的故里 。 童年时 , 曾安平随父母下放回老家, 体验了农村生活的艰辛 , 曾经一边放牛一边读书 。 1978 年 , 他在半工半读中参加高考 , 15 岁时以吉安县中应届毕业生第一的成绩考入江西工学院(南昌大学的前身之一)无机化工专业 。 1982 年毕业后 , 考入北京石油化工研究院攻读有机石油化工硕士学位 。 1984 年提前毕业后 , 公派来到德国攻读生物化工 , 并于 1990 年获得布伦瑞克工业大学生物化学工程博士学位 。

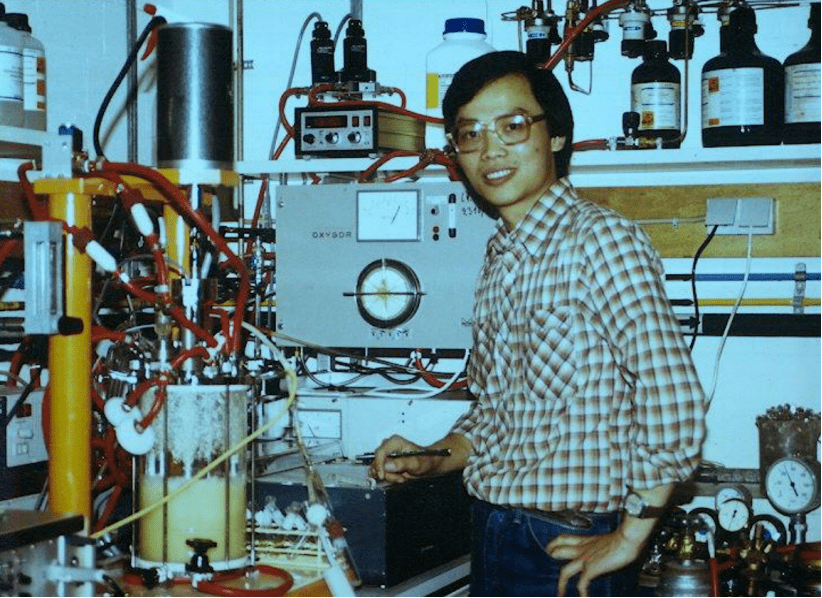

文章图片

图 | 1987 年的曾安平(来源:曾安平)

曾安平的专业方向从无机、到有机、再到生物化工 , 其个人研究乃至人生经历 , 也遇到多次从“无”到“有” 。

初到德国 , 他说自己基本上是从“零”开始的 。 他的生物学知识只有在农村生活时获得的对植物和动物的一些感性认识 , 而对细胞和微生物没有太多了解 。 德国大学对博士生的培养 , 最初就是直接在实验室进行科研工作 , 没有课程要求 , 对曾安平来说 , 这是一个很艰难的开始; 幸运的是 , 在德国国家生物技术研究中心 , 他得到了一位非常友好且助人为乐的微生物学家 Hanno Biebl 博士的大力帮助 , 这位马-普研究所毕业的微生物学高材生手把手的把曾安平引入到微生物研究的新领域 。

那时 , 他白天在离大学 10 来公里的实验室做实验 , 晚上学习理论知识或去学校补课 , 边学边用 , 急用先学 , 同时要准备在 3 个不同专业教授面前的资格承认口头考试 。 曾安平说 , 博士期间从「无」到「有」的跨越 , 主要靠的是一种使命感和异常的努力 。

文章图片

(来源:西湖大学)

早在曾安平出国之际 , 他的硕士导师 , 中国石油化工事业的开拓者之一 , 20 世纪 50 年代从麻省理工学院(MIT)学成归国的林正仙先生正在为「夕阳产业」的石油化工的未来发展未雨绸缪 , 开始布局生物化工的研究 , 曾安平学习生物技术 , 正是此计划中的一部分 。 曾安平说道:「林先生的这一建议在当时可谓眼光独到 , 非常具有前瞻性 。 这次改专业为我打开了一个完全陌生的新天地 , 虽然也带给了我在取得博士学位的路上一些磨难 , 但更多的是机遇 , 锤炼了我对涉足新学科的勇气和信心」 。

博士论文期间 , 他用坚实的数理及工程知识 , 对一个以前十分模糊的微氧微生物发酵过程的生物生理学及生物能学 , 进行了定量和系统的分析与优化 , 提出了一个生物能学关键参数计算的新方法 。 毕业后 , 在此基础上 , 很快又提出了微氧微生物发酵过程反应器放大及控制的定量准则和策略 。

德国大学:生物化工及生物工程专业 , 第一位华人终身正教授

由于其出色的博士论文工作 , 曾安平实现了又一个从「无」到「有」: 1991 年底 , 他在博士后工作仅一年之后 , 便成为德国国家生物技术研究中心第一位中国大陆的永久研究员 , 当时东西德刚刚统一 , 人力物力大量向东德倾斜 , 他所在的国家研究中心已几乎无永久研究员的指标 。 这是曾安平的博士导师挽留他留在德国走学术之路的诚意 。 在德国走学术之路 , 也就要走德国大学的教授之路 , 这往往是漫长且窄小的 , 作为外国人 , 要付出更大的努力 , 能否成功 , 仍然未知 , 当时除了几位汉学教授 , 德国大学里还没有中国人做教授 。

20 世纪 90 年代 , 要在德国研究型大学成为教授 , 一般需要在取得博士学位后完成获得教授资格的高水平研究 。 当时曾安平的主要科研方向是以微生物为研究对象的生物技术 , 也就是「工业生物技术」 , 即利用微生物从可再生资源来生产能源、化学品、食品和材料 。 那时 , 工业生物技术一词尚未被正式提出 , 属于冷门领域 。 当时最受重视的是以动物细胞为对象的生物医学技术 , 他对此也有兴趣 , 便同时开辟了这一新的研究方向 。 等到写教授资格论文时 , 导师认为他在工业生物技术和生物医学技术两方面的积累都分别够写一篇资格论文 , 但是必须做出选择 。

这让他深受「二者不可兼得」之苦 , 随后他选择了当时冷门的工业生物技术 。 如今 , 以合成生物学为代表的工业生物技术炙手可热 , 真是「三十年河东 , 三十年河西」 。

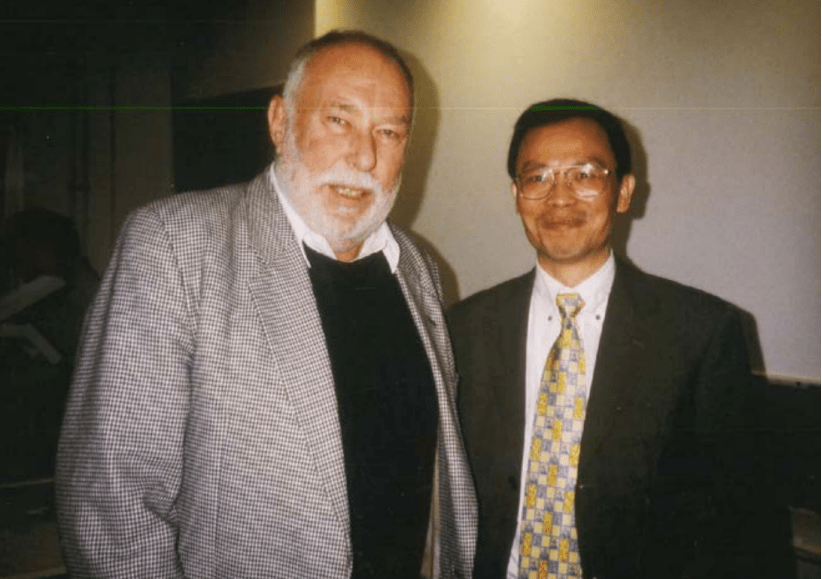

文章图片

图 | 曾安平获得教授资格后和导师沃尔夫-迪特尔·德克尔教授合影(来源:曾安平)

他是德国同仁中唯一在工业生物技术和生物医学技术两方面都完成了足够教授资格论文研究工作的学者 。 辛苦的付出使得他后来获得了弗莱堡工业大学 , 斯图加特大学及汉堡工业大学三所大学生物化工 , 动物细胞系统生物学和生物过程工程三个不同领域的正教授职位 , 他的科研工作从其多学科交叉的背景和经历中受益匪浅 。 迄今为止 , 曾安平是德国大学中这些领域的唯一华人教授 , 也是他学术生涯中又一个从「无」到「有」的记录 。

文章图片

图 | 2014 年 , 曾安平和他在汉堡工业大学的学生以及工作人员(来源:曾安平)

德国工程院:第一位德籍华人教授院士

自 2006 年起 , 他开始担任德国汉堡工业大学生物过程与生物系统工程研究所所长 。 2020 年 , 当选德国国家工程院院士 , 也是该院第一位华人教授正式院士 , 此前有一位企业界的华人为该院院士及两位华人外籍院士 。

德国国家工程院(acatech , National Academy of Science and Engineering) , 也叫德国国家科学与工程院 , 在该国工程技术界具有最高荣誉性和最高咨询性 , 通常会对国家级重要工程科学与技术问题做以战略研究 , 并提供决策咨询 。 截止 2020 年 , 该院有 362 名院士 , 均为工程学、自然科学和人文社科领域的翘楚 。

曾安平说 , 德国院士评选是在候选人不知情的情况下进行推荐和筛选的 。 首先 , 候选人的学术能力要得到领域内同行的公认 , 其次 , 还要看其对学术共同体 (scientific community) 的服务和贡献 , 同时也会考虑工程院在行使其最高咨询性及战略研究时所需要的特殊专业才能 。

科研: 从无到「有」 , 从德国到中国

文章图片

基础研究改写教科书错误 , 合成生物学的产业应用成果丰硕

曾安平在德国带领的多学科交叉团队 , 取得了丰富的科研成果 , 其研究组已经发表论文 300 余篇 , 编写著作 5 本 , 并申请专利 20 余项 。 这些工作中 , 既有生物合成基础的代谢途径和网络构建 , 分子水平上蛋白质及」细胞工厂」的理性设计及动态调控 , 也有利用酶 , 微生物及动物细胞的大规模生物制造技术开发 , 同时 , 部分成果已在产业中实现应用 。

在博士论文工作期间 , 他就推翻了一个关于氧气利用生物能学效率的教科书般的定论 , 证明了在微氧条件下 , 以氧为基础的底物磷酸化的生物能 ATP 得率高于氧化磷酸化的生物能 ATP 得率 。 他提出的过量动力学理论及数学模型和动物细胞生长关键抑制因子及数学模型 , 也改写了教科书及文献中的错误 。

在基础研究方面 , 其团队开展了基因组水平上的代谢和调控网络构建、结构和动态分析的系统生物学研究 , 其中 , 提出了大规模代谢网络结构的合理接连及拓扑分析新方法 , 两篇相关论文成为这一领域的经典之作 。

文章图片

他的团队还在国际上率先将基于基因组学 , 蛋白质结构及分子动态模拟的合成生物学应用于工业微生物酶及代谢途径的改造和原创构建 , 成功应用于 1,3-丙二醇 , 氨基酸及一碳化合物 (CO?, 甲酸等) 生物利用新途径或新菌种的开发 。

最近 , 其还提出一个具有普遍性的二元醇 (尤其是支链二元醇) 生物合成新原理和途径 , 以此作为合成生物学平台 , 成功合成出 10 个二元醇 , 其中 6 个是第一次报道 , 这些二元醇在工业上和医药领域具有广泛的应用前景 。

在基础研究方面 , 曾安平团队近年开展了 CO? 生物利用新途径的研究 。 这是一个和碳中和紧密相关的方向 。 在此工作中 , 曾安平团队还首次发现了其中一个关键酶具有罕见的可逆相分离现象 , 形成环境响应的催化活性水凝胶 。 他们正在开展将其作为智能生物材料在合成生物学和生物医学中的基础及应用研究 。

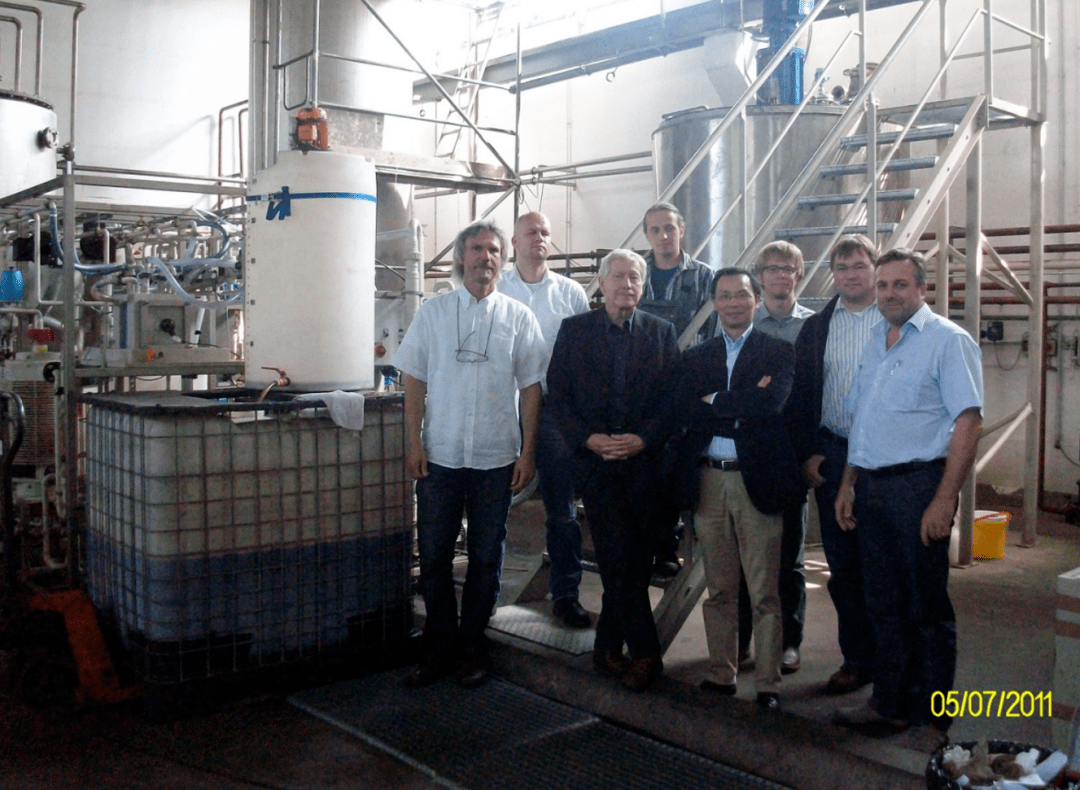

文章图片

图 | 新工艺吨级中试成功留念(右图)(来源:曾安平)

在应用研究方面 , 曾安平团队的研究工作涉及蛋白质体外表达及基于算法的自动优化平台、各种生物反应器从实验室规模到吨级放大、生化反应和分离耦合的微小型工厂 。

近年来 , 从生物反应器中细胞 (包括细菌 , 酵母 , 动物细胞) 定量生理学 , 代谢及发酵过程调控及优化到生物反应器设计、放大以及生物产品分离方法的开发与过程集成 , 对多个生物过程及产品进行了广泛的深入研究 。

1,3-丙二醇的生物合成是曾安平最具代表性的工作之一 , 该团队开发出一株新型的巴氏梭菌 , 成功实现了开放式 (无需灭菌) 培养 , 不需添加酵母粉及其它昂贵培养基成分的高效发酵 , 将发酵时间缩短一半;并通过开发下游产品分离新方法 , 成功实现了副产物有机酸的回收利用 , 可降低近 50% 的生产成本 , 且实现无废水排放 。

目前 , 这个全球首创的高效 1,3-丙二醇及有机酸酯联产及分离工艺在中国实施工业化应用开发 。

【华人|德国工程院首位华人教授院士首创1,3-丙二醇和有机酸酯联产工艺】

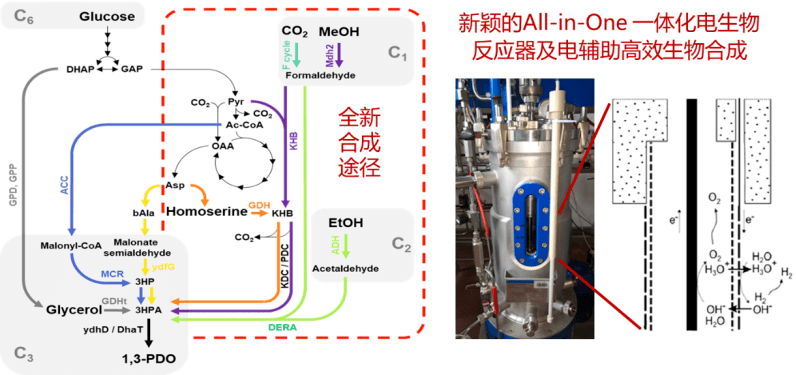

文章图片

图| 曾安平团队开发的 1,3-丙二醇合成新途径(左图)和新型电生物反应器(右图)(来源:曾安平)

在全球碳中和的时代背景下 , 曾安平院士近年的一个新的研究方向是基于电化学的绿色生物制造 。

2020 年 , 由他倡导、主持申请、经国际评审成功立项、并由其管理的德国科学基金会重点专项「电生物合成技术的生物电化学及工程基础」正式启动 , 1200 万欧元资助预算 , 参与方来自全德国 20 所大学及科研机构的 28 个课题组 。

据他介绍 , 这是德国生物化工/生物技术领域三十余年来第二个德国科学基金会重点专项 , 是能源、原料转型及碳中和方面一个重要研究项目 。

在电生物合成技术方面 , 曾安平团队开发出新颖的 All-in-One 电极及相应电生物反应器 , 将其成功应用于 1,3-丙二醇及有机脂肪酸的生物合成 。 目前 , 该技术正在朝产业化方向发展 , 并将其推广到 CO? 及工业废气的电驱动生物利用中 , 以期对绿色生物制造和碳中和有所贡献 。

新坐标 - 西湖大学 , 聚焦合成生物学和绿色生物制造核心技术

入职西湖大学之后 , 他正在建设校级合成生物学的交叉中心 。 曾安平院士说 , 合成生物学是前瞻性、颠覆性的技术领域 , 有望引领产业技术变革 , 引发生产方式的深刻变化 , 是国际科技竞争的关键领域之一 。 合成生物学的市场空间非常大 , 据麦肯锡 2021 年的报告 , 生物制造在未来 10~20 年的市场规模将达到每年万亿美元 。

文章图片

(来源西湖大学)

在曾安平院士对于未来工作的畅想中 , 他谈到 , 其科学理念是将科学与工程紧密结合 , 实现从原创到应用的重大突破 。 在西湖大学 , 其团队将会聚焦于核心科学问题 , 即 C1-C3 代谢系统调控机制 , 并通过定量研究和人工优化 , 在一些创新且前沿的领域实现突破 , 例如 , CO? 的生物转化和基于大气的生物制造技术、催化软物质合成生物学等 。

他特别提到 , C1-C3 代谢系统调控是生命过程最核心的物质代谢, 也是能量代谢的关键步骤并涉及到癌症和神经性退化疾病 , 在绿色生物智造和生物医学上都有着重要意义和广泛的应用潜力 。

未来 , 西湖大学合成生物学与生物智造中心 (WE-SynBio) 将成为曾安平院士团队及合作伙伴的科研土壤 , 该中心目前开始在全球范围内招聘不同学科领域的独立 PI 。

曾安平院士介绍 , 中心将提供世界一流的科研条件 , 凝聚一批杰出的科学家 , 营造一流的科研环境和独特的科研文化 。 其目标是结合生命科学、生物工程、材料科学与人工智能等 , 开展交叉学科基础研究 , 聚焦于新一代生物药物、生物材料、以及基于 CO? 和太阳能的大规模绿色生物制造核心技术 。

-End-

参考:

https://www.westlake.edu.cn/Careers/OpenPositions/FACULTY/202107/t20210730_11726.shtml

文章图片

推荐阅读

- 安全|日本电装德国分部大量机密数据被窃取 黑客威胁将公开

- 量子|德国投入超10亿欧元实施量子计划,开发本国量子计算机

- 创业|深度 | 被忽视的第二个袁征:50岁华人工程师创业,5年上市敲钟

- 科技交流|如何培养芯人才?

- 早期核辐射|核技术应用专家、中国工程院院士毛用泽逝世

- Tesla|特斯拉德国工厂终于获批投产 每年将生产50万辆汽车

- Tesla|消息称特斯拉德国工厂获最终批准

- 最新消息|德国没收俄富豪价值近6亿美元超级游艇

- Europe|德国将实现100%可再生能源发电目标的时间提前到2035年

- 技术|中国工程院院士蒋昌俊:数字技术为重塑国际经济金融新格局开启“机遇之窗”