实验|上交复旦激光核物理新突破!飞秒激光同质异能态助力核时钟核激光

文章图片

时间 , 本是眼不能见 。 而日影变换、时钟滴答 , 则以人眼可见的方式 , 映现岁月的流逝 。

自古以来 , 计时时钟的发展历经诸多阶段 , 从沙漏、机械臂摆钟、手表&怀表、以晶体振荡器为核心的电子钟等 , 直到现代的原子钟......

制备钟表的核心是 , 钟内部的控制系统、即钟摆和游丝等零件的周期要十分稳定 , 不受外界影响 。

目前最精确的钟是“原子钟” , 其背后的控制系统利用原子中的一条特别稳定的谱线做钟摆 , 能做到百亿年误差不到一秒 。

但是 , 随着相关研究的深入 , 人们在提高原子钟的精度时 , 遇到了新的天花板 , 科学家几乎已经穷尽能做原子钟钟摆的所有原子谱线 。

那么 , 该如何破局?这时 , 人们开始使用原子核的谱线来做新一代时钟的“钟摆” 。 大多数原子核谱线的震动误差 , 确实比原子谱线的小得多 。

但仍然存在的难题是 , 如何让原子核“钟摆”既可控、又高效地震动起来 。

1 月 31 日 , 复旦大学教授符长波担任共同通讯作者的论文《飞秒泵浦时抖动电子与离子库伦碰撞所产生的同质异能态》(Femtosecond Pumping of Nuclear Isomeric States by the Coulomb Collision of Ions with Quivering Electrons)解决了上述难题 , 论文发表在 Physical Review Letters 上 [1] 。

文章图片

图 | 相关论文(来源:Physical Review Letters)

该工作发现了一种能让原子核钟摆超高速运动的方法 , 可用于核时钟和核激光等 。 实验中 , 研究人员首次观测到超快的核激发 , 这意味着利用激光等离子体、去研究飞秒时间尺度的核过程是可行的 。

符长波表示:“从沙漏、摆钟、到原子钟、核钟 , 是一段长长的追求极致之路 。 我们希望这次的新方法 , 能对人类计时器发展有所贡献 。 ”

文章图片

献给人类发现核同质异能态的第 100 周年的“礼物”

文章图片

图 | 左起:上海交大物理与天文学院陈黎明教授、论文一作冯杰以及符长波(来源:符长波)

要想理解该研究 , 先得知道原子核同质异能态 。 它指的是具有相同质子和中子数的原子核所处的长寿命激发态 , 相应的核素被称为核同质异能素 。

2022 年 , 恰逢人类发现核同质异能态的第 100 周年 , 该论文于此时刊发也颇有纪念意义 。 而高效激发同质异能态 , 对于核时标、核电池、天体核素演化、核 γ 射线激光、清洁核能等研究至关重要 。

上述应用中的绝大部分 , 都极其依赖寿命较短的同质异能素的快速激发 。 但是 , 对短寿命同核异能态来说 , 受限于微小的核激发截面、以及快速衰变这俩特点 , 很难积累大量的较低峰值密度的核激发装置 。

这时 , 符长波和合作伙伴将灵感指向激光等离子体 。 激光等离子体的密度极高 , 当把激光和近固体密度氪(Kr)团簇的非线性共振加热 , 就能收获高密度高能量的电子 。

借助该方法 , 该团队首次让高密度快速振荡的电子 , 在数十飞秒内库伦激发出 83Kr 原子核 。

实验中 , 符长波等人还观测到同质异能态 83mKr 以 2.34×1015p/s 的超高峰值效率被激发 。 其中 , 泵浦效率比传统加速器高出大约 5 个量级 。

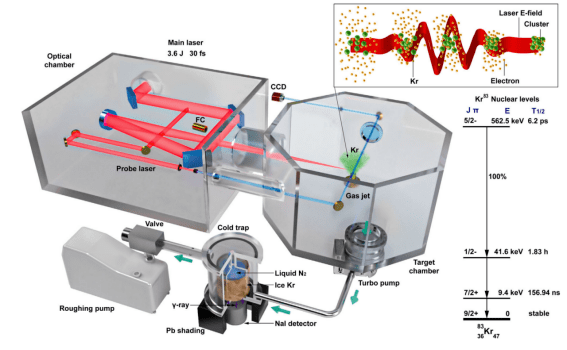

另据悉 , 上海交大激光等离子体实验室的百太瓦飞秒激光装置 , 是完成研究的重要保障 , 具体实验布局如下图所示 。

文章图片

(来源:Physical Review Letters)

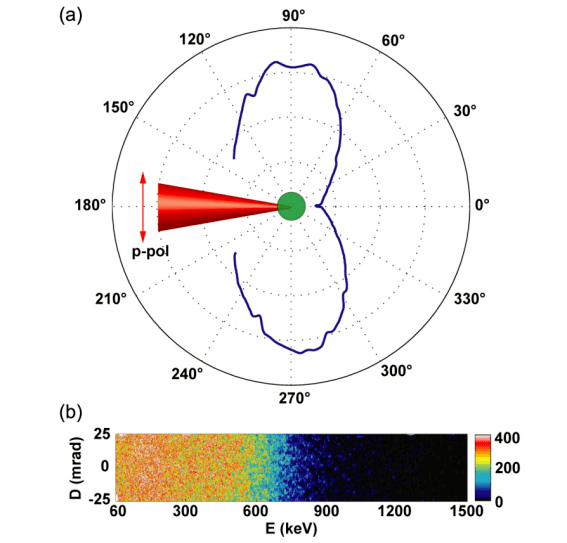

实验细节如下 , 被电离的电子会在激光电场中 , 沿偏振方向快速振荡 , 并在激光场和电荷分离场的共同作用下 , 做出类似“8”字的运动 。

由于大量电子的能量可达兆电子伏 , 因此会表现出典型的非线性共振的特征 。 如下图所示 , 共振加速的高密度电子 , 会和相对静止的高密度 Kr 离子来回碰撞 , 并以非弹性散射的方式 , 将能量传递给 Kr 原子核 , 从而让 83Kr 来到激发态 。

据悉 , 符长波测量的是半衰期为 1.83 小时的第二激发态退激释放的 X 射线谱及衰变产额 , 辐射的 X 射线主要是 Kr 的 Ka、Kβ(2nd→1st)和 9.4 keV(1st→ground state) , 测得半衰期为(1.80±0.05)h , 同质异能态 83mKr3 的单发产额为(1.15±0.02)×104 。

在数值模拟中 , 该团队利用库伦核激发理论 , 去计算各种可能激发路径的产额和激发效率 , 让实验测得的第二激发态的来源得以确定 , 激发路径则为 ground state→3rd state→2nd state(T032) 。 在误差范围内 , 理论计算的产额和实验测量互相符合 。

此外 , 该方法对原子核的激发过程 , 主要发生在激光和团簇作用的激光脉冲宽度约 10 fs 内 , 估算激发 83mKr 的峰值效率可达 2.34×1015 p/s 。

文章图片

(来源:Physical Review Letters)

“获得那个令人振奋的 X 射线能谱”

文章图片

符长波总结称 , 该研究从立项到最终获得成功 , 主要包含以下步骤:

符长波总结称 , 该研究从立项到最终获得成功 , 主要包含以下步骤:

首先 , 他们提出了将强激光应用于核激发的想法 。 在本工作之前 , 该团队就曾利用强激光 , 成功实现了等离子体环境中的核聚变反应 。

同时 , 他们也是第一个提出使用飞秒强激光轰击团簇、去驱动同核异能态的课题组 。

“仍记得 , 当初提出这个想法时 , 我们并没有十足的信心在实验上加以实现 。 因为实验产物的数量可能极少 , 能否探测到会是个问题 。 然而 , 我并没有放弃这个想法 , 仍满怀希望决定在实验上一探究竟 。 ”符长波表示 。

尽管关于激光和团簇相互作用的过程已有大量报道 , 但都是集中于原子分子物理的研究 , 对核物理研究也仅限库伦爆炸核反应产生中子 。

而该团队在此已积累了长期经验 , 深谙如何利用激光和团簇作用中的非线性共振效应 , 并通过激光电场与电荷分离场的共同作用 , 去加热电子并使之与离子碰撞 , 进而驱动原子 K 鞘层的特征 X 射线辐射 。

这样一来 , 激光团簇驱动核激发的可行性 , 主要取决于电子是否能碰撞离子、并使其原子核激发 。 从物理角度来讲 , 电子碰撞原子核、并将后者激发是毫无疑问的 。 而从实验角度来讲 , 选择一个特定的核素 , 只要累计足够的事例数 , 总能有机会在实验上将其探测到 。

同时 , 核素的选择亦是非常巧妙 。 一开始 , 符长波把“矛头”指向气体团簇 , 但是自然界中可呈现出气态的元素并不多 , 此外该核素还得具备同质异能态、以及较长的寿命 , 只有这样才能方便探测 。

查完整个核素表 , 他发现氪的同位素 83Kr 非常的适合 , 这种稀有气体不仅容易形成大分子结构的团簇 , 还具有较大的丰度 。

其次 , 根据现有的激光装置、诊断设备等条件 , 该团队尽可能地设计能复现想法的实验方案 。 在实验设计中 , 最关键的一点便是如何探测激发的核同质异能态 , 这是整个实验的关键 。

符长波说:“我们在这里做了一个巧妙设计 , 即利用冷阱收集近 2 小时长寿命的 83Kr 同质异能态 , 再使用大面阵的探测器测量其衰变的辐射 , 进而确认核同质异能态的产生 。 凭借该设计 , 核衰变信号和激光打靶的背景辐射信号得以分开 。 最后 , 我们申请到上海交通大学激光等离子体实验室的机时 , 顺利开展了激光等离子体库伦核激发的实验 , 获得了那个令人振奋的 X 射线能谱 。 ”

在一片电子学噪声中寻找真正的信号

文章图片

整个研究耗时近三年 , 期间经历多轮实验 。 在第一轮实验中 , 该团队使用 X 射线探测器去测量辐射谱 , 看着一个一个的脉冲被多道记录 , 时间也一分一秒地过去 , 他们想在一片电子学噪声中寻找真正的信号 , 但就是不见特征辐射谱 。

随后 , 符长波等人尝试使用大面积成像板 , 来接收这些既微弱、又无方向的衰变光子 。 由于成像板没有能量分辨 , 在读出时的噪声也非常大 , 为此该团队额外使用一片成像板作为参考 。

在对比两片成像板上记录的小点之后 , 该团队认为存在衰变辐射的想法也愈发坚定 。 虽然数据非常粗糙 , 却让他们看到了一丝希望 。

考虑到衰变辐射具有长时间、无方向、低产额等特点 , 该团队重新设计探测器 , 在第二轮实验正式打靶的第一天 , 就测到了辐射谱 。

在成功获得衰变辐射谱后 , 他们一度认为核激发是由团簇的“库仑爆炸”粒子加速激发的 , 毕竟这种方式完成了课题组在团簇核反应上的第一个成果 。

不过 , 研究人员随后发现 , 参考离子能量进行计算后的激发效率 , 却和实验值出现数个量级的差别 , 这时他们认为应该是另外更有效的激发方式在起作用 。

再联想到电子的非线性共振能把电子能量加热到兆电子伏 , 足够将 83Kr 原子核库伦激发到第三激发态 , 这样的激发效率与理论值吻合较好 。 同时 , 由于非线性共振加热的时间在 20fs 尺度 , 故他们判定这是一种超快的核激发 。

自此 , 实验结果得以被完美解释 , 研究人员也获得了正确的激发路径 , 并为下一步精确控制这类激发提供了坚实的基础 。

后续 , 该团队打算集中研究飞纳尺度物理 , 以强激光为手段去揭示更多新现象 。 由于原子的大小在纳米量级 , 原子核大小在飞秒量级 , 因此该团队把处于原子核与原子之间的尺度叫做飞纳尺度 。

这个尺度下有大量的谜团 , 比如人们甚至还不知道质子的电荷分布有多大 , 中子的寿命有多长 。 不同的实验条件 , 会给出不同的数值 , 而这一切又无法用测量误差解释 , 这让学界甚是困惑 。

基于此 , 下一步符长波将利用超强激光的高电磁场、以及短脉冲的特点 , 对原子核外电子做以高效剥离 , 借此为原子核弱相互作用、以及电磁作用在飞纳尺度交界处的研究提供有效工具 。

可以说 , 本次研究只是一个开端 , 一些与飞纳尺度相关的过程比如电子俘获核激发和电子桥等 , 都有待该团队做以深入探索 。

-End-

参考:

1、Feng, J., Wang, W., Fu, C., Chen, L., Tan, J., Li, Y., ... & Zhang, J. (2022). Femtosecond pumping of nuclear isomeric states by the Coulomb collision of ions with quivering electrons. Physical Review Letters, 128(5), 052501.

【实验|上交复旦激光核物理新突破!飞秒激光同质异能态助力核时钟核激光】

文章图片

推荐阅读

- LeBlanc|Win11文件管理器中出现广告,微软回应:为实验性质

- 实验|“天宫课堂”第二次太空授课近期进行

- 技术|迈向高质量丨如何防治机动车污染?成都这个实验室探索答案

- 实验|中国空间站“天宫课堂”第二次太空授课将于近期进行,全程直播

- 信息安全|全国首张 格力智能家居产品信息安全检测实验室获专业认可

- Open|实验性代码让ReactOS实现SMP模式下进入到桌面

- 海洋|“实验6”科考船起航赴东印度洋科考 为期85天航程逾万海里

- 实验|“实验6”科考船起航赴东印度洋科考 为期85天航程逾万海里

- 最新消息|世卫:建议乌克兰销毁实验室中的高威胁病原体以防疾病传播

- 实验|网红化学科普专家戴伟带来了“魔法课堂”!用实验探秘化学世界 点燃孩子的科学梦