结构图|李逢旺:开发新型分子调控策略,实现二氧化碳高效转化,助力“碳中和”

文章图片

1 月 22 日 , 由 DeepTech 携手络绎科学举办的“MEET35:创新者说”论坛暨“35 岁以下科技创新 35 人”2021 年中国线上发布仪式成功举行 。

【结构图|李逢旺:开发新型分子调控策略,实现二氧化碳高效转化,助力“碳中和”】来自科学界和产业界的人士在云端共同见证了新一届中国青年科技领军人物登场 。

文章图片

作为“远见者”入选的李逢旺 , 围绕“碳中和”清洁能源开发出全新的分子调控电催化策略 , 取得了目前报道中最高的二氧化碳到乙烯转化的选择性 。

获奖时年龄:33 岁

获奖时职位:澳大利亚悉尼大学化学与生物分子工程学院讲师

获奖理由:李逢旺围绕“碳中和”清洁能源开展基础和应用研究 , 在将二氧化碳转化为增值产品的催化材料和工艺工程领域取得斐然成果 。

李逢旺开发了一种新型分子调控策略 , 建立了二氧化碳电化学催化合成乙烯的构效关系 。 根据这一发现 , 他与加州理工大学化学化工系合作 , 设计并合成了一种新型的有机小分子修饰的铜催化剂 , 在中性反应介质中取得了目前文献报道中最高的二氧化碳到乙烯转化的选择性 。

他通过电化学、原位光谱等实验技术 , 结合理论计算和多重物理量模拟 , 研究电活性分子在固-液-气界面处的吸附、活化和电荷转移机理 , 从而指导了材料和反应过程设计 , 以及控制电化学反应动力学 。 这些研究为二氧化碳、水、氮气等小分子的活化和转化提供反应机理的阐释 , 为进一步设计新型催化剂材料和反应系统提供了理论指导 。

开发“新型分子调控策略” , 旨在提高二氧化碳转化选择性

大气污染是当今世界面临的重大挑战之一 , 在此背景下“碳达峰”、“碳中和”已成为世界各国热议的主题 。 澳大利亚悉尼大学工程学院的讲师李逢旺围绕“碳中和”清洁能源开展基础和应用研究 , 在“催化材料和工艺工程促进二氧化碳转化”领域取得了诸多研究成果 。

李逢旺表示:“大气污染确实是一个世界性的挑战 , 不仅中国 , 美国、澳大利亚等部分国家都有‘碳达峰’、‘碳中和’类似的应对策略 。 作为一名科研工作者 , 我们把研究的重心放在实现二氧化碳(CO?)高效转化的挑战性课题上 , 尤其是利用清洁电力来实现二氧化碳的转化 。 ”

李逢旺通过电化学、原位光谱等实验技术 , 结合理论计算和多重物理量模拟 , 开发的新型分子调控策略 , 可用于设计新型的有机-无机复合材料 , 进行二氧化碳的电催化活化合成高附加值的产物 , 诸如乙烯、乙醇 。

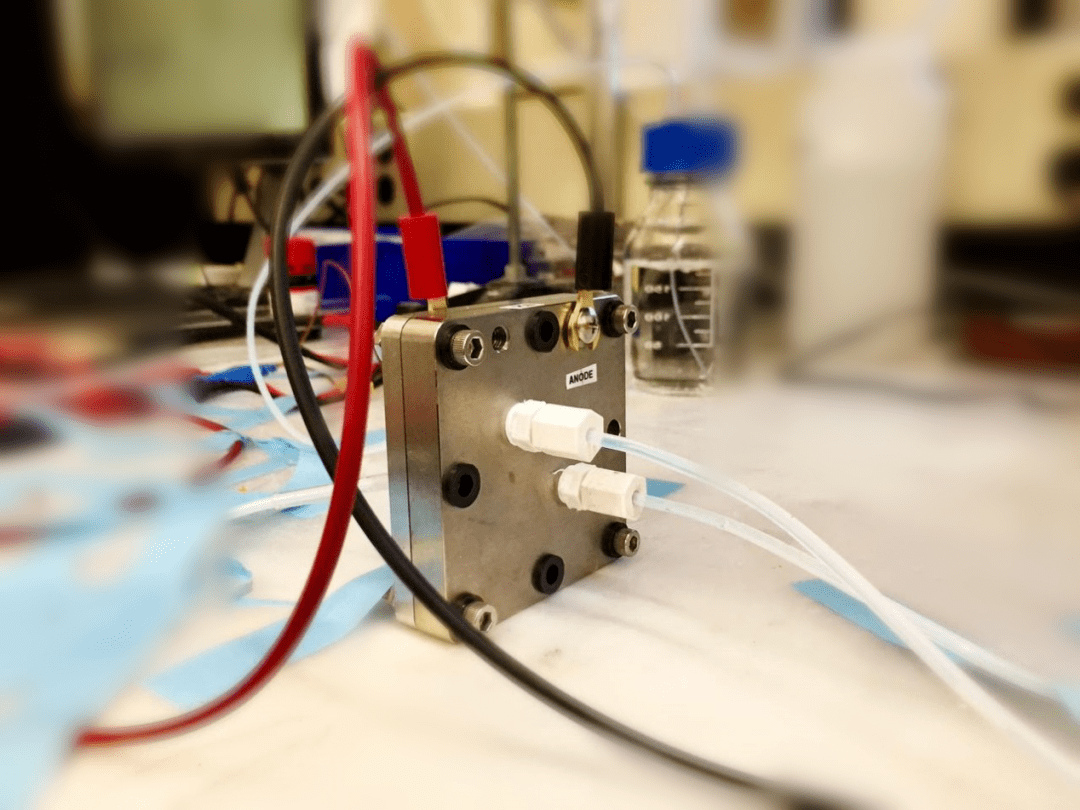

文章图片

图 | 电化学二氧化碳合成乙烯反应器(来源:李逢旺)

过去三年 , 在催化材料方面 , 李逢旺带领其团队成员利用有机小分子修饰无机催化剂的表面 , 然后通过这种复合材料提高二氧化碳转换的选择性和能量利用效率 , 从而实现了利用二氧化碳生产高附加值化工原料的高效率、高选择性 。

文章图片

图 | 李逢旺实验室成员在测试催化剂材料性能(来源:李逢旺)

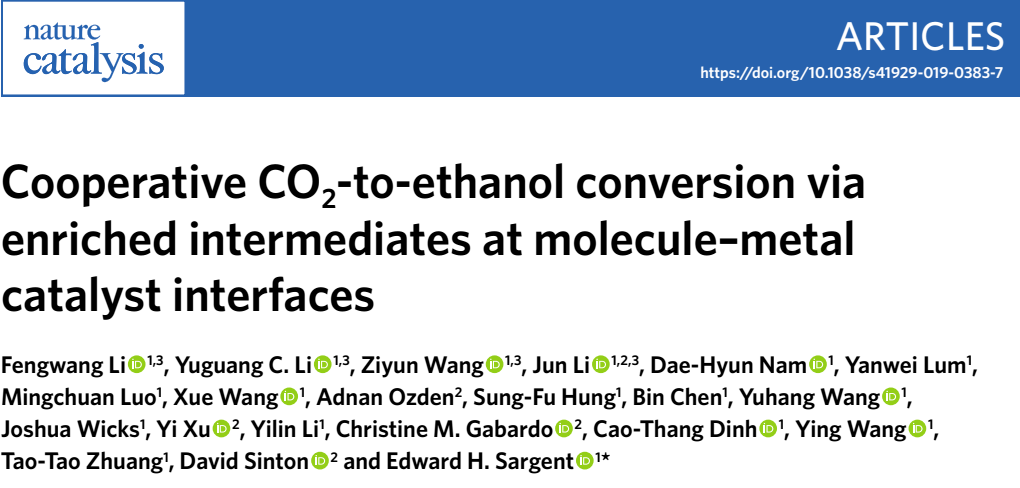

2019 年 12 月 12 日 , 相关研究以《小分子-金属界面催化富集反应中间体实现协同 CO? 向乙醇转化》(Cooperative CO?-to-ethanol conversion via enriched intermediates at molecule–metal catalyst interfaces)为题发表在 Nature Catalysis 上 , 由李逢旺担任共同第一作者[1] , 该研究成果揭示了可再生电力驱动可以将 CO? 电化学转化为液体燃料 , 从而为解决间歇性可再生能源存储需求提供了一种新方法 。

文章图片

图|相关论文(来源:Nature Catalysis)

此研究提出的分子-金属催化剂界面的协同催化剂设计 , 可以产生富含反应中间体的局部环境 , 从而改善乙醇的电合成选择性 。 该团队通过使用一系列可催化 CO? 生成一氧化碳(CO)的金属卟啉配合物 , 对铜表面进行功能化来实现 。

他们发现高浓度的局部 CO 可以促进碳-碳耦合 , 并引导反应路径偏向乙醇 。 与可逆氢电极相比 , 该团队在 -0.82V 时 CO? 到乙醇的法拉第效率为 41% , 乙醇电流密度为 124mA cm?2 。 他们进一步将催化剂集成到基于膜电极组件的系统中 , 实现了 13% 的能量效率 。

该研究成果一经发布 , 就受到了国际同行的广泛关注:文章在一年之内被引 130 余次 , 在 Web of Science 数据库中成为高被引用论文 。

值得关注的是 , 斯坦福大学知名教授哈拉米洛(Jaramillo)还在 Joule 上发表了专门的评述文章;加州大学伯克利分校杨培东(Peidong Yang)教授也在 Joule 发表展望文章 , 他认为分子调控策略为提高二氧化碳转化率最有希望的两个策略之一 。

李逢旺表示:“后来我们对这一发明成果申请了美国的专利 。 不仅如此 , 我在悉尼大学的研究还与美国、中国的部分大学达成了合作 , 比如与中国科技大学在催化剂研究方面的合作 。 ”

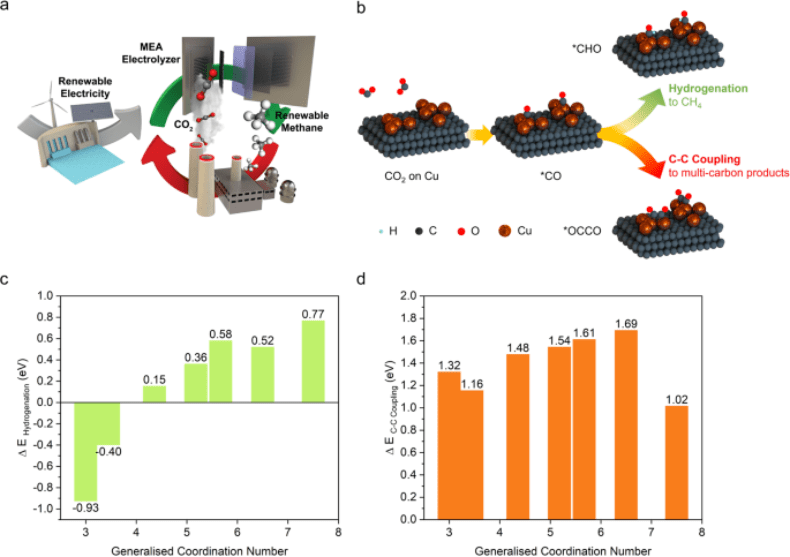

实现电化学二氧化碳还原反应对甲烷的高选择性、稳定生产催化材料为清洁利用 CO? 提供了广阔的空间 。 例如 , 甲烷(CH?) , 作为天然气的主要成分 , 以清洁高效燃烧着称 。

在电化学 CO? 还原反应所有的产品中 , 甲烷的热值最大 , 可达 55.5?MJ kg?1 。由于天然气提供了全球 24% 的能源 , CH? 储存、运输和消费的基础设施已经在全球范围内建立 , 因此 , 为CO? 电化学转化为 CH? 提供了一种在与全球碳挑战相关的规模上碳循环闭环的方法 。

图|电化学 CO? 还原反应甲烷化策略和密度泛函理论(DFT , Density Functional Theory)计算(来源:Nature Communications)

文章图片

李逢旺及合作者提出的低配位铜催化剂方法 , 可以在膜电极组件(MEA , Membrane Electrode Assemblies)中实现稳定和选择性的电化学 CO? 甲烷化 。 他们利用 DFT 计算发现 , 当将 Cu 的全局配位数从 7.5 降低到 3.0 时 , *CO 中间体的氢化反应能最小 , 这对于甲烷的生成至关重要 。

为了在膜电极组件 MEA 中实现并保持低配位数 Cu , 该团队设计了一种碳纳米颗粒 (CNP , Carbon Nanoparticle) 空间调节策略:CNP 可以隔离并防止铜络合物铜酞菁(CuPc)在原位还原过程中形成的低配位数 Cu 簇的聚集 。

通过原位 X 射线吸收谱验证 , Cu 的配位数为 4.2 , 该团队实现了电化学 CO? 还原反应对甲烷的高选择性、稳定生产:法拉第效率 (FE , Faradaic Efficiency)为 62% , CH? 电流密度为 136mA cm?2 , 并在 190mA?cm?2 下稳定电解 110 小时 。

致力推动原位电化学-光谱学在 CO? 电催化中电应用

然而 , 科研之路并非一帆风顺 , 在原位电化学-光谱学在催化材料表面和界面化学反应在研究中面临诸多难题 。

李逢旺做了一个形象的比喻 , “要测试一辆汽车的性能 , 可以用 40 千米每小时的恒定速度平稳行驶 , 也可以在真实的路况中测试 , 比如中途遇到上下坡或红绿灯 , 加速减速 。

原位电化学-光谱学在观察催化材料表面和界面化学反应过程中 , 面对的情况更多的是后者 。 我们所开发的原位电化学-光谱学技术 , 就是让催化剂在真实的工作过程中用光谱学去研究这个催化剂究竟是怎么发展的 , 进而得到最接近真实的数据 。 ”

为了进一步探究清楚更加真实的研究状况 , 李逢旺团队还需要克服信号强度等因素的影响 , 这无疑增大了研究的难度 。

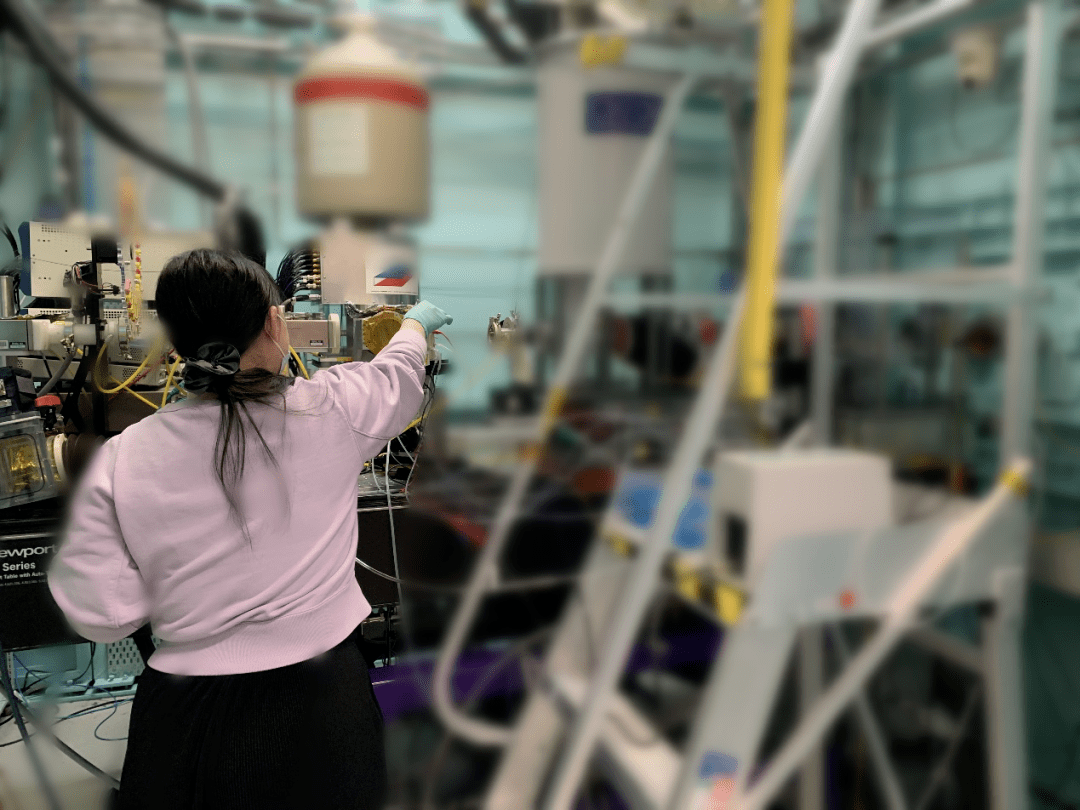

利用原位拉曼光谱、原位同步辐射 X 射线吸收谱和原位 X 射线衍射技术 , 李逢旺及合作者利用美国阿贡国家实验室、澳大利亚同步辐射中心等地的先进同步辐射光源 , 研究了催化剂材料的化学与结构性质 , 以及反应物和反应中间体在材料表面的吸附行为 。

文章图片

图 | 李逢旺实验室成员在利用原位电化学-光谱学研究催化反应机理(来源:李逢旺)

这些在原位电化学反应池中得到的催化剂材料表面和催化剂/电解液/反应物界面的动态、实时(时间分辨率达到世界领先的十秒级)、原子级分辨率的物理化学和材料化学信息 , 加深了对于涉及多个电子/质子转移步骤的复杂反应 , 比如二氧化碳还原、硝酸盐还原的反应动力学和催化剂动态重构的认识 。

除此之外 , 李逢旺还发明了一种级联式的电化学二氧化碳电还原系统 。 该系统将反应拆分为二氧化碳-一氧化碳和后续的一氧化碳-乙烯的两步串联反应 , 该研究解决了目前二氧化碳还原反应中普遍存在的碳酸盐形成问题 , 在保持高能量效率的同时 , 降低了由产物分离和二氧化碳回收造成的额外成本 。

2021 年 3 月 17 日 , 相关研究以《级联 CO? 电还原避免碳酸盐形成 , 实现高效生产乙烯》(Cascade CO? electroreduction enables efficient carbonate-free production of ethylene)为题发表在 Joule 上 , 李逢旺担任共同第一作者[2] , 该成果还申请了美国专利 。

文章图片

图 | 相关论文(来源:Joule)

值得关注的是 , 李逢旺还制备了新型电解液组分 , 用于解决碳酸盐形成的问题 , 相关研究成果申请了美国专利 。 2021 年 6 月 4 日 , 相关研究以《在强酸中电解 CO? 制备多碳产品》(CO? electrolysis to multicarbon products in strong acid)为题发表在 Science上 , 李逢旺在此次研究成果中担任通讯作者[3] 。

文章图片

图 | 相关论文(来源:Science)

综上所述 , 李逢旺的研究在面向未来的清洁能源开发利用方面具有重要意义 。 他一直致力于利用可再生电能 , 以清洁、丰富的资源(如水、二氧化碳、氮气)作为原料 , 生产“绿色”、廉价的化工产品和动力燃料 , 以期达到替代化石燃料 , 实现“碳中和”的最终目标 。

对于入选“创新 35 人” , 李逢旺表示 , “非常感谢主办方对我的认可 。 在整个国家和创业者都在关注‘碳达峰’、‘碳中和’的大背景下 , 我所做的努力和贡献能被大家看到 , 是一件很有成就感的事 。 另外 , 在这个浪潮中 , 当自己的研究可以被同行有所借鉴、有所参考 , 对我来说也很有意义 。 ”

如今 , 新兴的风电、太阳能发电的大规模普及和发电成本的迅速下降 , 为清洁电力驱动的能量转化、二氧化碳的捕集、转化技术提供了许多机遇 。

未来 , 李逢旺希望可以继续做一些好奇心驱动的基础研究 , 以解决二氧化碳催化转化 , 以及更广泛的清洁能源高效利用中存在的基础科学问题 。

-End-

参考:

1. F Li, YC Li, Z Wang, J Li, DH Nam, Y Lum, M Luo, X Wang, A Ozden, Nature Catalysis 3, 75-82(2020)

https://www.nature.com/articles/s41563-020-0610-2

2. Adnan Ozden,et al. Joule 5, 706–719(2021)

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2542435121000386

3. Huang et al., Science 372, 1074–1078 (2021)

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg6582

【关于创新35人】

自 1999 年起 , 《麻省理工科技评论》每年从世界范围内的新兴科技、创新应用中遴选出 35 岁以下对未来科技发展产生深远影响的创新领军人物 , 涵盖但不限于生物技术、能源材料、人工智能、信息技术、智能制造等新兴技术领域 。 “35 岁以下科技创新 35 人”(MIT Technology Review Innovators Under 35 , 简称 TR35)堪称科技领域最权威的青年人才评价体系之一 , 在产业界和学术界获得了广泛认同 。 2017 年 , TR35 中国评选正式推出 , 目前已历经五届 。

【正在提名】

2022 年“35 岁以下科技创新 35 人”中国评选流程即将启动 , 更多新一届评选细节请持续关注络绎科学和 DeepTech 。 若您身边有合适的优秀青年科学家 , 欢迎点击“阅读原文”进行提名 。

【咨询邮箱】

tr35@mittrchina.com

文章图片

推荐阅读

- 项目|Cocos 释出全新3D渲染项目,助力游戏开发者打造更真实场景

- 产业|助力碳中和高效落地实施 泛华创新EOD开发模式

- 开发技术|Boolan发布世界级C++开发技术权威Scott Meyers大师课系列

- 团队|约翰霍普金斯大学开发LCE减震材料,受6.8kg重物冲击时速度仍可维持在35km/h

- 行程信息|90后团队开发小程序助力防疫

- Redux|React 的开发成本太高了

- Google|Google I/O 2022开发者大会将于5月11、12日举办

- 最新消息|剑桥大学和迪士尼合作开发大规模全息显示设备

- 海水淡化|MIT科学家开发非毛细海水淡化系统,可高效脱盐,1平方米用料成本仅约4美元

- 最新消息|阿斯顿马丁将与Britshvolt合作开发圆柱电池,并计划于2025年推出首款纯电车型