小行星|“华中科技大星”来了!

◎ 科技日报采访人员 吴纯新 通讯员 王潇潇 郭雨辰

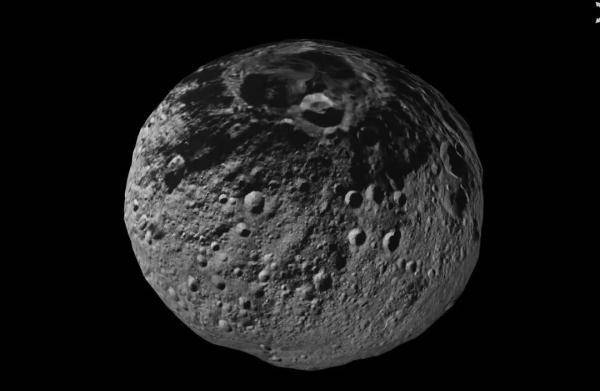

即将迎来70周年校庆的华中科技大学收到一份来自太空的礼物 。 3月21日 , 国家天文台宣布 , 将永久编号52487号小行星命名为“华中科技大星” 。 当天 , 该小行星命名发布仪式在线上线下举行 。

文章图片

受访者供图

【小行星|“华中科技大星”来了!】据介绍 , 这颗小行星是1995年12月6日由国家天文台兴隆基地观测发现的(1995 XO2) , 位于火星和木星之间 , 轨道周期3.37年 。 经国际天文学联合会小天体命名委员会批准 , 国际天文学联合会《小行星命名公报》通知 , 这颗永久编号52487号小行星被命名为“华中科技大星” 。

其编号中的52谐音“吾爱” , 而487则与华中科技大学在教育部中的备案编号一致 , 两者相互呼应 , 寄托爱校之情 。

早期小行星一般以古代神话故事中女神的名字命名 , 后来命名逐渐演变成行星发现者对特定人物、地点、景观、事件的推崇或纪念 。 由于小行星命名的严肃性、唯一性以及永久不可更改性 , 能获得小行星命名 , 已是世界公认的殊荣 。

华中科技大学物理学院吴庆文教授说 , 能够获得小行星命名 , 是世界级荣誉 , 意义深远 。 他和学院同仁期待大力发展顶天立地的基础科学 , 推动中部地区开展测地观天事业 。

华中科技大学被誉为“新中国高等教育发展的缩影” , 为国家培养了大批优秀人才 , 服务国家创新驱动发展战略 , 在疫情防控、脱贫攻坚中彰显担当 。 学校积极推动物理、天文和空间科学等交叉学科发展 。 1983年10月 , 学校开始筹建实验室天体物理教研室(挂靠物理系) , 1996年组建天体物理团队 , 2014年在物理学院成立粒子与天体物理研究所 , 2019年正式成立天文系 , 开启中国中部地区天文学科发展和人才培养先河 。

多年来 , 华中科技大学在天文领域做出诸多重大贡献 。 中国科学院院士、华中科技大学物理学院引力中心教授罗俊带领引力中心团队经过30多年的山洞蛰伏 , 于2018年成功测得迄今最高精度的引力常数G值 。 这实现了对国际顶尖水平的赶超 , 为物理学界确定高精度的引力常数G的推荐值做出实质性贡献 , 也为提升我国在基础物理学领域的话语权作出实质性贡献 。

华中科技大学在天文领域的贡献并不止于此 , 2019年4月 , 人类史上首张黑洞照片出世 , 华中科技大学物理学院吴庆文教授参与了黑洞照片“冲洗”过程 。 吴庆文和其研究生冯建超博士主要参与理论分析方面工作 。

2019年 , 华中科技大学成立华中地区首个天文系 。 2020年华中科技大学加入“中国空间站巡天望远镜粤港澳大湾区科学中心” 。 2021年成立国家天文台-华中科技大学“天眼联合研究中心” , 推动中部地区FAST相关科学研究和人才培养 。

推荐阅读

- 姜文凤|大连理工大学:在线教学也能让学生“眼睛放光”

- 识别|支付宝正式上线“游戏锁”

- 保障|千兆护航 防疫有我|在青岛,有一群人“硬核”护航“云课堂”!

- 信息|疫线之上用智慧“跑赢”时间:智慧流调溯源系统落地郑州

- 产品|旷视科技签约蓝湖MasterGo,开启国产设计软件“共创”新时代

- 观测|52487号小行星命名为华中科技大星

- 基本|两部门印发《“十四五”新型储能发展实施方案》

- 手机|都在“驯龙”,有啥不同?三款热门旗舰手机实测!

- 手机|《半月谈》关注刷机工具:万物互联时代 需警惕手机“埋雷”

- 售价|鼎桥M40现身天翼产品库:联发科天玑1000 Plus版“华为Mate 40”