韦诗曼|重庆:七旬手艺人再现《天工开物》古科技

_原题七旬手艺人再现《天工开物》古科技

文章图片

立轴式风车、一牛八磨、水力罗面......这些陌生的名词其实来源于《天工开物》等古代科技著作 。 在重庆沙坪坝区中梁镇的一个农场里 , 十几个精巧别致的古科技小模型陈列于此 , 这是汤家禄五十多年来专注复原古科技的部分作品 。 新华网 马天龙 摄 刘文静 实习生 韦诗曼 文

文章图片

今年75岁的汤家禄与中国古科技的渊源 , 还要从1966年他刚来到重庆工作时说起 。 在一次前往重庆山区拉粮的工作中 , 汤家禄被远处传来的劳动号子声所吸引 。 循着声音 , 汤家禄看到了一生难忘的画面:几个头缠白色汗巾、身穿蓝色长袍的农民 , 正踏着号子的节奏 , 通过木头撞击的方式榨取菜籽油 。 眼前的这个传统榨油机让汤家禄产生了浓厚的兴趣 。 在与农民的交谈中 , 汤家禄得知 , 大山里还有许多自己闻所未闻、见所未见的传统农业生产工具 。 从此 , 他彻底迷上了中国古科技 , 无论是水车、土陶 , 还是造纸、织布等传统技艺 , 他都要去一探究竟 。 新华网 马天龙 摄 刘文静 实习生 韦诗曼 文

文章图片

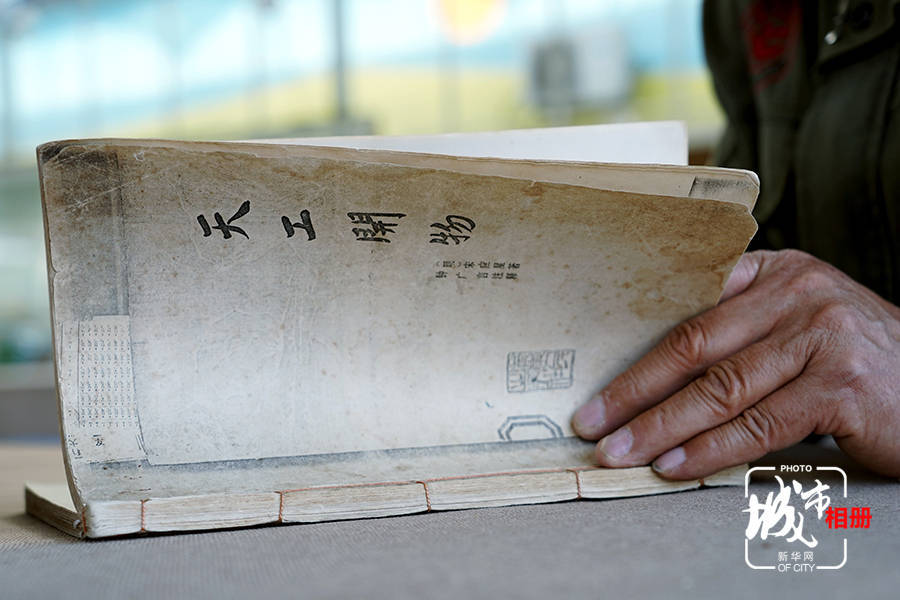

过去关于中国古科技研究的书籍极少 。 20世纪80年代 , 汤家禄偶然得知被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”的《天工开物》 , 他不惜花“天价”复印 。 “那时候一个月的工资才40多元 , 复印一张图纸就要一块多钱 。 ”这本复印的图册后来成为了他研究古科技的必备读物 。 新华网 马天龙 摄 刘文静 实习生 韦诗曼 文

文章图片

2004年 , 汤家禄带着他的“天工开物”到全国各地进行考察调研 。 在三年多的走访中 , 他先后去过四川、陕西、贵州、江西、浙江等地 , 拜访了不少研究古科技的专家 。 新华网 马天龙 摄 刘文静 实习生 韦诗曼 文

文章图片

汤家禄在考察走访中发现 , 这些古科技都与老百姓的衣食住行密切相关 。 汤家禄从未学过相关技艺 , 却能够仅凭古书上的平面图将一个个千百年前的古科技复原再现 。 新华网 马天龙 摄 刘文静 实习生 韦诗曼 文

文章图片

如今 , 汤家禄已经收集了200多张古科技图纸 。 由他1:1复原的古科技实物种类已经达到30个 , 小型模型也完成了16个 。 汤家禄说 , 自己的梦想就是在有生之年将这些图纸都进行1:1复原 , 让人们感受到先辈们的聪明才智 。 “如果能够将这些古科技成果展现于今 , 我这一辈子就不算白活 。 ” 新华网发(受访者供图) 刘文静 实习生 韦诗曼 文

文章图片

除了研究和复原古科技 , 汤家禄还利用周末和节假日给参加研学旅游的孩子们授课 。 除了介绍中国古科技发展历史 , 汤家禄还会指导孩子们组装木质小工艺品 , 比如躺椅形状的手机支架 。 新华网 马天龙 摄 刘文静 实习生 韦诗曼 文

文章图片

一年的授课时间里 , 汤家禄的“古科技大讲堂”接待了2万多名学生 。 有时一天下来最多需要上9到10节课 , 面对众多的学生 , 需要准备大量木料 , 对于年过七旬的汤家禄来说明显感到吃力 。 但一看到孩子们对古科技充满好奇的眼神 , 他觉得一切辛苦都值得 。 新华网发(受访者供图) 刘文静 实习生 韦诗曼 文

文章图片

【韦诗曼|重庆:七旬手艺人再现《天工开物》古科技】在汤家禄看来 , 这些年自己对复原古科技的执着 , 其实都是源于对中国传统技艺的热爱 。 “我希望能够利用古科技启发人们 , 更深刻地体会到先辈们的勤劳和智慧 , 这些是需要我们来传承与发扬的 。 ” 新华网 马天龙 摄 刘文静 实习生 韦诗曼 文

推荐阅读

- 双方|SphereEx同重庆大学建立校企合作关系,将围绕开源项目展开合作

- 数字化|重庆首个机床运维全生命周期管理平台上线

- 人物|重庆男子梦游翻窗跃出7楼 清醒后被困在5楼雨篷

- 重庆|收藏!2021年度国家绿色数据中心名单

- 满意度|重庆首个移动式智慧公安检查站亮相渝中

- 食品|冻眠小哥 让食品长久保鲜

- 人物|与胃癌抗争8个月的女孩苏日曼去世 网友惋惜:爱笑的女孩 一路走好

- Proof|(转)162年难题,黎曼猜想被印度数学家迎刃而解?克雷数研所发出质疑

- 活动|重庆理工大学2020年女生节文化节活动微采访

- 礼嘉|体验智慧出行|自动驾驶巴士开进重庆两江新区