民国时期经常有人“通电全国”,是怎么个通法?

在城头变幻大王旗的民国时代里 , 晚清起在中国蓬勃发展的电报业 , 扮演了重要角色 。“通电全国”也成了个常见热闹事 。当代许多学者更有共识:“不读通电 , 则民国无史矣” 。

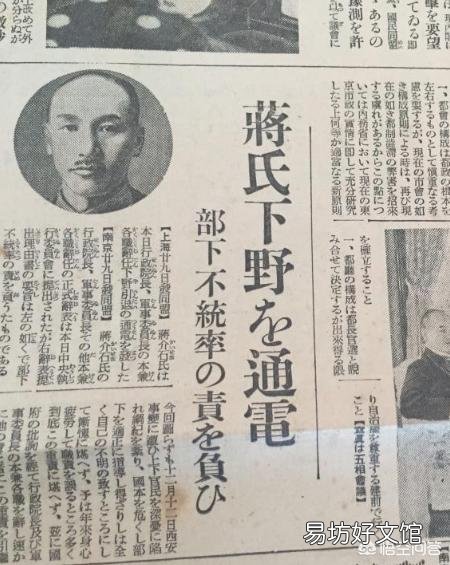

文章插图

何为通电?以学者周永明的概括说:“这个术语指称的是这样一种电报 , 它们以众多的受众为目标 , 通常发给多个接收人 。它们是‘公共的’ , 因为通常或是由明码电报拍发 , 或是被刊登在报纸上广为人知 。”至于“通电全国”?那更是以空前力度 , 发给全国各大媒体乃至重要政要的电报 。

而要回望民国年代的各类大事件 , “通电全国”更是分量不小:比如1912年全年 , “通电”次数就有33次 , 1913年有40次 , 1917年更暴涨到70次 , 其内容更涵盖当时政治舞台上各类劲爆桥段:唐继尧反对袁世凯称帝?熊希龄要反对清帝复辟?黎元洪要解散国会?直奉直皖要开打?卷袖子动手前 , 都要先通个电!

【民国时期经常有人“通电全国”,是怎么个通法?】拿今天的话说 , “通电全国”就好似“官宣” , 既能用来表明态度立场 , 还能在舆论上向敌人发起反击 , 也能宣告自己的下一步行动计划 。别看只是一纸电文 , 战斗力却是相当爆表 。所以 , 如果把民国时期的“通电全国”内容编辑成书 , 基本上 , 那就是一部几十年的民国史 。

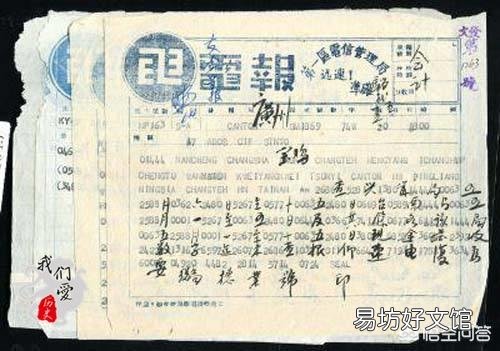

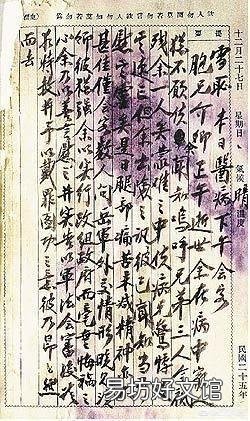

文章插图

但比起今天以微博朋友圈等平台为方式的“官宣”来 , “通电全国”的操作难度 , 显然是高得多 。

首先 , “通电全国”是个高成本的事 。

参考周永明的概括 , “通电全国”等于是要把犀利的电文 , 一口气发送给全国各大报馆机构以及全国重要政治人物 , 电文内容十分考究 , 传播范围也十分广 。最关键是速度迅捷 。在技术有限的民国时代 , 虽说各地报馆林立 , 但报纸的传播范围毕竟有限 。一件大事想要迅速“抢头条” , 就要靠速度更快的电报 。晚清时李鸿章就说过电报“相隔万里好似同居庭院” 。猴急着抢时间的民国精英们 , 也就拿“通电全国”当大招 。

但这个“高速度”操作 , 花费也是奇高 。晚清末年时的电报费就是“一字有一角余之耗费” 。到了民国时期显然更贵 。北洋军阀们每次“通电全国” , 短的也是一千多字 , 长的经常两千多字 。一篇小通电的价格 , 通常是一百五十块银元 。外加又要“通电全国” , 接收方包括各地的政府和新闻机构 , 多一个接收方就要多一份钱 。比如直奉大战时 , 一次“通电全国”的电报花费 , 不下两万银元 。

一封“通电全国” , 花出去的就是天价巨款 。好些“民国精英”办这事 , 更是基本用公款 , “通”的都是民脂民膏 。

文章插图

更重要的是 , “通电全国”并不是写几句话这么简单 , 放在民国军阀混战的年月里 , “通电全国”意味着另一场激烈的战争:舆论战 。

比如中原大战前夕 , 冯玉祥就发出这样的感叹:“阅蒋、阎往返通电 。笔枪舌剑 , 针锋相对 ,此兵战前之电报战也” 。

其实这样的“电报战” , 就是民国军阀混战时的“杀敌利器” 。无论是各大政治人物间的暗战博弈 , 或是各路军阀间的明火执仗 , “通电全国”都是必出的大招 。以至于“每次战争 , 各以电报代口舌 , 雪片纷飞” 。各个砸钱互撕 。

既然有这样的战斗目的 , 通电当然要写得有讲究 。不止要气势如排山倒海 , 更要简短几句话就抓住对方要害 。特别是当双方有深仇大恨时 , 那就得一句话戳中对手软肋 , 叫对方瞬间在围观群众里拉仇恨 。比如四川军阀混战时 , 刘文辉的《声讨刘成勋通电》 , 里面犀利几句:“(刘成辉)一粮而岁数征 , 且巧立种种名目;一烟而税百出 , 更 暗布重重网罗 。”把杀气腾腾的刘成辉 , 一下钉在耻辱柱上 。

除了踩对手外 , “通电全国”更要着力打造通电者的形象 。比如1918年曹锟的《曹锟表明心曲之通电》 , 其中点睛一句“拯斯民于水火 , 奠国基于磐石 , 锟当解甲归田 。”更是给他瞬间“吸粉”不少 。当然众所周知 , 他可不是“拯斯民于水火”后下台的 , 而是扛着“贿选”丑闻 , 六年后被人拿枪架着下台的 。

文章插图

但别管出入有多大 , “通电全国”也意味着 , 电文的书写内容 , 需要有更精深的造诣水平 。这技术含量 , 今天的“官宣”真比不上 。

而最重要的一条是 , 在民国风云变幻的历史里 , “通电全国”不止是一种大招 , 更常是许多后进人物 , 成功“上位”的阶梯 。

因为“通电全国”的效果如何 , 不止在于通电内容本身 , 更要看时机和立场的把握 。把其中学问用到极致的人 , 典型吴佩孚 。

当1918年 , 吴佩孚还只是前线一个师长 , 为段祺瑞“武统”冲锋陷阵时 , 他就多次巧妙借助了“通电全国”大招 。先是在战事更激烈时 , 把握住了举国的“反战”呼声 , 愤然“通电全国” , 大骂段祺瑞导致“同种残杀 , 生灵涂炭” 。但就在段祺瑞一脸蒙圈时 , 吴佩孚又笔锋一转 , 对准了段祺瑞的对头冯国璋 , 又是一顿通电 , 还在通电上擅自加上老上级曹锟等人名字 , 呼吁冯国璋停战 。一下就在全国“蹿红” 。连晚清民国元老岑春煊 , 都连呼吴佩孚“大义凛然 , 深表佩服” 。

文章插图

这位原本普通的师长 , 就借助这震动全国的通电 , 一举成为举国关注的新闻人物 , 随后叱咤风云 , 继续闹出一串大动静 。

以这前后的操作与智谋说 , 简单的“通电全国” , 背后却是说不尽的学问 。缩影的 , 正是那个苦难年代 , 多少人的理想与表演 。

参考资料:《政治与电讯》、《民国时期的通电公文》

作者:我方团队张嵚

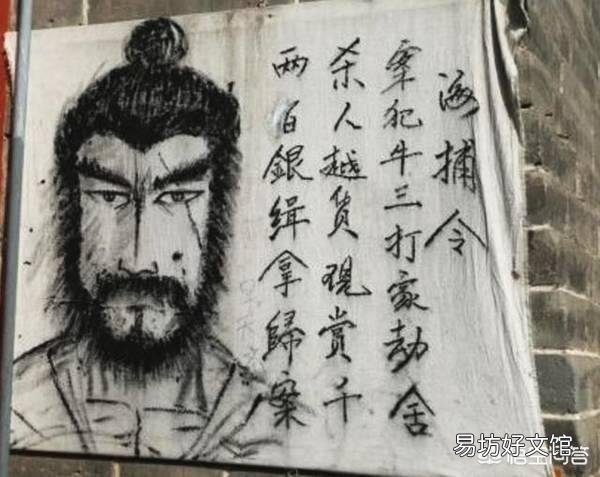

其他网友观点在古代 , 如果想把信息大规模传播 , 只有一个办法 , 那就是贴布告 。比如传说中的海捕文书 , 就是先在京城中把布告内容抄个N多份 , 然后找急脚送到全国各个州县 , 在县城门口或者菜市口等人流密集地方 , 贴上去

这种方法费时费力 , 一次通告估计要大半年时间 , 但没有办法 , 谁叫那时候科技不发达呢 , 只能用这种死办法

文章插图

随着科技的发展 , 到了清末民初时电报普及了 , 从有线到无线 , 负责接收和发送的电台普及到了县城 。这时候 , 想把信息大规模传播 , 再也不用急脚送了 , 只要照着号码簿挨个发送就可以了 , 省时省力 , 其过程和现在的电话营销一模一样

题主说的有人“通电全国” , 就是这个人把想要发出去的信息 , 通过电报“群发”到全国各地 , 一来传递信息 , 二来做个见证

文章插图

这所谓的“各地” , 包括各级政府、各大报社、各国领事馆、各个商会组织等诸多有电台单位 , 据说 , 在无线还没普及用有线电报“通电”的时候 , 全国有电台两百座 , 通电花费不小

后来 , 随着科技的进一步提升 , 收音机普及了 , 这时“通电全国”成了过去式 , 用不着群发了 , 只要通过广播电台说话就成 , 实时同步……

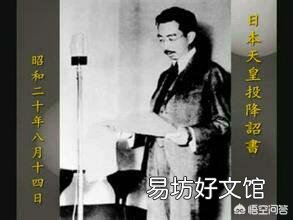

比如 , 四五年日本的天皇就发表了投降广播 , 全世界有收音机的地方 , 都能收到

文章插图

其他网友观点

所谓“通电” , 即指用明码发报 , 这样所有具备收电能力的单位都可以收到并通读出来 。

当然 , 在电报盛行的时代 , 各种大小电台成千上万 , 每天在天上飘来飘去的各种明码、密码电报不计其数 , 仅仅用明码发报 , 能瞟一眼的人是非常有限的 。当时的人记载 , 北洋时期政局混乱 , 大小军阀、政党领袖甚至小有名气的人动辄“通电全国” , 许多“通电”都无人问津甚至鲜为人知 。

此外 , 电台功率有大小 , 如果功率太小 , 所发的通电自然没什么人能读到 。

“通电全国”的目的 , 是扩大舆论影响 , 因此实际上只要让特定的人 , 包括政治对手、潜在盟友、重要势力和人物 , 以及媒体舆情读到并有所反馈 , 就达到了通电的目的 , 因此实际上大多数“通电” , 最重要的不是那份直接用自己电台发出去的“电” , 而是将通电文稿通过各种方式交给诸如报馆之类媒体刊发 , 这样就能确保自己的“通电”被更多人读到 , 不论他们有没有电台和收报条件 。

但发通电者立场迥异 , 有时未必能为当局所容 , 这种情况下如何确保通电稿能在媒体上发表?很简单 , 自清末开报禁直到上世纪50年代初 , 中国领土上有不少外国人经营的报纸 , 如《北华捷报》、《字林西报》 , 尽管大多数是英文 , 但因为立场较本地报纸超脱 , 是方方面面比较重视的消息来源 , 一般而言他们不会挑剔投稿者的立场 , 当局也不会干预 。此外 , 在1942年以前中国许多城市有外国租界 , 租界内有华人办的中文报纸 , 尽管这些中文报纸的刊登内容多少要受到审查 , 但总比租界外自由得多 , 如清末章太炎、邹容因《苏报》案吃官司 , 而这份《苏报》可是在大清朝公然鼓吹造反的 , 两人最终仅被判了不长的徒刑(邹容是在狱中病死的)——如果是在租界外 , 砍头恐怕都是轻的 。

不过媒体即便不看立场 , 也还是要看新闻价值的 , 如果只是个阿猫阿狗甲乙丙丁之辈 , 你的通电要让人家刊登 , 就得付钱(类似于今天买广告版面)——如果想登在醒目版面 , 就得付大钱 。

当然也有些人或团体 , 发通电只是为表明一下自己的立场 , 不在乎有谁收到与否 , 那么形式就会比较活泼 。一位美籍山西传教士在1936年曾对美国采访人员维尔斯(斯诺前妻)说 , 红军东征时路过其教堂 , 发现他有一部小功率电台 , 就让他代发一份通电 , 祝贺法国联合阵线政府上台执政 , 他解释说“电台功率太小 , 法国收不到” , 但对方仍坚持让发 , “意思到了就行” 。一些小型团体甚至只是找个酒馆喝一顿酒 , 念一份“通电全国”的稿子然后散伙 , 就算已经“通电全国”了 。

还有一种更省钱省设备的办法叫“快邮代电” , 即委托当时独立经营的邮局系统 , 将自己拟定的通电稿转发出去 , 辛亥革命时期很多小的地方势力起事或佯称起事 , 就采取了这种“只要贴几张邮票就行”的“快邮代电”方式 , 这种“快邮代电”在日常生活中也普遍应用 , 是为那些连电报都不通的偏远地区准备的 , 类似于今天的“快递” 。采用“快邮代电”发通电 , 实际上只是叫“电” , 和电报已经几乎一点关系都没有了 , 用这种方式传播“通电”能起到多大效果 , 就更是只能看“人品”了 。

文章插图

文章插图

文章插图

推荐阅读

- 男人腋下经常出汗有异味怎么办?

- 夏天便秘怎么办呢?

- 跳绳运动巧治便秘又瘦身

- 三国时期蜀汉为什么不模仿九品中正制来获得益州士族的支持?

- 乾隆皇帝时期为什么胤祥的儿子会和废太子胤礽的儿子混在一起要谋反?

- 经常喝咖啡有什么不好的效果

- 三国时期最堪称“搅屎棍”的人是谁?

- 为什么三国时期魏国这么强大还没有统一中国呢?

- 睡前蜂蜜水功效

- 女性减肥最佳时期是什么时候