印江|家门口的人工智能训练师

文章图片

陈霞今年30岁 , 是两个孩子的宝妈 , 还是贵州铜仁市万山区“AI豆计划”人工智能产业扶贫孵化空间的一名人工智能训练师 。

在陈霞读2年级和6年级时 , 母亲和父亲先后外出打工 , 经常好几年才回家一次 。 时隔多年 , 陈霞至今仍记得儿时作为留守儿童的孤独感 。 “在爷爷奶奶家吃完年夜饭 , 几个堂兄妹坐在屋外看着绚烂的烟花 , 每个人心里想的都是远在广东打工的爸爸妈妈 。 ”

不能让自己的孩子再度留守

贵州是中国人口流出大省 , 据统计 , 2016年 , 贵州有近600万人出省打工 。 这一年 , 贵州常住人口3555万人 , 出省打工人数占比近2成 。

与父辈一样 , 陈霞也有过4、5年的打工经历 。 大约在12年前 , 她随着父母去了珠海 , 成了电子厂流水线上的一员 。 到2015年回老家前 , 她做过至少5种类型的工作 , 先后进过3个厂子 , 最高月工资4800元 。

【印江|家门口的人工智能训练师】2015年 , 陈霞回到老家完婚 , 同年第一个孩子出生 , 从那以后 , 她便留在家乡 。 由于儿时刻骨铭心的孤独感 , 长大后 , 陈霞笃定要留在孩子身边 , 无论如何 , 不能让自己的孩子再度留守 。

陈霞的老家在印江县杉树镇冉家村 , 老家的房子是木质结构 , 自己的小家、父母、叔叔 , 3个家庭住在一起 。 长凳支个木板、放点稻草再铺上棉絮 , 就是一个小孩的床 。

易地扶贫搬迁 群众家门口就业

全面推进脱贫攻坚后 , 2016年8月 , 贵州省政府出台《关于深入推进新时期易地扶贫搬迁工作的意见》 , 《意见》明确 , “十三五”时期 , 对贵州全省“一方水土养不起一方人”地方的130万建档立卡贫困人口实施易地扶贫搬迁 , 陈霞家包含其中 。

2018年 , 陈霞一家离开了祖祖辈辈生活的老宅 , 搬进了铜仁市万山区旺家花园 。 这是万山区最具代表性的安置点之一 , 也是最大的一个 , 承接了来自思南、印江、石阡三个跨区域县的4232多户18379名搬迁群众 。

为了让像陈霞一样的搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富” , 当地政府下大力气拓宽就业渠道 , 通过“政企联动”、 “扶贫微工厂”建设等 , 让搬迁群众能够就近就业 。 陈霞工作的“AI豆计划”人工智能产业扶贫孵化空间就应此而生 。 该计划是蚂蚁集团“数字木兰”系列计划支持的一个代表项目 。

2019年8月 , 由蚂蚁集团、浙江蚂蚁公益基金会、阿里巴巴人工智能实验室联合中国妇基会发起的“AI豆计划”人工智能孵化项目落地万山 。 这一计划致力于探索出一条“人工智能+扶贫”的公益新模式 。 从培训认证、社会企业孵化、订单扶持等3个方面 , 帮助欠发达地区年轻人 , 特别是女性群体 , 获得更多发展机会 。

“家”的意义有了“事业”和“发展”的内涵

作为旺家花园扶贫空间的重要组成部分 , “AI豆计划”人工智能产业扶贫孵化空间吸纳了近百名搬迁群众就业 , 陈霞是第一批 。 她的工作 , 是借助专门的工具 , 对数据进行标注 。 在人工智能的三要素中 , 数据作为基础 , 甚至比算力和算法还要重要 , 是人工智能的基础和灵魂 。 陈霞标注的数据应用于辅助无人驾驶 , 刚上手时 , 她非常忐忑 。 那时候的她一度怀疑 , 无人驾驶的车真的能坐吗?

经过上岗培训 , 陈霞很快学会了熟练使用标注工具 。 上手后 , 平均每天 , 陈霞要在电脑上标注60万个点 , 最多的一天她曾标注超过108万个点 。 第一个月发工资 , 陈霞收到了7000元 , 是她进入社会以来工资最高的一次 。

收入只是一部分 , 这份工作对陈霞的而言 , 还有更重要的一个方面是她能兼顾家庭 。 每天早晨六点半 , 陈霞将两个儿子穿戴整齐送上校车 , 自己只需要步行五分钟就能到公司 。 下班后 , 陈霞会带着孩子到家附近的夜市上逛一逛 , 或者去游乐场玩一会 。

老公在外地上班每个月工资6000多 , 但要按年结算 。 所以 , 家里每个月2000多的房贷和两个孩子的生活开销基本都是陈霞负责 。 刚搬迁出来时 , 陈霞依然是和父母叔叔家住在一起 。 2021年底 , 陈霞和老公在铜仁买了套房子 , 总共 102方 , 首付付了10万 。 这是第一个真正属于她和老公自己的家 。

近年来 , 和陈霞一样 , 回到家乡的年轻人越来越多了 。 家门口能就业 , 收入不比外面少 , 家乡的意义除了原来的“家” , 还第一次有了“事业”和“发展”的内涵 。

春节前 , 陈霞一家到影楼拍了一张全家福 , 这是陈霞第一次穿上婚纱 。 这张迟到8年的婚纱照 , 弥补了结婚时遗留的遗憾 。 下一步 , 陈霞希望老公也能在家门口找份工作 , 一家人开开心心的生活在一起 。

文章图片

陈霞在铜仁最高的山坡上留影 , 随着日子一天比一天好 , 笑容也多了不少 。

文章图片

陈霞在返回印江县冉家村老宅的路上 。

文章图片

陈霞老家的老宅在山坡下 , 现在已经拆掉大半 。

文章图片

陈霞家的老宅在山坡下 , 现在已经拆掉大半 。

文章图片

每天早晨六点半 , 陈霞起床送孩子上学 。

文章图片

陈霞对小孩的教育很看重 , 省吃俭用送两个儿子到当地较好的幼儿园读书 。

文章图片

“AI豆计划”人工智能产业扶贫孵化空间 , 陈霞和同事们在这里工作 。

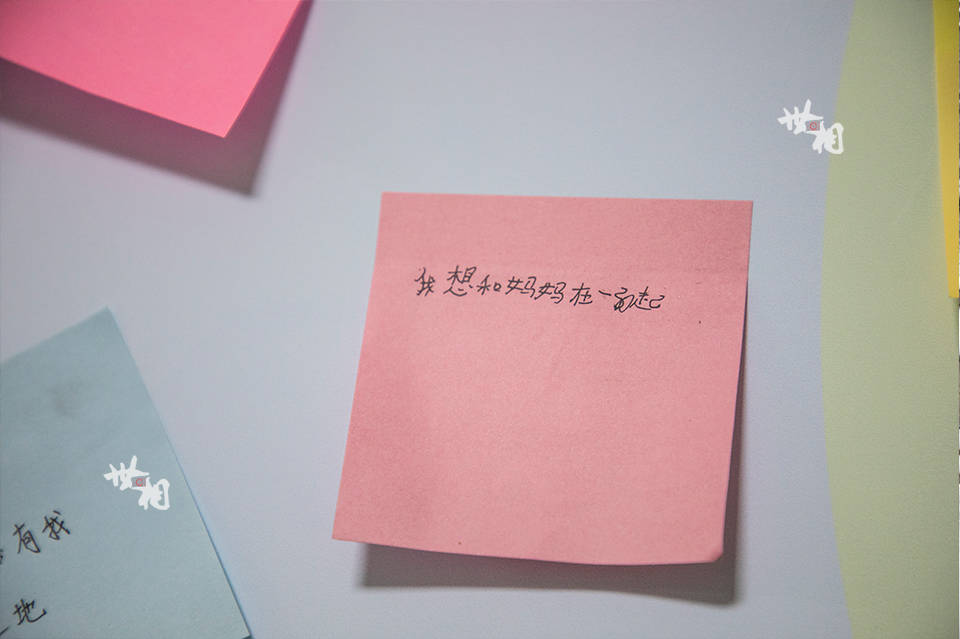

文章图片

“AI豆计划”之外 , 数字经济在万山落地生根 , 正在形成产业 。 据统计 , 截至目前 , 万山区共有大数据企业54家 , 建设应用场景100余个 , 年产值突破140亿元 。 “AI豆计划”人工智能产业扶贫孵化空间的亲子墙上贴着员工家里小朋友写的愿望 。

文章图片

陈霞在做数据标注工作 。

文章图片

中午陈霞结束工作之后 , 会回到家里为两个儿子准备午饭 。

文章图片

晚上陈霞会带着两个儿子到家附近的夜市里逛逛 。

文章图片

和小孩一起玩一玩喜欢的游乐设施 。

文章图片

陈霞在铜仁市区买了一套房子 , 有空时也会到正在建设的新房处走走看看 。

文章图片

近年来 , 和陈霞一样返乡就业的宝妈越来越多了 ,陈霞也会帮助其他人快速上手数据标注 。

文章图片

今年春节前 , 陈霞在外打工的丈夫回到铜仁过年 , 从没拍过全家福的一家人也趁着这次机会拍了一张全家福 。

文章图片

更多故事 , 请看中国网新闻评论部《世相》栏目 。

推荐阅读

- 螺母|液压螺栓拉伸器的工作原理和使用工况是什么?

- bug|「Hello World」中的「bug」

- 神器|7个快速整理Reference文献列表的神器

- 实验|太空看到的月亮有什么不同?空间站能把水烧开吗?航天员的回答在这里→

- 安全|“让俄罗斯回到石器时代” 揭秘乌克兰的“IT大军”

- 实验|太空看到的月亮有什么不同?空间站能把水烧开吗?航天员的回答在这里

- 水体|在线水产检测仪

- 硬件|美国高中生设计低成本过滤器 可去除自来水中的铅

- 团队|《哈利波特》的隐形斗篷造出来了?仅需2500元人民币

- 山西|这个学校的食堂,师生吃饭“靠脸”付钱