文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

今天是“国际不再恐同日” 。

1990年5月17日 , 世界卫生组织将“同性恋”从精神病名册中除名 , 希望能够唤醒世人对同性恋、双性恋、以及跨性别群体恐惧的关注 , 消除偏见 , 理解差异 。

对于很多异性人而言 , 性取向并不是一个值得关注的问题 。

尤其是在我们传统社会观念中 , “同性相吸”似乎打破了社会固有的模式 , 打破了传统生殖观念 , 被视作为离经叛道 。

但问题是 , 性取向从来就不是非黑即白 , 情欲也是丰富且流动的 。

情欲以及性取向 , 本身就是随着人生而发展 , 充满太多的未知数以及不确定性 , 即便在今时今日 , 这种“离经叛道”还是无法得到主流价值观的理解 。

同性恋 , 根本就不是一种病

翻阅人类开始上 , 人类自古以来对同性恋的恐惧以及暴力由来已久 , 对同性恋所谓的矫正治疗更是五花八门 , 同样在这些治疗下也存在不少迫害的冤魂 。

(布莱切利园的图灵石像)

但问题是 , 同性恋根本就不是一种病 。

无论是中国精神障碍分类还是诊断标准 , 又或者是世界卫生组织 , 都早已经明确剔除关于精神障碍中同性恋的条款 。

【国际不再恐同日:这种原本不是病的“病”,至今依然还在被矫正】可惜 , 即便到了2022年 , 同性恋是疾病的误解依然存在 , 依然根深蒂固 。

对于精神障碍 , 世界卫生组织就是这样定义的----

“在大多数情况下与痛苦和干扰个人功能有关的一组临床可识别的症状或行为 。 ”

这也就意味着 , 是否被认为为精神障碍 , 就需要满足3个条件 , 一是具有可识别的症状或者行为;二是对个人功能产生干扰;三是给发病者带来痛苦的感受 。

很显然 , 同性恋并不符合 。

要知道 , 性取向本身是个人的认知感受 , 不同的性取向并不会对个人的功能造成损害 。

无论是同性恋 , 还是异性恋都能同样享受到丰富的情感体验 , 同样也有完善的认知功能以及语言表达能力 。

也正因如此 , 2014年 , 世卫组织精神卫生、药物滥用和生殖健康与研究部门性障碍分类和性健康工作组也作出了定义---

“没有任何证据能够表明 , 不同性别认同、性取向的人群需要特殊的精神医学干预 。 ”

因此 , 你的与众不同 , 并不能代表你生病了 , 更不能遭受歧视以及污名化 。

玫瑰少年事件 , 让我们看到一位母亲的20年抗争

2000年 , 15岁台湾少年叶永志因自己行为举止过于女性化 , 多年来一直遭受校园暴力 , 但校方却一直消极处理 。

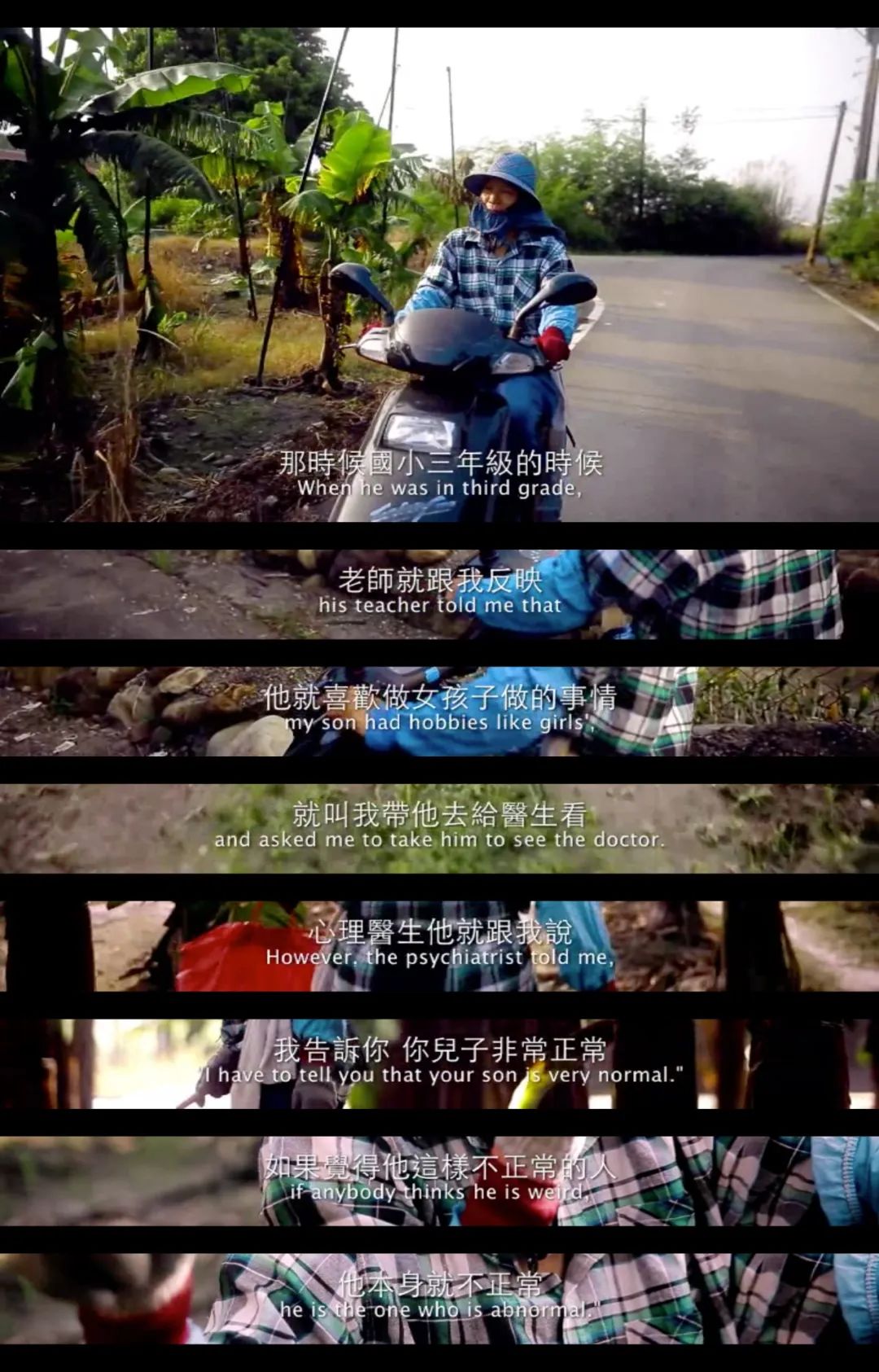

甚至有老师还反映叫来家长带孩子去看心理医生 , 结果医生一番检查后 , 郑重告诉她:

“你的孩子非常正常 , 觉得他不正常的 , 反而才需要看医生的 。 ”

因此 , 叶妈妈一直以来都决定尊重儿子的喜好 , 让他按照自己的意愿去成长 。

遗憾的是 , 正因这种“不同” , 叶永志在学校遭受欺辱 , 班上的男生都会去捉弄他 , 嘲笑他 , 每天让他生活在痛苦与恐惧之中 。

但学校并不当回事 , 相反还将过错怪罪到叶永志头上 , 最终在某一日上厕所时 , 叶永志死于性别刻板印象所带来的暴力与霸凌 。

杀死叶永志 , 不仅仅是一场意外 , 而是同学霸凌 , 老师的冷漠、学校的不作为以及法律上的不公 。

多年以来 , 叶永志妈妈一次次站上法庭 , 一次次揭开伤疤 , 就为了能够给孩子讨回一个公道 , 随着媒体的报道 , 越来越多人也站到这位母亲这边 。