文章图片

摩诃菩提寺

中国在唐代以前,虽然有从甘蔗制糖的事例,但那样制成的糖,是通过曝晒,而不是熬制 。中国方面知道熬制砂糖,是在唐代初年 。《新唐书·西域传》“摩揭陀国”一节讲:

贞观二十一年,始遣使者自通于天子,献波罗树,树类白杨 。太宗遣使取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,拃沈如其剂,色味愈西域远甚 。

这就是说,唐太宗派人到印度的摩揭陀国,专门学习熬制砂糖的技术 。派去的人回到中国,用扬州出产的甘蔗,熬制出来的糖,品质比印度的还要好 。中国从此有了砂糖 。

文章图片

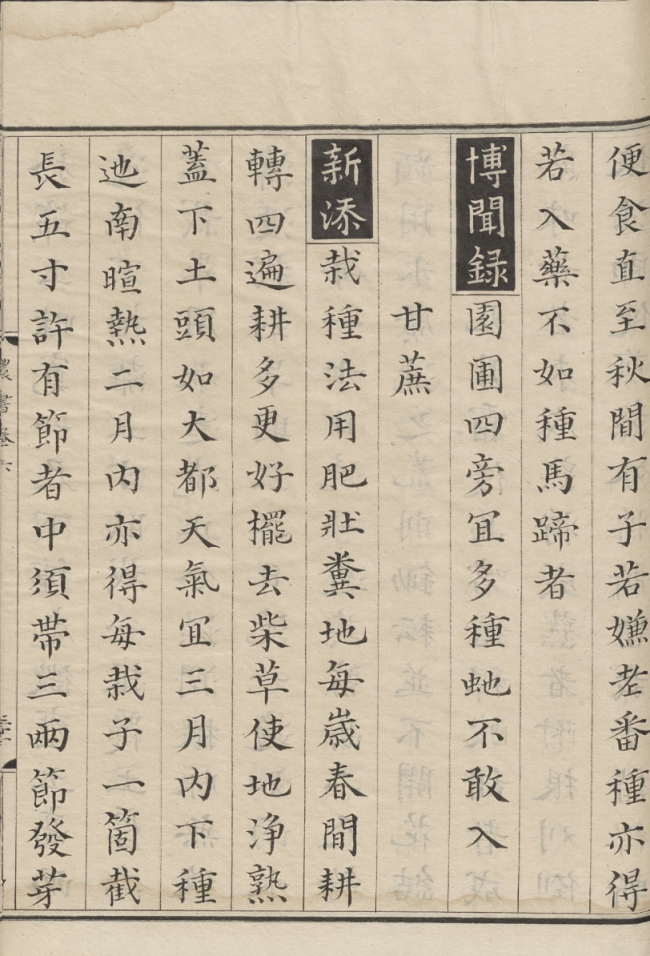

《农桑辑要》中记载甘蔗司农司 编,元延祐时期刊大字本现藏于德国柏林国立图书馆

这件事显然与玄奘有关 。与玄奘同时代的僧人道宣在他撰写的《续高僧传》卷四的《玄奘传》中讲,“奘在印度,声畅五天,称述支那人物为盛 。戒日大王并菩提寺僧,思闻此国,为日久矣,但无信使,未可依凭” 。戒日大王是玄奘访印时印度最有势力的国王,也曾自称为“摩揭陀王” 。玄奘见到戒日王后,“戒日及僧各遣中使赍诸经宝,远献东夏 。是则天竺信命,自奘而通” 。戒日王的使节到达长安,最早一次,实际不是在贞观二十一年,而是在贞观十五年(641),这在《新唐书》《旧唐书》以及《册府元龟》中其他多处地方都有明确的记载 。使节回国,唐太宗也随之派人出使印度,然后戒日王再次派出使节到中国,其后中印之间外交使节相互往来,不绝于路 。于是也就有了道宣接下来讲的情况:

【大唐西域记|听玄奘讲述桃与梨的故事,古代物产与技术的交流】使既西返,又敕王玄策等二十余人,随往大夏,并赠绫帛千有余段,王及僧等数各有差 。并就菩提寺僧召石蜜匠,乃遣匠二人、僧八人,俱到东夏 。寻敕往越州,就甘蔗造之,皆得成就 。

菩提寺建在释迦牟尼成道之处,这里自古以来就是佛教的圣地,正是在古代印度摩揭陀国的境内 。王玄策是唐初出使印度最有名的一位使节,从太宗到高宗时代,先后数次到过印度 。道宣讲的,与《新唐书》讲的,大致是一回事 。不过道宣讲得更详细一些 。事情发生在贞观二十一年,即公元647年,也就是玄奘回到中国后的第三年 。依照这一段记载,印度方面还派了专门熬糖的工匠到中国来,工匠和僧人到了越州(唐代在今浙江绍兴及周边一带),用越州的甘蔗,也熬制出了很好的砂糖 。

文章图片

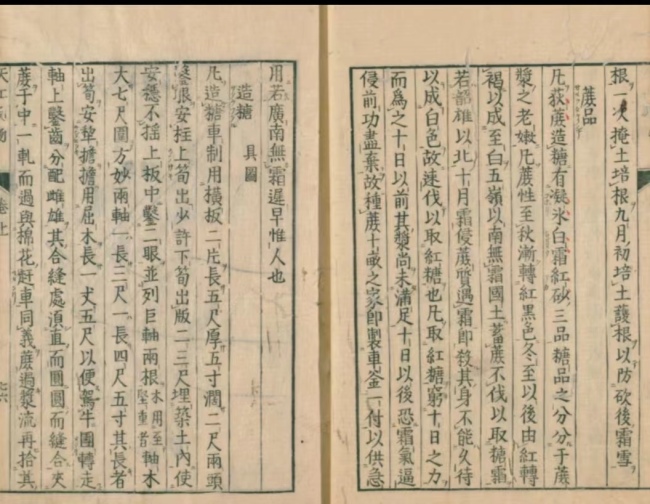

《天工开物》上卷中记载了制糖的方法宋应星 著,明和8年管生堂刊本

所有这些记载都说明,中国熬糖的技术最早来自印度,这一点不需要怀疑 。但是,在最早出现熬糖技术的印度,怎么反而会把糖称作 Cīnī,把糖与中国联系在一起呢?这又是一个既有趣、但并不容易回答的问题 。这个问题,很早就引起了北京大学季羡林先生的注意 。

季先生经过长时间的研究,得出一个结论:“印度的白砂糖,至少是在某一个地区和某一个时代,是从中国输入的,产品和炼制术可能都包括在内 。”因此,在中世纪以后的印度,人们就用Cīnī这个词来称呼白砂糖(参考《Cīnī问题——中印文化交流的一个例证》《再谈Cīnī问题》《季羡林文集》第十卷) 。不仅如此,从讨论Cīnī这个词出发,季羡林先生前后花了二十多年的工夫,从古今中外大量的文献中搜寻了无数的资料,爬罗剔抉,考证分析,最后撰写成一部书,书名就称作《糖史》,其后再版,为了表达更准确,改称为《蔗糖史》 。

文章图片

季羡林

季先生的研究,从考察甘蔗的种植开始,详细地讨论了熬制砂糖的技术怎么从印度开始,又怎么传到印度以外的国家,其中包括中国,技术流传一千多年,这个过程中制糖的技术在中国和埃及怎样进一步得到提高 。书中内容,涉及与糖相关的许多问题,也涉及世界上很多地区和国家 。印度的白砂糖为什么会叫作Cīnī,是问题的起点,但最后只是季先生研究成果的一部分 。全书约八十万字,几乎可以说是一部完整的关于糖的文化交流史,也可以说包括半部制糖的技术史 。这中间的细节很多,如果要做全面的了解,可以读季先生的书 。

一些似乎很平常的物产,一些不大的物品,名字都与中国相关,其间反映出的,是历史上中印文化交流的某一些看似细微、实则重要的情节 。它们说明,古代文明与文化之间的交流,不仅包括有精神面的内容,也有物质方面的很多东西 。玄奘《大唐西域记》中讲到的桃和梨的故事,只是这方面的许多例证之一 。

推荐阅读

- 西游记|《西游记》里的妖怪抓到唐僧后,为什么不赶紧吃掉,而一定要洗干净蒸着吃?

- 战地记者|他是永远25岁的战地记者“小方”

- 侯仁之|确定北京建都时间,力保莲花池,每一个北京人都不应该忘记他

- 北京|1898年,一个德国记者眼中的北京商业街

- 倚天屠龙记赵敏原型 竟然嫁给朱元璋次子?

- 汉朝时期的西域国 最小的国家只有27户194口人

- 蠢笨如猪的安禄山为何能成为大唐军界第一人?

- 西游记中唐僧和孙悟空第一次矛盾竟是因为她!

- 小说《西游记》中最美的女儿国国王 红颜似水

- 大唐最悲壮的战争 睢阳之战6000人对抗13万