【小行星与地球的最小距离达到什么程度,才不会被吸引撞向地球?】

文章图片

文章图片

文章图片

据有关机构的研究表明 , 每年降落到地球上的陨石总量可以达到几十到几百万吨 , 也就是说每天都有近1万吨的陨石砸到地面 , 这里还不包括那些在大气层中完全“燃烧”的、以及被月球正面阻挡的数量 。 以美国NASA为代表的一些国际空间研究组织 , 时不时会发出太空预警 , 其目标就是针对那些运行轨道非常靠近地球的小行星的运行轨迹进行重点监测 , 然而从目前的科技水平来看 , 我们能够做的也仅仅是捕捉到其中一小部分小行星的运行轨迹数据 , 其它的则无能为力 , 根本做不到深空拦截或者引导偏离 。 有的小伙伴们不禁要问了 , 小行星与地球的距离最小是多少 , 才不会被吸引降落到地球呢?

我们首先来看一下这些小行星的来源 。 根据科学家们的监测 , 降落到地球上的小行星 , 绝大多数来源于两大区域 , 一是木星和火星之间的小行星带 , 二是海王星轨道外侧的柯伊伯带 , 据初步预测 , 小行星带中的小行星数量至少在50万颗以上 , 而柯伊伯带中的小行星数量多达几百万颗 。 通常情况下 , 这些小行星都“比较听话” , 在既有空间轨道范围内围绕着太阳公转 , 再加上小行星与小行星之间的平均距离也太过于遥远 , 它们与太阳系其它行星之间都相安无事 。

然而 , 由于宇宙中所有的天体都处于相对运动的状态 , 这些小行星与大质量行星的距离时刻会发生着变化 , 另外 , 即使小行星与太阳相隔甚远 , 但由于公转轨道并非标准的正圆形 , 在处于不同位置时 , 其距离太阳的距离会有所差别 , 其运动速度也不尽相同 , 这样就造成了小行星之间的距离以及公转速度也时刻发生着变化 , 因此使得小行星之间不可避免地发生相互碰撞 , 结果要么小行星碎裂 , 要么偏离原有的轨道 。 在这样的情况下 , 小行星带和柯伊伯带的小行星是非常不稳定的 , 总会有一定的几率逃离原有的轨道 , 以一定的速度向着四面八方散开来 。

我们都知道第一宇宙速度和第二宇宙速度的概念 , 分别达到这两个速度之后 , 物体围绕一个星体运动 , 就可以相应地分别实现围绕运行和逃脱引力束缚 , 因此这两个速度又分别被称为环绕速度和逃逸速度 。 对于环绕星体运行的物体来说 , 其受到星体的万有引力 , 正好充当了物体环绕运行的向心力 , 那么根据万有引力公式和向心力公式 , 我们可以推导出环绕速度V=(G*M/r)^(1/2) , 从该公式可以看出 , 只要保障物体在沿着公转轨道运行的切线方向上的速度 , 大于等于这个环绕速度 , 即可实现围绕这个星体运行 , 而与物体本身的质量无关 。 我们在地球上发射人造卫星 , 其实就是利用了这一原理 , 只要确定了想要达到的卫星轨道高度 , 然后利用相应级数的火箭 , 使卫星沿着轨道切线方向的速度达到这个最低的环绕速度即可 , 卫星就不会因引力吸引而掉下来 。

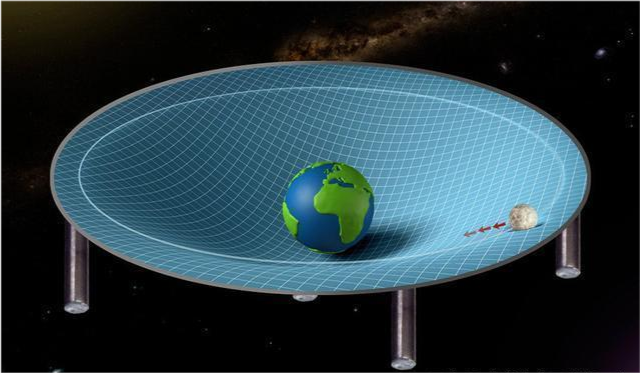

我们也可以通过广义相对论来解释这种环绕现象 。 爱因斯坦广义相对论认为 , 但凡有质量的物体 , 就会对周围的时空产生弯曲 , 而其它物体则会在这种弯曲时空内沿着测地线运行 , 即两点之间的最短路径 。 当物体达到切线方向的环绕速度以后 , 其在切线方向上行进的距离 , 正好与时空弯曲所带来的“漩涡效应”相抵消 , 从而使得物体与星体之间的距离保持不变 , 所以在引力作用下形成的测地线的方向很重要 , 它是决定着物体最终运行形态的决定性因素 。

因此 , 我们回过头来看小行星运行到近地轨道的情形 , 当小行星的运动方向即测地线的目标指向地球时 , 不论其速度大小为何 , 其最终的命运只能是坠向地球 。 如果其运行方向没有直接指向地球 , 而是从地球近地轨道的某一高度切过 , 则决定其最终命运的就是它的速度 , 也就是说测地线的角度在一定的范围之内 , 其切向速度介于这个高度之下的第一和第二宇宙速度之间 , 则这颗小行星就会环绕着地球运行 , 大于第二宇宙速度 , 则会在引力作用下发生方向偏移 , 从而从地球外侧掠过 。 如果小行星进入的角度太大、或者小行星的运行速度过小 , 则都会最终进入地球的大气层 。 所以 , 小行星与地球之间不存在着最小的安全距离 , 决定其能否坠入地球的因素有两个 , 第一是其行进的方向 , 第二是其运行的速度 。

推荐阅读

- 夜空中的神秘光锥,发现已有300多年,却依然是个谜

- 月球上有200多吨垃圾,都是宇航员留下的?为何离开的时候不带走

- 马斯克喜欢探索宇宙,名下公司深耕太空领域,如今或成行业龙头

- 土星最初的样子并不是这样的!

- 从太阳发出的光线,到底可以照射到多远?

- 听说又到了白蚁肆虐的季节了?

- 一个比原子大1000倍的原初黑洞,如果穿过人体,会发生什么?

- 人的眼睛最远能够看到多远的星体?

- 40万吨氢弹在太空核爆会怎样?