文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

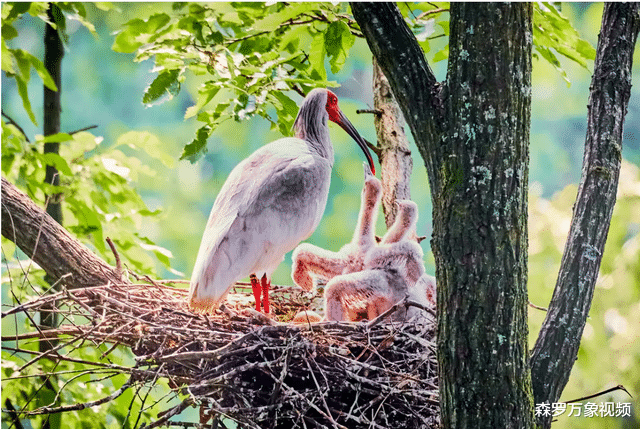

【曾经仅存7只!打死一只判刑十年,中国如何将其繁殖到7000余只?】

文章图片

综述作为一种珍稀动物 , 朱鹮受到国家的保护 。 但由于各种主客观因素的影响 , 朱鹮曾一度消失在公众的视野 。

就在大家濒临绝望之际 , 有人却果敢站了出来 , 在坚持不懈地努力中 , 找到了境内现存屈指可数的朱鹮 。

动物保护人员也看到了光明和希望 , 为了将朱鹮的饲养落实到位 , 他们不惜付出时间和心血 , 朱鹮的繁育最终迎来了新的春天 , 7000余只的数量堪比强心剂 , 壮大了动物育种的队伍 。

朱鹮的困境在20世纪以前 , 朱鹮的足迹曾遍及中国、俄罗斯、日本以及朝鲜半岛 。 日本特地把朱鹮奉为国鸟 , 它仙气飘飘的外表征服了整个皇室 , 倩影就此落在了和服的缀饰上 , 以锦绣的方式融入了文化的一方水土 。

令人痛惜的是 , 自迈入到20世纪之后 , 朱鹮的境遇急转直下 , 栖息领地一而再再而三地缩小 , 种群的数量也是有减无增 , 再加上其活动半径屡遭打扰 , 季节性觅食出现了困难 , 人类作为最大的天敌 , 威胁着它们的性命 。

20世纪80年代 , 日本的朱鹮数量急剧锐减 , 最后硕果仅存的只有5只 。

面对错综复杂的环境 , 日本政府不得不采取对策 , 将它们全部纳入到人工饲养氛围中进行抚育 。 2003年 , 噩耗消息传来 , 最后一只朱鹮也未能得以挽留 , 朱鹮在日本彻底消失匿迹了 。

20世纪60年代 , 中国的朱鹮也同样早已不知去向 , 更无法展开只数调查的摸底行动 。

当时大多数人都以为朱鹮惨遭灭绝 , 可是 , 来自中科院动物研究所的刘荫增 , 却始终不相信这个所谓的“事实” , 他坚持走上一条人迹罕至的寻朱之旅 。

皇天不负苦心人 , 朱鹮难得一见的身影出现在陕西南部的洋县 。 就在人们欢呼雀跃之际 , 朱鹮在陕西的实际数量最终确定只有7只 , 这7只代表了全国范围的总额 。

数目过于稀少的朱鹮 , 引起了政府部门的高度关注 , 陕西7只野生朱鹮一时间成了重点的保护对象 。

大量的人类活动 , 尤其是打农药的行为 , 伤害到了朱鹮的饮食和繁育 , 河塘滩涂里鱼蛙多受污染 , 农药在朱鹮肚子里穿肠而过 , 极大破坏了朱鹮的生养能力 。

雪上加霜的是 , 在经济利益的驱使之下 , 大片林木被砍伐毁损 , 朱鹮找不到合适的地方筑巢 , 数量自然而然大幅下降 。

朱鹮的命运转折陕西省朱鹮保护观察站的建立 , 使这一情况得到了缓解 , 朱鹮正式登榜于国家一级保护名单 , 风险调至极危这一最高级别 。

开展人工繁育需要相应的条件和经验 , 不可贸然行之 , 于是 , 保护和观察这两个环节的重要性 , 就被凸显了出来 。

捕捉和记录朱鹮的生活习性 , 务必24小时不间断 , 保证人员在此期间的轮值 , 有利于信息的精细化和精确化 。

所记录的具体项目有很多 , 比如孵化翻卵的次数 , 投喂食物的克数 , 投喂次数的间隔 , 周遭温度的变化等 。

直到20世纪90年代 , 建立野生朱鹮人工繁育种群站的时机业已成熟 , 观察区也升级为国家自然保护区 , 并推出了一系列的保护政策 。

在种群数量稀少的情形下 , 近亲繁殖的做法无异于火中取栗 。 幼鸟难以抵御疾病的侵袭 , 又受制于变化多端的气候条件 , 为了保护来之不易的成绩 , 国家林业局将工作重心放在了自然保护区的建设之中 。

为了给朱鹮搭建一个安稳舒适的家园 , 工作人员两手都要抓 , 两手都要硬 。 一手打造人工湿地 , 一手维护天然湿地 , 不断丰富和补充食物的来源 。

推荐阅读

- 太给力了!陕西一男子将猥亵女儿者打至轻伤二级,检方不起诉

- 《天鹅挽歌》:造个克隆人来爱你

- 陕西“黑老大”蔡国强覆灭记

- 2016年,越南女孩嫁陕西老光棍,婚后从不出门,引起警方怀疑

- 陕西西安:女房东扣押金,男租客展开报复:我有一万种办法要回押金

- 陕西西安:60后男子被依法复核死刑!曾在碑林区当街持刀捅杀前同事