文章图片

文章图片

文章图片

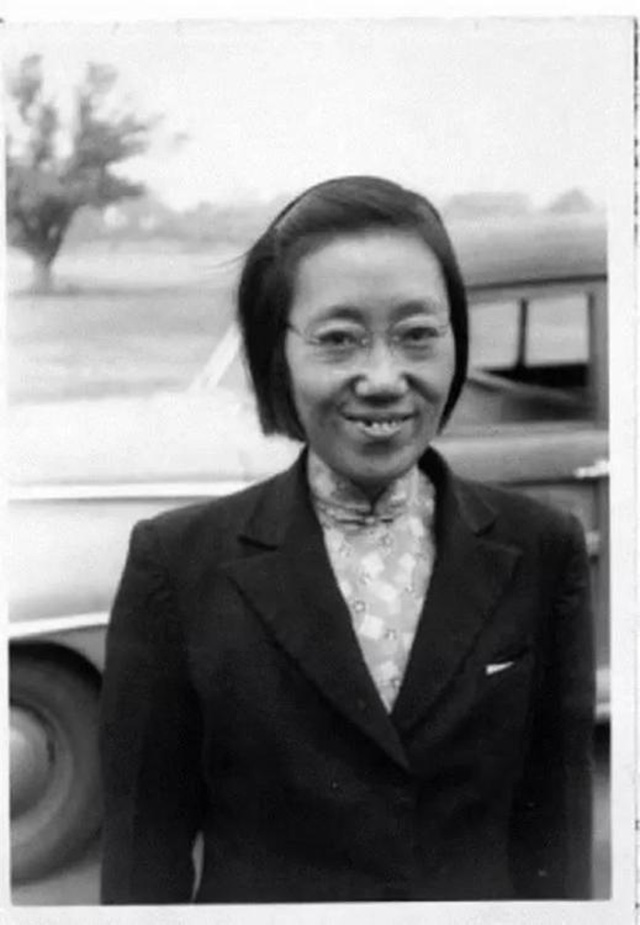

王承书为了事业隐身了三十年 , 很多人没有听说过她的名字 , 但是对于邓稼先 , 钱学森的名字已经非常熟悉了 , 王承书就是两弹一星的重要成员之一 。

早年经历王承书学习的是物理学 , 并且在美国攻下了博士的学位 。 在当时的时代背景下 , 一个女子做到这一点必定有着惊人的毅力 。

但是小时候的王承书体弱多病 , 甚至因为身体的原因 , 休学了一年 。 就是这样的她 , 确选择了物理学 , 并且在物理系中 , 王承书是唯一的女性 。 在那个被封建思想包围的年代 , 男性和女性的地位有很大的差别 , 大部分女性是不能读书的 。 即便读了书 , 也会遭人诟病 。

或许是王承书自幼受到的教育良好 , 所以选择注定与别的女子不同 。 王承书出自书香门第 , 家人给了她优越的生活环境和学习氛围 。 先天的条件 , 让王承书早就摆脱了女子不能读书的落后观念 。 而在出国留学后 , 西方教育观念的熏陶下 , 王承书认为女子不应该只有婚姻 , 在家当家庭主妇 , 她也应该拥有自己的事业 。

身体不好的她 , 内心却拥有着一股坚韧的 , 不服输的力量 。 在少年时期 , 王承书一直以居里夫人为榜样 , 这也许也是王承书选择科学 , 学习物理学的原因之一 。

上学期间 , 王承书沉醉于物理学的研究 , 不断的刻苦钻研 , 经过自己不懈的努力 , 在燕大上学期间 , 她获得了金钥匙奖 。

燕大先进的教育 , 严谨的教学风范对王承书产生了深刻的影响 , 王承书更加坚定了勇敢追求科学 , 为科学献身的信仰 。 1936年还拿到了硕士学位 。 也就是这个时候 , 遇到了她的丈夫—张义裕 。 张义裕也从事于物理学 , 并且是高能实验物理的开创人之一 。 这对夫妻在将来为中国的发展做出了巨大的贡献 。

可以说 , 王承书的学习经历几乎是一帆风顺的 。 直到战争的爆发 , 她被迫离开北京 , 经常辗转各个地方 。 对于物理学的研究 , 虽然没有停止 , 但进度却受到了影响 。

王承书决定去留学 , 到密歇根大学攻读博士学位 。 很幸运 , 她被当时世界的权威乌伦贝克教授所看中 。 同时 , 王承书也没有让教授失望 , 在实验研究期间表现出了惊人的潜力 。

王承书在美国十年 , 研究了十年 , 成就在美国十分轰动 , 她就像一颗闪耀的星星冉冉的升起 。 直到一封家信的传来 , 王承书毅然决定了回国 。 考虑刚刚建立的新中国科研资料匮乏 , 就将书籍辗转运回了祖国 。

回国的路是艰难的 , 前方是种种阻挠 , 在和丈夫经历了FBI的调查后 , 他们终于回到了家园—中国 。

王承书曾经说过:“不能等着人家把中国建设好了再回来 。 我要参加创造条件 , 铺平道路的行列 。 ”

归国成就当时王承书已经人到中年 , 体力和精力变得有限 。 却依然答应了去热核聚变研究室工作 , 就因为国家需要她 。 即便这个领域是没有接触过的 。

张文裕

无论何时 , 王承书都践行着燕大严谨的风范 。 为了研究与学习热核聚变 , 王承书坐火车横跨了欧亚大陆 , 归途时 , 也丝毫不敢松懈 。 她将资料在火车上全部都翻译成了中文 。 一切都有条不紊的进行着 。

道路是曲折的 , 本来研究进行的很好 , 却出现了一个意外 。 苏联的专家突然离开了 , 研究的资料是王承书从苏联带回来的 。 苏联的撤离打了研究人员一个措手不及 。 当时研发的就是原子弹 。

有人找到了王承书 , 希望她能隐姓埋名进行高浓索铀的研究 。 这样艰难的任务 , 王承书只说:“让我干 , 我就干 。 ”王承书对于祖国的贡献无疑是巨大的 , 为了科学事业 , 选择了离开丈夫和孩子 , 独自与数据相伴 。

这条道路是艰巨的 , 但前途是光明的 。 王承书提出了多个元素分离理论 , 最终实验成功 。 在1964年 , 中国第一颗原子弹爆炸成功 。

原子弹的成功并没有让她停歇科研事业的脚步 , 反而越干越起劲 , 之后 , 甚至再次的隐姓埋名 , 从大众的目光里消失 , 转身又投入到了自己的事业当中 。 这一走 , 就是三十年 。

推荐阅读

- 火星真的发生过核战争?科学家拿出一个证据,答案很明了

- 地球或非永恒的栖息地?科学家:地球大气将发生颠覆性转变

- 中国天眼最新发现!科学家:非比寻常,从未有过,可能存在外星生命

- ?遏制念珠菌: 阻止真菌感染的细胞

- 霍金生前曾说过:秦始皇还活着,众人听后哈哈一笑,并为当真

- 老鼠为什么不怕猫了?科学家:可能是这个器官退化造成的

- 老美有技术有钱,为什么不造空间站?

- 新疆再现已灭绝30年生物,地球自我修复?科学家:比熊猫更珍贵

- 细胞放大5000倍之后,人们醒悟,这句话或许是正确的!