【贵州|苗家聚落:山居水寨中的吊脚楼】

苗族是一个古老的民族 , 广泛分布在我国贵州、湖南、云南、重庆、广西、湖北等地 。 由于分布范围广 , 不同地区苗寨聚落中的风物习俗有着鲜明的特色 , 但以人居环境中的建筑载体为视角 , 苗族传统民居呈现出众多共性特征 , 形成了浓郁的苗家风情 。

亚热带气候下的生境人居

我国南方的苗族聚居地区 , 属于亚热带季风气候 , 温湿同季、雨水充盈 。 适宜的山水生境孕育了苗族悠长的稻作农耕文明 , 构成了以水稻、耕牛、林木为核心的精神文化体系 。

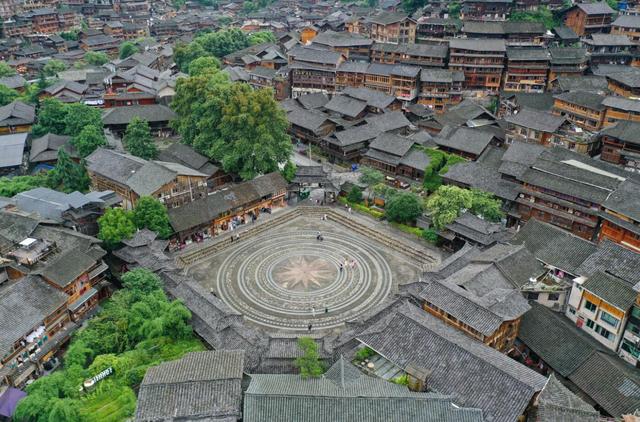

苗族聚落十分重视与自然生境的和谐统一 。 村寨通常选址在依山面水之地 , 或山坡腰地之间 , 临水源、近耕地 , 并且依据自然资源的分布 , 灵活布局村落的规模 。 贵州黔东南苗族侗族自治州雷山县的西江千户苗寨 , 漫山的吊脚楼依地势层叠起伏、相连成片 , 蔚为壮观 。 湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县的苗家村寨 , 则形成了依水而居的水寨 。 除了村寨内的民居建筑 , 苗族群众在所居的山林环境中还营造出铜鼓场、歌垣台、神树台等满足精神文化生活需要和民俗仪式活动的自然场域 , 形成了吹芦笙、击铜鼓、赛龙舟等丰富多彩的民俗活动 。

苗族传统民居多为干栏式木构建筑 , 巧于地势之利 , 形成半山吊脚楼、滨水吊脚楼 , 或全干栏楼居 。 架空的柱基层、开敞的围护表皮、轻盈的凭栏、参差的屋檐 , 这些建筑特色生动地反映了亚热带气候的湿润特征和水田稻作、耕畜蓄养等生产方式的需求 。

6月12日 , 游客在西江千户苗寨景区游玩 。 (图片来自中新社)

苗家吊脚楼的平面布局为“前室后堂” , 以三开间居多 , 其余各房间围绕堂屋布置 。 空间使用功能的分布因借地势 , 按照垂直高差分为三层 。 架空的底层为苗家的生产空间 , 多用于牲畜饲养、柴草存放 , 或是碓米的场所 。 底部柱间可连通、可隔断 , 依据生产活动需求开敞或封闭 , 如有需求可增设晒台 。 二层的木板层为苗家人的主要居住层 , 由堂屋、厢房、火塘间、退堂、厨房等组成 。 堂屋为一个家庭的中心 , 供奉先祖 , 装饰考究 。 退堂与凹廊处于视野最佳位置 , 为半户外的开敞空间 , 设有凭栏美人靠 , 风情无限 。 火塘是苗家日常生活起居的中心 。 居住层之上的三层是储藏中心 , 也是谷物粮食的风干之所 。 吊脚楼三层分区清晰合理 , 将农家的生产与生活安排得井然有序 。

苗汉建筑文化交融

在层轩曲栏的苗家吊脚楼群落中 , 纤巧多姿的美人靠是其中标志性的视觉符号 。 美人靠一般设在吊脚楼二楼正中堂屋外侧宽敞明亮的悬空走廊上 , 凭栏曲线优美 , 木板装饰精巧 。 苗家姑娘们在此飞针走线、挑花刺绣 , 将其变为苗族服饰的“生产作坊” 。 在苗家婚嫁传统习俗中 , 美人靠也是新娘迎来送往的必经之地 。 丰收时节 , 金黄的玉米、火红的辣椒、飘香的稻穗 , 成串悬挂于美人靠周边的栏杆上 , 点缀出苗族人民欢庆丰收的盛景 。

一直以来 , 苗族与各民族共生共存 , 在长期的交往交流交融进程中 , 苗族民居受汉文化影响较大 。 如苗族在建筑选址中就吸纳了汉族的“藏风闭气”“明堂”等风水理念 , 讲究山脉走向、溪河流向和建筑朝向 。 在贵州黔东南州施秉县龙塘村 , 出现了苗汉建筑高度融合的景观:苗寨中的建筑外观多为青砖白墙 , 飞檐翘角 , 如同江南汉族村落;大门横匾书有“树德”等典型儒家文化符号;民居中还有充分体现汉族建筑风格的天井庭院、墙壁彩绘、木窗雕花等 , 而砖墙上的木楼又是吊脚柱支撑 , 内部穿斗架构 , 隔板、楼板也是苗家干栏木构工艺 , 楼廊上的美人靠更是典型苗族吊脚楼退堂的建筑特色 , 充分彰显了苗汉建筑文化的水乳交融 。

苗族民居建筑文化植根于其所栖息的苗岭山林 , 表现出苗族群众万物有灵的原始宇宙观、与自然共生共荣的生态观 , 寄托了苗族人民的审美情趣和艺术追求 。 同时 , 汉族文化在苗族民居建筑中的映射 , 亦是苗汉文化相互吸纳、融合和衍变的重要体现 , 内化为苗族建筑的文化要素 , 进一步彰显中华建筑文化的魅力 。 (完)