文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

1920年代 , 各国的理论物理学家都在不遗余力地建立一个数学上合理、有物理学意义的体系 , 以此来认识这些事物的微观特性 。 一个理论物理的崭新时代逐渐拉开大幕!【1929年的诺贝尔物理学奖——物质波理论!德布罗意:物质都是波?】

尼尔斯·亨利克·戴维·玻尔作为1922年的诺贝尔物理学奖获得者 , 带领母校哥本哈根大学 , 通过引入量子化条件 , 提出了玻尔模型来解释氢原子光谱;并从炽热的氢原子发出的光的性质得到了很好的解释 。

不过 , 后人认为:它与1920年以前的工作一样 , 只是上个世纪的老旧观念与新量子概念的临时拼凑而已 , 并不是一个关于物理的完整认知体系 。 与牛顿定律这种清晰、完整的逻辑体系相比 , 这些发展起来的量子理论还处在一片混沌的状态 。

1923年 , 一位法国青年贵族:德布罗意为这场量子辩论增加了自己的内容——物质波理论 。 凭借着创立物质波理论 , 他因此获得了1929年的诺贝尔物理学奖 。

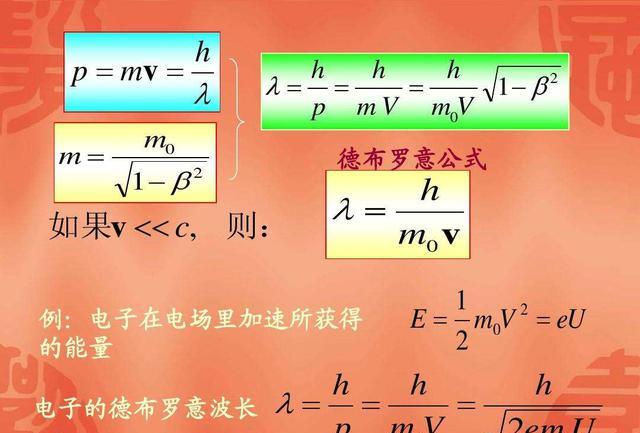

在狭义相对论的逻辑启发下 , 德布罗意提出:波粒二象性不仅适用于光 , 也适用于物质 。 他认为:爱因斯坦的E=mc2联结了质量、能量 , 普朗克和爱因斯坦又把能量与波的频率联系起来 , 那么这两点的结合意味着物质也该具有波一样的形态 。

因此 , 顺着这种思路仔细思考 , 德布罗意在博士论文中写道:既然量子理论说明波动的光可以用粒子来描述 , 那么我们认为是粒子的电子 , 也应该可以使用同样的波来描述 。

他的博士论文获得了答辩委员会的高度评价 , 不少科学家都认为德布罗意很有独创精神 , 但是大部分人认为他的想法过于奇特(小编认为 , 可能是领先于当时的时代);因此 , 大部分科学家并没有认真对待 。

有人问他:有没有办法验证自己的观念?德布罗意回答:“通过电子在晶体上的衍射实验 , 就有可能观察到这种假定的波动的效应 。 ”于是 , 物理学家道威利尔便试图用阴极射线管做实验验证 , 但是受限于电子的速度不够 , 没有成功便放弃了 。

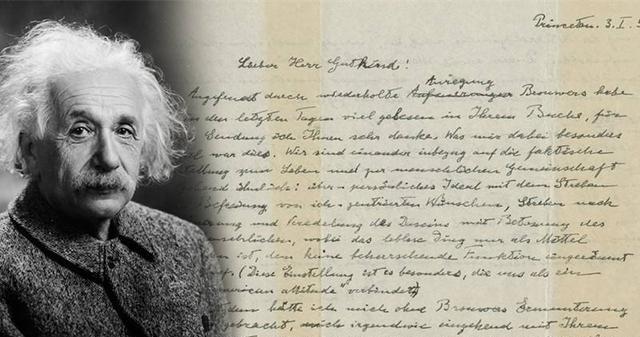

当时 , 论文发表后并没有多大的反应 。 不过 , 朗之万将德布罗意的论文寄给了爱因斯坦 , 爱因斯坦看后非常兴奋 。 他没有想到:自己创立的——有关光的波粒二象性观念 , 在德布罗意手中经过了如此的壮大发展:从最基础的理论 , 竟然扩展到了运动粒子 。

恰巧 , 爱因斯坦正在写有关量子统计的论文 , 就加了一段介绍德布罗意的研究内容 。 论文写到:“一个物质粒子、物质粒子系可以怎样用一个波场相对应 , 德布罗意先生已经在一篇很值得注意的论文中指出了 。 ”这样 , 德布罗意的论文立刻获得大家的关注 。

爱因斯坦很赞同德布罗意的思想 , 并认为那是相对论和光子思想的自然结果 。 不过 , 科学就是科学 , 理论基础永远离不开实验的检验 。 1926年 , 戴维逊和革末便开始着手进行实验验证 , 检验理论是否准确 。

1926年 , 美国贝尔电话公司的两位物理学家戴维逊、革末开始研究电子束如何从镍反射回来 。 恰巧 , 镍晶体在双缝实验中 , 起到了实验仪器——双缝的作用 。 在现代的科学家看来:这就是一场双缝干涉实验 , 只不过用电子束代替了光束罢了 。

戴维逊、革末让电子通过双缝打在磷光屏上 , 屏幕闪烁的亮点记下电子的位置(这也就是在电视机内部所发生的) 。 不过 , 两个人发现了令人惊奇的事情:出现了和双缝干涉实验一样的结果 。

因此 , 实验也证明电子表现出干涉现象——这正是波的标志 。 屏幕上的黑点是电子消失的图案 , 如同水波的波峰、波谷相遇互相抵消 。 二人即便把电子束减弱 , 电子仍然会形成明暗相间的条带 。

每一个电子都像光子那样 , 以某种方式相互“干涉” 。 说它们互相干涉 , 是因为它们在一定时间内重新形成了与波相联系的干涉图样 。 因此 , 科学家得到了结论:电子除了大家熟悉的粒子形态之外 , 还被赋予了波的特征 。

推荐阅读

- 中科院老科学家蜗居13平老破小,难道国家就这样对待人才吗?

- 地底人类真的存在?NASA曾收到地下神秘电码破解后不敢回复

- 韦伯望远镜新照片?法国著名科学家拿香肠照冒充 玩笑开大了

- 你认为世界是真实的吗?

- 上帝真的不会掷骰子?爱因斯坦与量子力学的矛盾点究竟在哪里呢?

- 会被鸟吃的猴子?世界上最小的猴子即将灭绝

- 地球上空出现奇怪景象,被国际空间站拍下,科学家也解释不清

- 美发明死而复生技术,人类有望永生?哈佛科学家:这是在犯罪!

- 世界首例!人工小鼠“胚胎”的生长不需要子宫、精子或卵子