诸葛亮儿子临死前,为何后悔没有除掉姜维?两人有何矛盾?

很多人都说“虎父无犬子”,但大部分时候这句话只是客套的场面话,一代英才诸葛亮的儿子诸葛瞻就是一个失败的案例 。他不仅难堪大任,甚至可以说蜀汉的灭亡与他有直接的关系 。

文章插图

公元227年,已经46岁的诸葛亮迎来了自己唯一的亲生儿子诸葛瞻 。在父亲巨大光环的庇护下,诸葛瞻的生活非常优越,各种最优质的教育、医疗资源根本不用争取,因此接受了良好诸葛瞻在童年的时候便显得十分聪慧 。

诸葛亮看到儿子幼年聪慧早熟,非常担心其成年之后不能有所作为,所以在临终时写下了《诫子书》劝告诸葛瞻;“静以修身,俭以养德 。非澹泊无以明志,非宁静无以致远 。”

文章插图

由于诸葛亮对蜀汉的贡献过于辉煌,因此作为蜀汉“最强官二代的”诸葛瞻根本不能淡泊明志 。17岁时便娶了公主为妻,并且担任侍中这样的显赫职位 。

除了蜀汉朝廷的照顾之外,蜀汉百姓也因为怀念诸葛亮,对诸葛瞻格外吹捧 。每当蜀汉朝廷出台一项利国利民的政策时,百姓们都会奔走相告,说这是武乡侯所提倡的,诸葛瞻也因此名声远扬 。

在这种毫无根据的吹捧之中,诸葛瞻逐渐迷失自我,他丝毫不认为自己的才能名不副实,反而认为以自己的能力应该接替诸葛亮的所有工作 。但当时的姜维却抢占先机,夺取了“本应属于自己的一切”,于是诸葛瞻对姜维产生了不满 。

文章插图

或许诸葛瞻生活在和平年代,他的仕途会一路顺风的做到朝廷大员,享受普通人一辈子无法享受的荣华富贵 。但可惜的是他生活在动荡的三国时期,只有真才实学的人才能脱颖而出 。所以无论诸葛瞻如何排挤姜维,姜维都掌握很大一部分军权 。即便是姜维在侯和之战中惨败后,诸葛瞻弹劾姜维穷兵黩武,姜维也只是去了沓中屯田,拥兵北防 。

公元263年,在司马昭的策划下,钟会、邓艾、诸葛绪分三路攻蜀 。刘禅闻讯后,急忙派廖化增援姜维,姜维最终在剑阁阻挡住了钟会的进攻,逼得钟会意欲退兵 。

此时邓艾提出一条奇计——偷渡阴平,经过商议,邓艾带着本部三万兵马出发,越过700余里袅无人烟的险域之后到达江油关,江油守将马邈不战而降 。

文章插图

危机时刻,蜀汉朝廷派出了诸葛瞻统兵阻挡邓艾 。给诸葛瞻打下手的是张飞的孙子张遵、黄权的儿子黄崇、李恢的侄子李球等人 。这些官二代与久经沙场的邓艾相比天差地别,根本不懂军事作战 。

当时唯一有见解的是黄崇,他认为蜀军并不是邓艾的对手,不能硬碰硬,所以提出了占据险地固守的办法 。但诸葛瞻却非常自负,根本不予采纳 。

实际上,当时的邓艾孤军深入,粮草供应不济,如果诸葛瞻采纳黄崇的建议,命令蜀军据险固守,邓艾的粮草耗尽之后一定会不战自溃 。但很可惜,诸葛瞻过于刚愎自用,导致了蜀汉最后的希望破灭 。

文章插图

经历了几次失败后,诸葛瞻退守绵竹准备和邓艾决一死战 。决战前,诸葛瞻悲愤的说:“我内不能除黄皓,外不能制姜维,进军不能护国土,这是我的三大罪,我没有面目回去[成都] 。”最终冲入敌阵战死 。

诸葛瞻以死殉国的忠心,以及勇而无畏的血性令人动容 。但他名不副实的才能,嫉贤妒能的性格也确实是其人生的一大败笔,尤其是刚愎自用的性格导致了绵竹之战的惨败,这也成为了压倒蜀汉的最后一根稻草 。所以蜀汉的灭亡与诸葛瞻有直接的关系 。

其他网友观点论对蜀汉的忠心,诸葛瞻和姜维都无可挑剔;但是论才能,诸葛瞻与姜维相差是在太远了 。诸葛亮英明一世,但是诸葛瞻的确是一个庸才 。反而是姜维,在诸葛亮死后,一手撑起了蜀汉的半边天空 。

姜维是蜀汉后期难能可贵的人才,但是姜维一直得不到蜀汉的信任 。即便姜维忠心耿耿,即便军权在握,也从来没有进入蜀汉的权力核心 。姜维掌握的权力远远没有诸葛亮曾经的权力巨大,但是依然能够支撑蜀汉几十年,实为不易 。

文章插图

反观诸葛瞻,诸葛瞻的品行倒是非常不错的,但是诸葛瞻其他方面的才能实在不敢恭维 。诸葛亮去世的时候,诸葛瞻年仅8岁,但是后来,诸葛瞻得到后主刘禅的一手提拔,并做了刘禅的驸马,仕途一路青云直上 。

在诸葛瞻35岁的时候,就已经当上了卫将军,和董厥共掌朝政,地位在姜维之上 。刘禅在安排朝廷布局的时候,董厥和诸葛瞻在实际上是共事丞相之位,其中董厥主内,诸葛瞻主外 。在这个时候,姜维名义上是应该归诸葛瞻节制的 。

但是,姜维戎马几十年,军中大多数将帅都听从姜维号令,诸葛瞻在实际上根本管不了姜维 。而诸葛瞻在成都,姜维常驻汉中,实际上也加深了两人的隔阂 。而姜维数次北伐中原,又直接消耗了蜀汉的国力,引起朝中众臣的不满 。

文章插图

因此,诸葛瞻才会义无反顾地反对姜维,为此联络董厥一起上书刘禅,试图完全剥夺姜维的兵权 。在诸葛瞻的紧逼之下,姜维被迫率军至沓中屯田,以避灾难 。这个举动,最终却给了曹魏大将邓艾、钟会可乘之机 。

公元263年,魏将邓艾、钟会率18万大军伐蜀 。由于姜维主力远在沓中,蜀汉门户洞开,魏军得以长驱直入 。此后,虽然姜维回师拖出了钟会,但是邓艾还是偷渡了阴平,进入了绵竹 。而绵竹与成都近在咫尺,这个时候,蜀汉的灭亡已经为时不远了 。

邓艾南下以后,诸葛瞻率蜀汉精锐羽林军前往绵竹拒敌,但是很快失败,诸葛瞻壮烈殉国 。

诸葛瞻死前,后悔没有节制姜维,致使蜀汉蒙受灭顶之灾 。不过,姜维沓中屯田过失虽然巨大,但是蜀汉还没有达到非亡不可的程度 。如果诸葛瞻能够守住绵竹,或者诸葛瞻能够打败邓艾,那么在姜维已经牵制了钟会的情况下,钟会的进攻也不大可能完全成功,蜀汉还有希望,而且还有很大的希望 。

可是,诸葛瞻仅凭冲冠之勇,带领蜀汉最精锐的羽林军,居然打不过邓艾的疲惫之师,这本身其实就是一个问题了 。

文章插图

其他网友观点

姜维,字伯约,是蜀汉时期的名将 。在诸葛亮北伐时投降蜀汉,之后受到重用 。

姜维在诸葛亮军中,一步步从奉义将军提升到了中监军征西将军的位置,诸葛亮对其也是礼遇非常 。在诸葛亮病逝后,姜维回到成都,被任命为右监军辅汉将军,封平襄侯 。

文章插图

那么诸葛亮看重的将军姜维是因为什么会和诸葛亮的长子诸葛瞻产生矛盾呢?

总的来说都是为了利益和权力,这场争斗实际上就是蜀汉集团内部的分裂与争权夺利 。

刘备死后,刘禅开始发展壮大自己的势力,既然是发展,就必须要人支持自己,这时他想到了一个极佳的人选,那就是诸葛亮的长子诸葛瞻 。诸葛瞻迎娶了蜀汉的公主,拜骑都尉,袭爵武乡侯 。这样显赫的门第,刘禅当然要将他争取过来为自己所用 。

文章插图

诸葛瞻并没有像民间所夸耀的那么聪明敏捷,在景耀四年(261),诸葛瞻担任代理都护并任卫将军,和董厥一同辅佐政事 。他们并没有起到自己的作用,出面干预当时的宦官黄皓弄权的事,反而和朝中其他大臣一样,迁就庇护黄皓 。

诸葛瞻在当时是卫将军,但是手中并无军权,所以不过占着一个空职位罢了 。

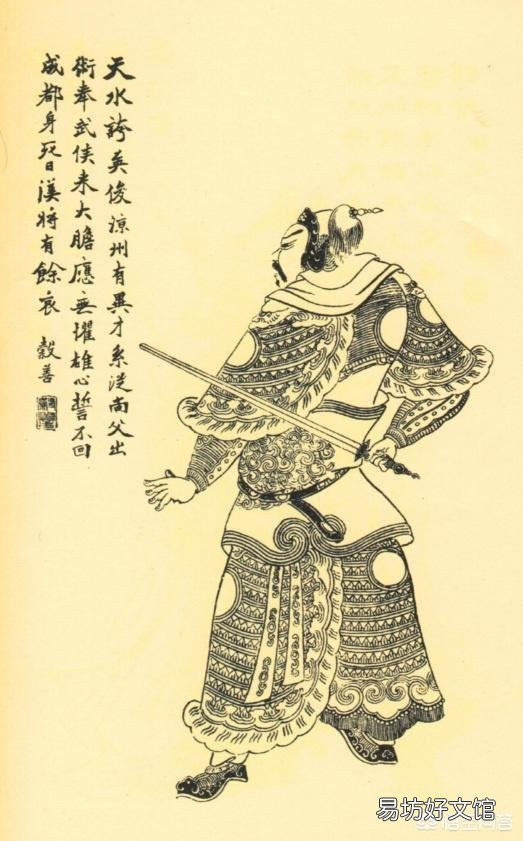

而姜维作为诸葛亮看重倚重的后辈,手中掌握着当时蜀汉大部分的兵权,是手握实权的大将军 。刘禅性情软弱,所以在当时其实是主和的,作为刘禅的心腹,诸葛瞻当然为刘禅是鞍,一切听从刘禅 。但是姜维却是主战派,主张北定收复中原 。

文章插图

景耀五年(262),姜维北伐败回,这给了诸葛瞻和董厥一个罢免姜维的大好机会 。

于是诸葛瞻与董厥上表给刘禅,上书说正是因为姜维好战无功,才致使国内经济贫弱,兵力不足,百姓无法安定生活,要求处罚姜维,让姜维担任益州刺史,并罢免姜维的兵权,这份表据说被当时的蜀汉的长老们保存了下来 。

虽然刘禅也很想罢免姜维的兵权,但当时的政治和战争形势却不允许刘禅这样做 。当时的战争正处在白热化状态,朝中又没有其他人可以用来带兵打仗,只有姜维的军事能力最为出众,于是这件事就被搁置了下来 。

文章插图

景耀六年(263)的冬天,诸葛瞻也迎来了可以立功并证明他军事才能的机会 。魏国的征西将军带领将士们从景谷道处攻入 。紧急情况下,诸葛瞻带领张飞的孙子张遵,黄权的儿子黄崇等前去应敌 。但事实证明,诸葛瞻并没有遗传到诸葛亮的军事才能和天赋,诸葛瞻在带兵时盘桓不前,又犹疑不决,狂妄自大,不采用黄崇的建议,因此错失良机,蜀军大败 。诸葛瞻也战死军中 。当时姜维假装投降敌将钟会,但实际上是劝说钟会造反,没想到事情败露,他们都被杀害了 。

在《元和郡县图志》中记载:诸葛瞻决战前悲愤地说:"吾内不除黄皓,外不制姜维,进不守江油,吾有三罪!"可见诸葛瞻对姜维和黄皓的痛恨 。

【诸葛亮儿子临死前,为何后悔没有除掉姜维?两人有何矛盾?】但是姜维和诸葛瞻都是为了国家利益出发,都是忠君报国之辈,最终也都为国战死 。他们两人都为了蜀汉抛头颅,洒热血,甚至牺牲自己的性命,在历史上书写了属于他们的荡气回肠的一笔 。

推荐阅读

- 诸葛亮的鹅毛扇歇后语 诸葛亮弹琴歇后语

- 诸葛亮三兄弟为何有人被骂成“狗”?

- 马谡不死能接诸葛亮的班吗?

- 诸葛亮和后主刘禅是“麻杆打狼,两头害怕”吗?你怎么看?

- 三国时期,司马懿临终留下一计,千年后竟被老农破解,为何时人笑司马懿输给了诸葛亮?

- 诸葛亮墓中长明灯为何千年不灭?

- 《三国演义》里,文诸葛亮第一,武吕布第一,那么第二分别是谁?有何依据?

- 诸葛亮有经天纬地之才,为何儿子个个庸才,而孙子却生猛?

- 诸葛亮为何执意挥泪斩马谡?真正目的是什么,赵云为什么也怕了?

- 刘备临终托孤诸葛亮 白帝在哪里