黄包车夫的悲惨命运:要么累死,要么饿死,几乎活不过40岁

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

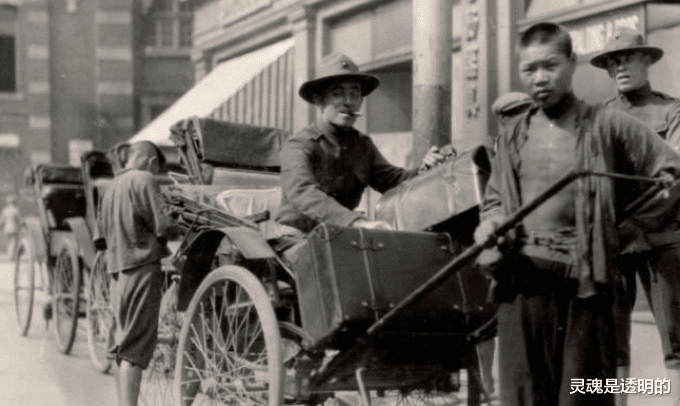

黄包车作为一种时代符号 , 大量的出现在近代文学和现代影视作品当中 。

这种靠人力驱动的交通工具是底层人民谋生的工具 , 也是上流社会彰显身份的存在 , 黄包车这种人力与机械结合的形式 , 就像是当时的时代一样 , 充满着矛盾又似乎极为和谐 。

黄包车存在了八十余年 , 车行老板大多赚得盆满钵满 , 而黄包车夫大多因为过度的劳累而命数不久 。 黄包车夫们往往穿着单薄破旧 , 脚上所谓的鞋子破了补、补了破 , 这些出力最多的人却又是赚得最少的人 。

从这些黄包车夫的身上 , 可以看到当时老百姓们与富人截然不同的生活 , 巨大的贫富差距 , 动荡不安的时代背景 , 社会底层的贫苦大众除了靠体力谋取生路 , 似乎别无他法 。

只是 , 即使再辛苦劳累 , 这悲惨的一生也并没有从根本上得到改善 , 或者病饿而死、或者劳累而死 , 悲惨的一生令人唏嘘嗟叹 。

黄包车的由来黄包车并非是我国本土产物 , 而是由日本传来的 , 因此又叫做“东洋车” 。

这种两个轮子、靠人力拉动的交通工具 , 在当时来说称得上是十分便利的了并不需要支付多少报酬 , 就可以享受到无需自己行走的快乐 , 当时某些阶层的富人 , 对于这种可以凌驾于他人之上的人力车也十分喜爱 。

经由法国人米拉的引进 , 黄包车于1874年1月得以从日本进入上海 , 而米拉则在两租界内设立了黄包车服务机构 , 并且拥有着时年专利经营权。

也就是说 , 从引进到推广 , 黄包车都只是法国商人用来牟利的工具 , 而随着这种人力车的风靡 , 当时发展较好的各大都市均设立了黄包车服务机构 。

而当时的富人们则开始在家购置了“私家车” , 也是因为如此为了方便区分 , 公共黄包车被改成了黄色 , “黄包车”的名字也因此被众人传开了 , 拉动这些黄包车的车夫则被叫做“黄包车夫” , 这项工作大多是由进城务工的农民来从事 。

每辆黄包车当时价值都将近80元 , 而租车费用亦不便宜 。 因此 , 拥有一辆属于自己的黄包车 , 是无数黄包车夫为之奋斗终身的梦想 , 没有一辆属于自己的黄包车 , 就等于没有能攒下工钱的机会 , 黄包车夫们大多过着贫苦困顿的生活 。

黄包车作为一个时代的产物 , 吸食着黄包车夫们的体力心血 , 供养着那些上流社会的富人们 。

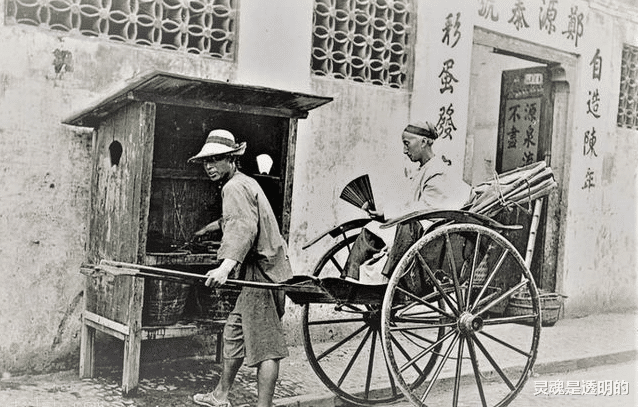

黄包车夫的一生从清晨到夜幕 , 黄包车夫们早早地便拉着车守在路口 , 一身单薄、一阵小风可以打透的衣物无法给他们提供一点温暖 。

看到来往的人们 , 他们总是殷切地询问是否用车 , 拉到客人就有了钱赚 , 而跑起来则会抵御一些寒冷 , 为了生存别无选择 。

老舍的著作《骆驼祥子》之中对黄包车夫各方面的描写都十分到位 , 祥子悲惨的一生生动的展现了当时社会是如何将一个对生活充满热情的底层人民逼向绝境的 。

而当时社会下 , 实在是有着太多如同祥子一样的底层人民了 , 这些人是当时社会的悲惨产物 , 与当时繁华的一面格格不入 。

1934年的一次上海公共租界工部局的调查显示 , 黄包车夫的收入最多不过15元 , 而少的仅有9元 , 在当时社会 , 这样的收入只能勉强糊口 。

对于既要贴补家用又要交租车钱的黄包车夫来说 , 如此收入只能是紧衣缩食 , 能省则省 , 吃饱都是奢望 , 睡得大多也只是集体的大通铺 。

高强度的劳作再加上衣食住行各方面的不如意 , 黄包车夫往往会落下一身的病根 。 然而即使如此 , 只要还有一口气 , 这些黄包车夫就不得不继续拉车 , 作为家庭的主要收入来源 , 黄包车夫是没有可以歇一歇的资格的 。

推荐阅读

- 73岁的他在乡下建了一栋别墅养老,看上去精神气十足,过得滋润呐

- 350万年前的细菌,可以让人永生么?看完才明白,永生是一种酷刑

- 9个古生物学上搞怪起名的例子,从名称的字面上看,你反而搞不懂

- 深海中15种奇怪且可怕的海洋生物

- 69岁老人被29岁小伙性侵,却是申冤无门,社会的偏见太可怕,电影

- 站在月球上,内心顿时升起一阵恐惧!他们看到了从未看到过的东西

- 按照会飞动物的翅膀与身体比例,人类需要多大的翅膀才能飞起来?

- NBA史上五笔明亏实赚的交易:迪瓦茨换科比领衔,logo男两次上榜

- 拿2亿,摸话筒,1换9!雄鹿巨星说的没错,只有一个人能3次改变联盟

- 这场全球性的灾难,早在老子的预言中,诺奖得主:只怪不听圣人言