文章图片

文章图片

文章图片

从神舟十二号 , 到神舟十三号 , 再到神舟十四号 , 中国航天员们是能出舱就出舱 。 哪怕出舱只是做一些简单的、看起来很不起眼的工作 , 比如抬升全景相机、给线缆安装保护罩等等 。

有朋友说像抬升全景相机这种活儿在空间站设计时就可以通过技术手段省掉的 , 比如说给舱外全景相机基座加个伸缩机构 , 或者做一个类似自拍杆的装置 。 线缆保护罩也可以在地面总装时就装好 , 没必要让航天员出舱去打螺钉装这么一块盖板 。

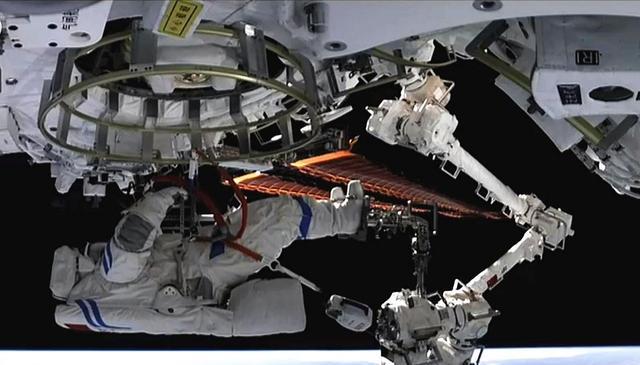

神舟十四号航天员出舱

为什么要劳师动众让航天员出舱干这种简单的活儿?

一个字:练 。

空间站对于我们来说是一套全新的设备 , 是一个极为精密且复杂的空间实验室 , 它的设计使用寿命超过10年 , 以后有可能全像国际空间站那样不停地加模块 , 越拼越大 , 越用越久 。

空间站对于航天员来说也是一个全新的太空之家 , 在将来的使用过程中他们免不了要出舱做一些维护保养、设备更换和维修工作 。 它目前还处在一个初始的、相对简单的状态 , 便于航天员练手 。

神舟七号翟志刚从舱外取回设备

我们在地面打一颗螺钉、拔一个插头、更换一枚灯泡似乎觉得很简单 , 这是因为我们适应了地球的重力环境 , 由重力产生的摩擦力给我们做动作带来许多方便——你不需要考虑拔插头的反作用力会给你的身体姿态造成什么影响 。 但是在太空不一样 , 空间站整体 , 包括空间站上的航天员都处于“失重”环境 , 即便是拧螺钉 , 你的身体也会因反作用力而向相反方向旋转 , 所以航天员需要时刻考虑怎么固定自己 , 然后才能做下一个动作 。

航天员在机械臂上操作

舱外航天服就像是一台小型的载人飞船 , 它很笨重 , 不是很灵活 , 穿上它在太空工作会遇到哪些困难?需要做哪些优化和改进?在太空行走的过程中如何做到人与机械之间的配合?航天员之间的配合?天地之间的配合?遇到突发情况该如何处置?所有这些东西没有教科书 , 在地面无法模拟 , 外国人更不可能教你 , 你只能通过多次出舱工作 , 在实践中摸索和总结 。

在飞上太空之前 , 航天员会在一个巨大的水池里进行长时间艰苦的训练 , 试图利用水的浮力抵消重力 , 模拟太空中的失重状态 。 但水池训练与真实太空环境还是有很大区别 , 所以航天员需要穿上航天服 , 进入到太空去体会 , 去摸索 , 从拧螺钉、安装插头这些简单的动作做起 , 为自己也为后续的航天员训练积累经验 。

航天员在地面训练

所以神舟十二、十三、十四 , 包括未来神舟十五号航天员乘组的出舱活动是一个由简单到复杂、循序渐进的过程 , 其主要目的是练习 , 同时也检验我们舱外航天服以及整个出舱工作系统与流程的可靠性安全性 。

预计到了神舟十五号后期 , 或者神舟十六号进入空间站之后会有一个“大动作”——剪太阳能帆板(开玩笑哈) 。 也就是航天员出舱 , 在机械臂的配合下将天和核心舱上的两个太阳翼取下来 , 挪到实验舱顶端 。

在那以后的空间站运行中 , 航天员会压减出舱次数 , 做到尽量少出舱 , 能不出舱就不出舱 。 毕竟航天服的寿命是按次计算的 , 每使用一次它的可靠性就会下降一点 , 最后不得不更换 。 制作一套舱外航天服需耗资几千万人民币 , 把它们发射上天也是天价 。

航天员调试舱外航天服

当然这并不影响天宫空间站的运作 , 我们的梦天实验舱专门设计了货物气闸舱 , 航天员只需要把装置放进气闸舱里 , 再用小机械臂把它放置到舱外暴露平台上 。 这就极大地减轻了劳动强度、降低了风险 , 也压缩了成本 。 一举多得 。

神舟十四号预计有三次太空行走任务 , 神舟十五号可能更多 。 但在两三年后 , 随着空间站进入常态化运行 , 航天员出舱任务将会减少 , 非必要不出舱 , 一个乘组也许只有一次出舱机会了 。

天和核心舱太阳能帆板将移到实验舱

【神舟十四号航天员密集出舱,中国空间站太空行走会越来越多?】

推荐阅读

- 你从未见过,但这些奇怪的动物确实存在

- 人的皮肤到底有多诡异?人体最诡异器官,至今仍无法解释原理

- 地球之肺亚马逊雨林,绿色的天堂却是人类禁区,究竟有多恐怖?

- 为什么要在牛身上开个洞,还经常伸手进去掏,难道它们不会痛吗?

- 自然子刊:用于增材制造的热力学导向合金和工艺设计

- 藏族姑娘为什么不愿嫁给汉人?真相非常的真实,说出来你可能不信