曾被苏联雪藏10年,陈冬做扳手翻转实验,贾尼别科夫效应是什么?

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

神舟十四号乘组航天员陈冬在“天宫课堂”展示了“扳手翻转”的实验 , 大家看得目瞪口呆:旋转的T型扳手在没有人为干涉的情况下 , 它会自己会周期性掉头翻转 。

因为是科普课堂 , 受众很多是中小学生 , 陈冬没有过多地解释其中原理 , 只说了这叫“贾尼别科夫效应” , 并且演示了转动扳手不同部位得到的结果是不一样的 。

实际上 , 这个现象的发现人是苏联的弗拉基米尔·贾尼别科夫(Vladimir Dzhanibekov) , 当时他发现了这个现象 , 精通物理的他重复了几次实验 , 细想如果地球也这样旋转 , 那么会不会出现“末日恐慌”?于是 , 这个秘密被隐藏了十年 。

1982年 , 苏联第二代空间站“礼炮7号”发生故障 , 3年后苏联派出两名宇航员前去维修 , 一名叫贾尼别科夫 , 另一名叫萨维尼赫 , 两人于6月6日乘坐“联盟T-13”成功对接 。

经过2天的紧张的维修 , 问题得以解决 , 但是一个突发的情况让贾尼别科夫心有余悸 , 后来的重复实验让他更加不寒而栗 。

他发现蝶状的螺母在太空微重力环境下居然会自动变化方向旋转 , 重复几次后都是这样的情况 。

这引起了贾尼别科夫恐慌 , 精通物理的他以为只是螺母在微重力环境下 , 依靠依惯性旋转 , 只不过是偏离了中轴线 。 随着多次实验 , 他感觉不简单 。

于是 , 贾尼别科夫用橡皮泥又捏了一颗球 , 在球的一端粘了个金属螺帽来改变重心 , 再将它旋转起来 。 结果也像之前一样 , 每转几圈就翻转180度 , 并且多次重复 。

于是 , 贾尼别科夫就把这个情况紧急汇报给了苏联宇航局 , 科学家们也大吃一惊 , 因为按照我们的认知 , 一个物体不受外界影响会沿着中心轴线一直旋转 , 正如地球也是这般旋转 。

如果将地球看做巨型的蝶型螺母 , 那么会不会随着地球自转也会产生这样的周期性旋转?如果真是这样 , 意味着一切物体都有可能快速颠倒过来 , 那么人类将会迎来至暗时刻 。

科学家们想着还未能研究明白其中原理 , 为了避免引起恐慌 , 于是将这样现象的秘密存档起来 , 不让外界知道 。

直到90年代 , 人们当年事件的参与者才发现这根本不是什么秘密 , 法国数学家路易斯·庞索在1834年就将它写在了书里 , 只是在地球上受重力影响 , 不容易被观察到罢了 。 所以这一现象被冠以“贾尼别科夫效应”而公开 , 也称为“贾尼别科夫定理”或“中间轴定理” 。 此时距离宇航员的发现已经过去十年 。

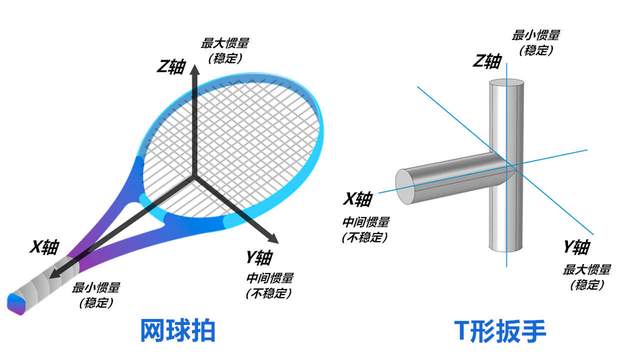

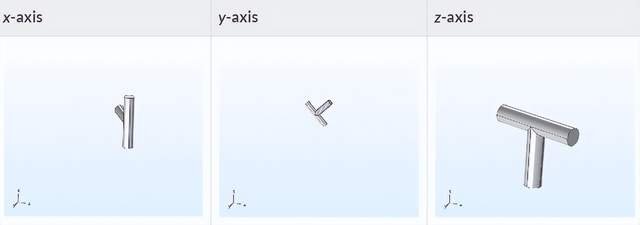

要理解这个“贾尼别科夫效应”就要先了解一个物理学概念:转动惯量 。

“转动惯量”其实和动力学中的“惯性”十分相似 , 它们主要是用来描述旋转运动的 , 具体定义是这样的:转动惯量衡量旋转运动的物体由旋转状态转变为静止状态 , 或者由静止状态转变为旋转状态的难易程度的物理量 。

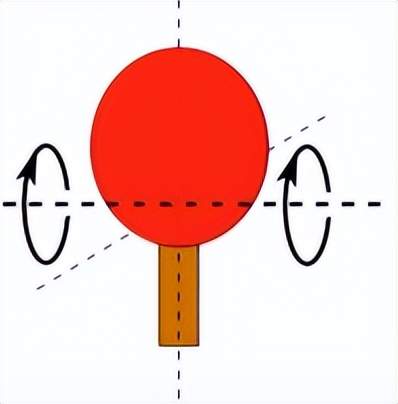

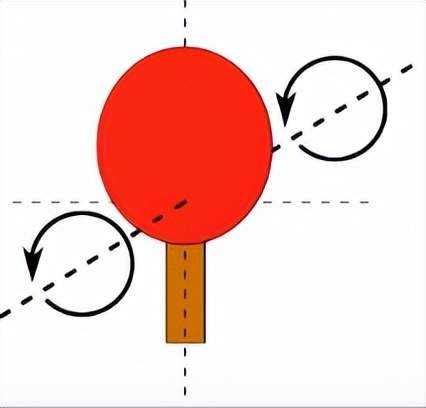

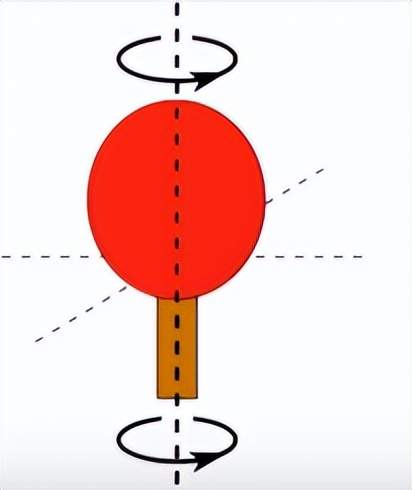

理论比较费脑 , 简单地说 , 如果一个物体(刚体)沿着xyz轴旋转时 , 又3个不停转动惯量(质量乘以质点和转轴的垂直距离的平方) , 那么就认为它具有3个不同的惯量主轴 。

推荐阅读

- 神十四太空授课,航天员做“扳手翻转”实验,曾被苏联保密10年?

- 苏联离奇悬案,9名王牌登山员疑似遭外星人残害,2020年终于破案

- 世界上最好客民族:曾被侵略无数次,有一家族自称先祖是中国人

- 拥有10条性染色体,混合三类生物特征,它的存在曾被人类当成骗局

- 究竟发现了什么?当年苏联想挖穿地球,为何挖12262米突然停了?

- 解密苏联5位女宇航员在太空集体怀孕?专家斥:天外幻想了

- 苏联宇航员太空遭遇“天使”,有70多米高,普京:尊重事实

- 前苏联疯狂的“人猿杂交实验”,5位女子为实验献身,结果如何?

- 前苏联切尔诺贝利巨鼠是真的吗,变异食人鼠狂袭击8名科学家

- 前苏联人挖到过地狱怪物是什么,青面獠牙长有翅膀的怪物