文章图片

文章图片

这几天 , 网络上对于孟子写的一篇文章《生于忧患死于安乐》中 , 那一句“天将降大任于是人也” , 吵得天翻地覆 , 百分之九十的人都认定 , 自己明明读的就是“于斯人也” , 怎么会变成“于是人也”了呢?

可是回去一翻旧课本 , 怀疑自己眼花了 , 课本上清清白白的字 , 就是“于是人也” , 到底是当初老师教错了 , 还是自己看错了?甚至有人还往奇幻领域去遐想 , 自己小时候读的确实就是“于斯人也” , 藏在脑海的记忆深处 , 肯定不会错 。 那就只有一种可能 , 时间线被某些因素给动了 , 导致时空错乱 。

我想说的是 , 奇幻小说和科幻电影看多了吧!如果我告诉你 , 2012年的时候 , 地球其实已经毁灭 , 我们现在的人类 , 被外星人拯救 , 生活在一个异次元的空间里 , 有人相信吗?

我的信口胡说 , 应该有人相信 。 因为这个世界无奇不有 , 很多事情超乎正常人的想象 , 有些事情 , 也确实无法用科学去解释 。

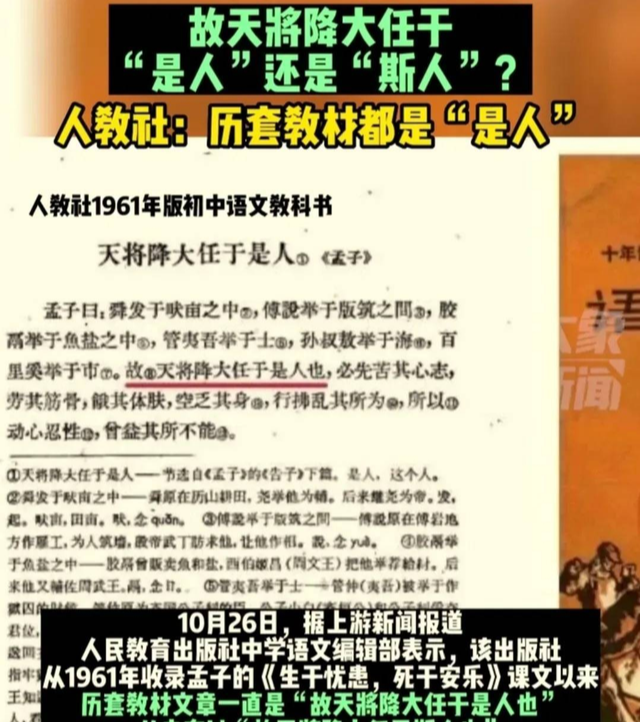

【恐怖的曼德拉效应,记得的“于斯人”却是假的,难道记忆被篡改了】但是人教社的专家们 , 针对网络上的谣传 , 已经名正言顺地给出了答复 , 那就是国家的正规教材 , 一直都是“于是人也” , 并不是网友们议论的“于斯人也” 。

不过 , 有细心的网友 , 还真的找到了不少证明 , 比如一些书画 , 还有一些课外读物等等 , 那些纸上的确实写着“于斯人也” 。

可是也有网友翻出了四库全书和一些古籍 , 那上面的居然也是“于是人也” 。

按道理 , 这一下网友们应该没话说了吧 , 可是仍有人咬着牙不认输 , 认为自己的记忆没错 , 错的是时空发生了变化 。

对于这种认死理的人 , 神仙都没辙 。

有些专家对“于是人也”中的“是”字 , 做出了解释 , 那就是“这、这个”的意思 。 有网友马上回怼 , 那么“生于斯长于斯” , 是不是可以变成“生于是长于是”呢?

更有网友拿出了另外的一些证据 , 比如古诗《山行》中的那一句“远上寒山石径斜” , 小时候读的就是“斜(xia)” , 为什么现在变成了“斜(xie)” , 类似古诗词读音的还有很多 。 “一行(hang)白鹭上青天” , 变成了“一行(xing)白鹭上青天” , 网友们的这种强词夺理 , 在逻辑学上叫做偷换概念 。 偷换概念是在思维和论辩过程中自觉或不自觉地违反同一律的逻辑要求 , 用一个概念去代换另一个不同的概念而产生的逻辑错误 。 反驳者会把对方的言论重新塑造成一个容易推翻的定理 , 然后再对这种定理加以攻击 。

“于斯人也”和“于是人也”的争论点 , 是在于“斯”和“是”两个字上 , 并非读音产生的缪误 , 而“斜(xia)”变成“斜(xie) , 是古代汉语中存在的一种读音 , 类似的还有通假字 。

因此 , 是两个不同的概念问题 。

问题来了 , 明明是“于是人也” , 为什么有那么多网友坚持认为是“于斯人也”呢?

有专家做出了解释 , 那篇课文是初中课本上的 , 读这篇文章的学生 , 正处在身体发育的生长期 , 从青少年向青年过渡 , 这个时候 , 人体的声带会发生变化 。 因此 , 在背诵课文的时候 , 或许出于口语的顺溜 , 把“于”字的阳平第二声后面的“是”字 , 习惯读成阴平的第一声 , 就成了“斯”字 , 读成了“斯”字的第一声 。 从口语表达上 , 阴平声调相对于去声的声调 , 更容易让人接受 , 而老师也不会刻意去纠正 , 于是潜意识里 , 自然就成了“于斯人也” 。

对于专家的这种解释 , 网友们根本不买账 , 马上举出了很多“于是”的例子来:诸如《荀子.议兵》:“然后刑于是起矣 。 ”另外还有白居易《代书诗一百韵寄微之》中的“造次行于是 , 平生志在兹 。 ”

“于是”这两个字 , 在古代典籍中用得比较少 。 相反 , “于斯”这两个字 , 除了大家都熟悉的“生于斯 , 长于斯”之外 , 用的地方倒是挺多:宋朝的苏轼在《滟滪堆赋》中 , 有“以余观之 , 盖有功于斯人者 。 ”在《楚辞·渔父》中“渔父见而问之曰:‘子非三閭大夫歟?何故至于斯 。 ”晋朝袁宏的《三国名臣序赞》中 , 有“汉之得材 , 于斯为贵 。 ”