文章图片

文章图片

文章图片

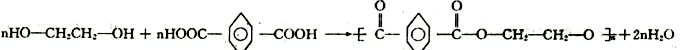

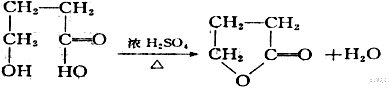

酯化反应是酸和醇生成酯和水的反应 , 它是有机化学中的一类主要的反应类型 , 也是近年高考的热点 。 因此 , 本文拟就有关酯化反应的问题作如下探讨:

一、在酯化反应中常常加入浓硫酸 , 其作用是什么?

醇和酸的酯化反应是分子间的反应 , 反应速度很慢 。 如乙醇和乙酸的酯化反应 , 常温下要达到平衡状态 , 需要16年(“百年陈酒 , 千里飘香” , 可能渊源于此) 。 但是 , 加入少量浓硫酸后 , 反应速度将大大加快 , 几小时即可达到平衡状态 。 因此 , 酯化反应中加入浓硫酸 , 主要作为催化剂起催化作用 。 可作如下理解:加入的浓硫酸使体系中H+离子浓度大大增加 , 抑制了羧酸的电离 , 有利于酯化时羧酸(无机含氧酸)羟基的整体脱离 。 因此浓硫酸的重要作用是催化剂作用 , 同时也作为脱水剂 。 另外酯化反应中有水生成 , 浓硫酸的吸水性亦有利于平衡向生成酯的方向移动 。

二、酯化反应中 , 为什么要用饱和碳酸钠溶液收集乙酸乙酯?

因酯化反应是可逆的 , 且乙酸、乙醇、乙酸乙酯的沸点均不太高(乙酸117.9℃ , 乙醇78.5℃、乙酸乙酯77.06℃) , 在实验加热的过程中 , 导管导出的气体中除有乙酸乙酯外 , 还混有未反应而挥发出来的乙醇和乙酸蒸气 。 乙酸乙酯虽然难溶于水 , 但与乙酸、乙醇等却可以任意比例混溶 。 让混和气体通过饱和Na2CO3溶液 , 既可以中和挥发出来的乙酸 , 溶解乙醇 , 同时减小乙酸乙酯在水中的溶解度 , 从而在饱和碳酸钠溶液的液面上得到较纯的乙酸乙醋 , 可谓一箭三雕 。

三、收集乙酸乙酯时 , 导管能否插入Na2CO3溶液中?

在收集乙酸乙酯时 , 导管始终都不能插入饱和Na2CO3溶液中 , 否则可能会因受热不均匀而引起溶液的倒吸 。

四、能否用NaOH溶液代替Na2CO3溶液?

不能用NaOH溶液代替Na2CO3溶液 。 因NaOH碱性太强 , 会促使乙酸乙酯水解成乙酸和乙醇 , 影响产量和质量 。

五、酯化反应中的酸一定是羧酸吗?

不一定 。 无机含氧酸与醇作用也可生成无机酸酯 。 如:

R-OH+HONO2=R-ONO2

+H2O

值得注意的是:由含氧无机酸所得到的酯类 , 它们的烃基都是通过氧原子与含氧酸中的成酸元素相连接的 。

六、酯化反应一定是酸脱羟基醇脱氢吗?

不一定 。 虽然酯化反应的一般规律是有机酸脱羟基 , 且羧基与醇羟基之比为1:1 , 但是 , 如果是叔醇或苯甲醇 , 则在反应中常为醇脱羟基酸脱氢 。

七、酯化反应为什么不能进行到底?

酯化反应不能进行到底 , 是由于酯化反应进行到一定程度后 , 生成的酯会水解为酸和醇 。 因此 , 酯化反应为可逆反应 。

八、酯化反应是中和反应吗?

由于酯化反应常表示为:

酸+醇(酯化)=(水解)酯+水 ,

与中和反应:

酸+碱(中和)=(水解)盐+水

二者相似 , 有的学生认为:酯化反应也可看成是中和反应 。 其实 , 这种认识是错误的 , 酯化反应不是中和反应 。 其理由是:醇与碱、酯与盐并不能一一对应;且中和反应主要属无机反应 , 而酯化反应主要为有机物之间的反应 。

九、酸和醇作用一定生成酯吗?

醇和酸反应大都生成酯 , 但也有少数例外 。 如乙醇与氢溴酸混和受热时发生取代反应生成溴乙烷:

C2H5OH+HBr→(△)C2H5Br

+H2O 。

再如:乙醇与浓硫酸混和共热 , 170℃时发生取代反应生成乙烯、140℃时发生分子间脱水生成乙醚:

C2H5OH→(浓硫酸170℃)C2H4↑

+H2O

C2H5OH+HO-C2H5→

(浓硫酸140℃)C2H5-O-C2H5

+H2O

十、只有醇和酸反应才能生成酯吗?

酯一般都是由醇与羧酸或无机含氧酸通过酯化反应生成的 , 但也有少数例外 。 如

⑴纤维素与混酸发生酯化反应可生成硝酸纤维(纤维素三硝酸酯):

[C6H7O2(OH)3

n+

3nHO-NO2→(浓硫酸△)

[C6H7O2(ONO2)3

n+3nH2O 。

⑵浓硫酸与乙烯在常温下能发生加成反应生成硫酸氢乙酯:

C2H4+HO-SO2-OH→

CH3CH2OSO2OH