文章图片

文章图片

文章图片

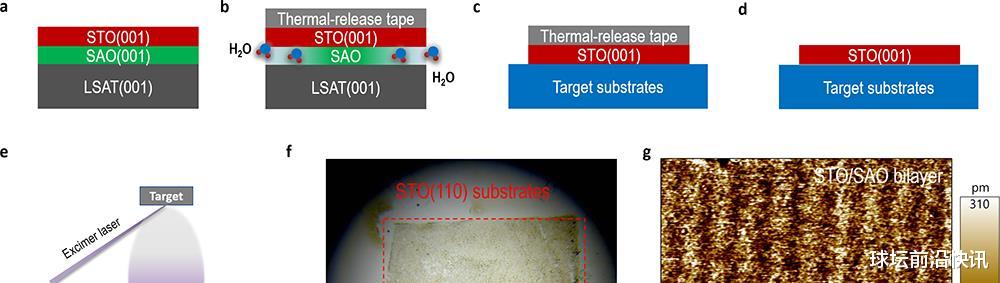

图1. 利用自支撑薄膜技术构筑易晶面/异应力同质结的制备过程

最近 , 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心的博士生陈盛如在郭尔佳特聘研究员的指导下 , 利用水溶性牺牲层法制备了仅为6原胞层(约3纳米)厚度的(001)晶相的单晶SrTiO3自支撑超薄层 , 并将其转移到不同晶相或者不同种类的单晶衬底上 , 然后通过脉冲激光沉积技术生长Sr掺杂的LaCoO3外延薄膜 。 这项技术成功的在面内构筑了晶相不同或者应力状态不同的钴氧化物薄膜 , 实现了电子态和宏观物理特性的面内调制 , 为未来电子器件的面内周期性人工编织微结构和物态调控奠定了研究基础 。

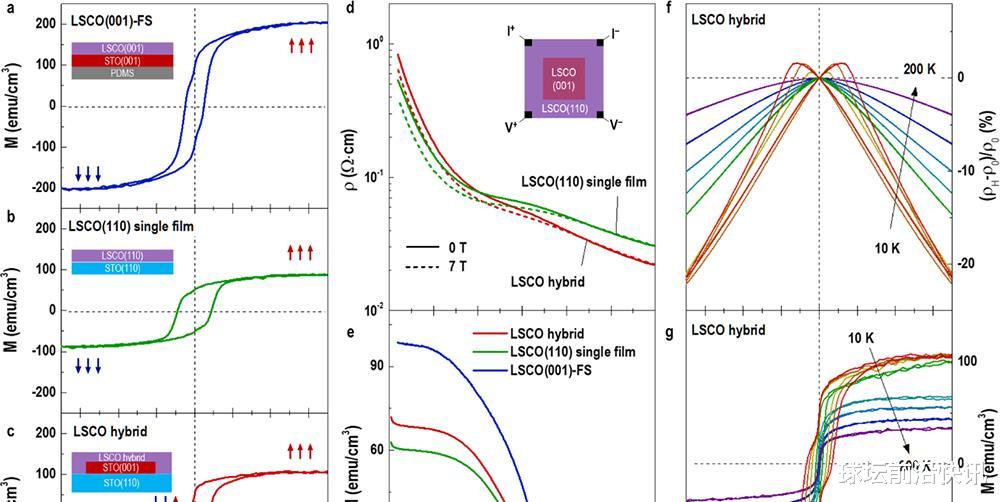

图2. La.Sr.CoO易晶面同质结的结构表征 。 (a)结构示意图 。 (b)宽谱X射线衍射倒易空间矢量图 。 (c)低分辩高角暗场电镜图 。 (d)La.Sr.CoO异晶面同质结界面的高分辨电镜图 。 (e) 晶界处的高分辨电镜图和结构示意图 。 (f)高角暗场像的原子像亮度随薄膜厚度的变化关系 。

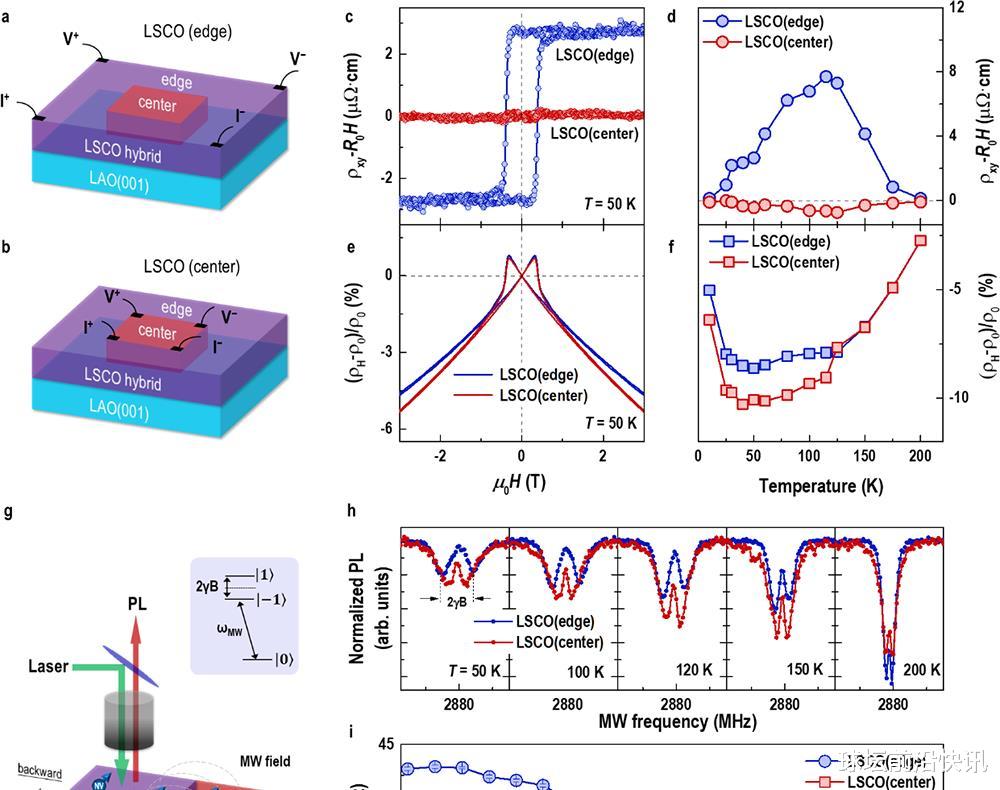

本项研究首先在(001)衬底上先后生长了SrAlO和SrTiO3外延薄膜 。 利用去离子水浸泡去除SrAlO水溶性牺牲层后 , 热释放胶带上仅残留厚度约为3纳米的SrTiO3单晶薄层 。 通过二维材料转移技术 , 该薄层可近乎完整得转移到(110)或者(111)晶相的SrTiO衬底表面 。 然后 , 在完成修饰的衬底上外延生长Sr掺杂的LaCoO3薄膜形成了新型异晶面同质结 。 宏观结构表征显示X射线衍射信号中不仅具有与衬底晶相相同的外延薄膜衍射峰 , 而且还具有与自支撑薄膜晶相相同的(001)晶相的薄膜衍射峰 。 高分辨扫描透射电镜对该异晶面同质结的异质结界面和同质结晶界进行了原子成像表征 。 自支撑SrTiO3薄膜与衬底之间的间隙仅为1纳米左右 , 且没有形成稳定的化学键 。 这一点极为重要 , 说明自支撑薄膜不会受到衬底的晶格失配应力或者晶相影响 , 而是独立的为外延薄膜提供生长的模版 。 令人惊讶的是 , 不同晶相的Sr掺杂的LaCoO3薄膜之间形成了与衬底夹角大约为45°的原子级平整的晶界 。 通过宏观电输运和磁性测量表明该异晶面同质结具有两个不同的矫顽场和与单层薄膜不同的磁电输运特性 , 说明晶界在该同质结中能够隔绝两个不同晶相薄膜的物理特性 , 可在面内形成不同的结构与物性的畴区域 。 同样的方法 , 研究人员还将自支撑薄层转移到LaAlO3和KTaO3衬底上 。 Sr掺杂的LaCoO3薄膜在LaAlO3衬底上受到压应力 , 而在KTaO3衬底上则受到张应力 。 同时 , 在自支撑薄膜上生长的Sr掺杂的LaCoO3薄膜呈现较小的张应力作用 。 X射线线性偏振谱测量结果表明 , 钴离子在面内不同区域呈现不同的自旋态 。 通过磁电阻、反常霍尔电阻以及氮空位中心磁力计等表征方法在薄膜的不同区域进行了系统测量 , 结果表明这类异应力同质结在晶界的两侧表现出截然不同的磁响应和电阻态 。 这些结果都证明了原子尺度的晶界能够很好的在面内形成不同物理特性的“隔离层” , 为面内编织和设计新型功能同质结提供了实验基础 。 为了验证实验的可靠性 , 研究人员反向设计了(110)和(111)晶相的SrTiO3自支撑薄膜 , 并转移到(001)晶相的SrTiO衬底上 , 同样可以构筑异晶面同质结 。 此外 , 研究人员还初步尝试了在面内旋转自支撑薄膜 , 精确控制自支撑薄膜的面内晶相与衬底晶相的夹角连续变化 , 这样的调控方式不仅有利于设计出任意角度的同质结晶界 , 而且也为后续的“魔角氧化物电子学”做出了有益尝试 。

推荐阅读

- 既然最后我们都会离开,为什么我们还要那么努力?

- 玛雅人留下五大“预言”,为啥只有2012出错?或许是我们理解错了

- Nature Communications:史无前例的实验证据挑战了关于等离子体如何发射或吸收辐射的传统理论

- 小冰河要来?中国首次获得太阳硬X射线图可解?其实地球就在冰期

- 睁开第三只眼看世界二十八:旋理论,分析产生宇称不守恒本质原因

- 神奇的大自然:没有翅膀也能飞,这种蛇曾经让科学家感到困惑

- 一群美女齐坐街头,拍摄装备一个不少,网友:新时代的乞丐罢了!

- 顶刊《Acta Materialia》: 定向能沉积增材制造的相关同步加速器X射线成像和衍射

- 80亿人意味着什么?更干燥的地球,更多的嘴要喂养