文章图片

引言“邻居”一词出自《列子·汤问》一文中 , 在该篇文章中有这么一句话:“山之中间相去七万里 , 以为邻居焉 。 ”自此以后 , 便有了“邻居”一词 。

《词语新解》中称 , 所谓的“邻居”是指自己家或住处与另一人家或住处靠近或邻近的人;也指住在隔壁另外一家的人 。

在我们中国 , 有这么一种说法:“远亲 , 赶不上近邻” 。 这种说法出自元·秦简夫所写的戏剧《东堂老》第四折当中 , 在该折中有这么一句戏词:“岂不闻远亲呵不似我近邻 , 我怎敢做的个有口偏无信 。 ”自此以后 , 便有了“远亲 , 赶不上近邻”的说法了 。

一位历史学家指出 , “远亲 , 赶不上近邻”的说法还真的非常有道理呢!试想:当一个人遇到困难时 , 遥远的地方虽然有亲戚 , 但由于相距甚远 , 他们也很难帮到自己 。 而与之相反的是:由于邻居就住在隔壁 , 虽然两家不是亲戚 , 没有亲缘关系 , 但当自己遇到困难时 , 邻居也能够及时地伸出援助之手 , 对自己进行帮助 。

这位历史学家接着指出 , 古人认为:一家好邻居 , 胜过十家好亲戚 。

在历史上有这样一个故事:明朝有个礼部尚书叫杨翥 。 平日里 , 杨翥在上朝或者外出时均喜欢以驴代步 。 由于驴子整日与杨翥相伴 , 因此 , 杨翥对自己的驴子非常爱惜 , 只要每天上朝回家后 , 杨翥必定亲自为自己的驴子喂料并加以照顾 。

杨翥有一个邻居苏某 , 是一位将近六十岁的老人 , 一生无子 , 甚是忧虑 。 但就在苏某六十岁的时候 , 其妻子却突然为他生下了一个儿子 。 由于苏某属于老来得子 , 因此 , 苏某夫妻自然对儿子倍加疼爱 。

但不知为何 , 苏某的这个儿子非常害怕听到驴子的叫声 , 当他一听到杨翥的驴子叫唤后 , 便会哭个不停 , 而一旦苏某的这个儿子经常哭泣 , 就会出现饮食明显减少的现象 , 从而搞得苏某全家都不得安宁 。

苏某本想将自己儿子害怕听到驴子叫声的事情跟杨翥说一说 , 但一想到杨翥是朝廷大官 , 便不敢声张了 。

有一天 , 杨翥见到了苏某的儿子 , 当他发现苏某的儿子非常消瘦时 , 便关心地询问起了情况 , 苏某见杨翥主动地询问儿子的情况 , 便吞吞吐吐地将自己儿子害怕听到驴子叫声的事情说了出来 , 而当杨翥知道了实情后 , 他二话没说 , 随即就把心爱的驴子赶到集市上卖了 。 杨翥称 , 自己委屈一点没有什么 , 谁让自己与苏某是邻居呢?为了使苏某的儿子能够健康地成长 , 他宁愿步行上朝 。 当然 , 杨翥的举动也令邻居苏某非常感动 。

这位历史学家最后指出 , 古人曾经说过:里仁为美 。 其意思是说 , 居住在有仁爱的邻居环境中是一种特别的美 。

一位社会学家指出 , 邻里和睦是社会生活稳定的一个基础要件 , 是建设和谐社会的一项基本要求 , 是对中华民族传统美德的继承和发扬 。

然而 , 在现实社会当中 , 总会有那么一些人不去考虑邻居的感受 , 肆意做出一些令邻居“不爽”的事情来 。

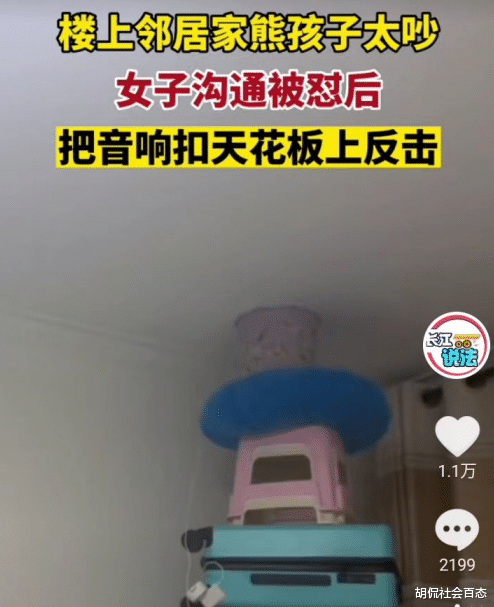

这不 , 11月29日 , 河北石家庄就发生了这样一件事情-----

事件女子石某住在某小区的5楼 。

据石某介绍 , 她从小就非常惧怕噪声 , 当她身处某一噪声环境中的时候 , 她就会“出一身鸡皮疙瘩” 。 虽然她在成年后也能够容忍一定的噪声了 , 但是 , 过于嘈杂的声音她还是接受不了 。

石某记得在她儿子小的时候 , 儿子会时常哭闹 , 而一旦遇到儿子哭闹 , 她就会将儿子丢给老公 , 以便自己走出家门 , 用以躲避 , 纵然是冬天的夜晚也是这样 。

石某所住的小区属于老旧小区 , 楼房总共7层 , 自己家的上面还有两层 。

原先 , 第六层居住的是一对小夫妻 , 小夫妻俩都很文静 , 基本上不会产生什么噪声污染 。 也许是因为那对小夫妻俩在别处买了房子 , 所以将位于第六层的房子卖给了现在的邻居 。

石某现在的邻居家里有两个孩子 , 也许是因为孩子太小 , 所以两个孩子整天在家里闹腾 , 从而导致石某的家里很少有安宁的时候 。

由于石某实在忍受不了第六层邻居家的孩子闹腾了 , 因此 , 石某便找到第六层邻居家请求家长管一管孩子 。 可谁知 , 第六层邻居的家长回怼石某道:“如果你嫌我们家孩子闹腾 , 要么 , 你搬走;要么 , 我们两家换一换房子 。 ”石某称 , 邻居的回怼让她感到非常生气 。