文章图片

作者:黎荔

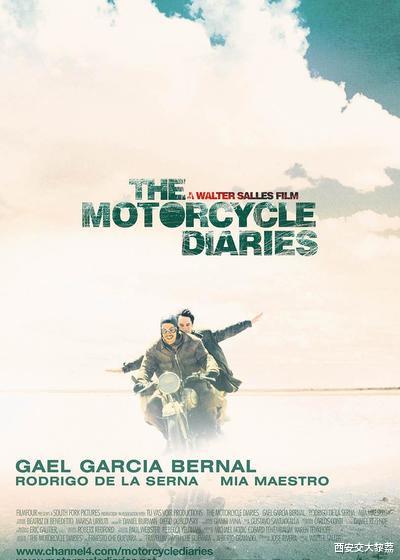

多年前我很喜欢一部沃尔特·塞勒斯执导的《革命前夕的摩托车日记》(中文也译作《摩托日记》) , 这部电影根据切·格瓦拉本人写的《南美丛林日记》改编而成 。 “快快快 , 前方犹如聂鲁达的爱情诗般美好” , 怀着对未知事物无限探索的兴趣 , 23岁的医学院学生切·格瓦拉和朋友并肩驾着诺顿500摩托车 , 开始了穿越阿根廷、智利、秘鲁、古巴 , 为期8个月的旅程 。 这是一次“寻求和发现真正的拉丁美洲之旅” , 环南美洲的摩托车旅行 , 最终改变了两个骑手的一生 。 一位成了医院的院长 , 一位成了古巴的杰出革命领袖 。 随后一路上所感受到的新鲜事物连续不断地冲击和转变着他们对世界的看法以及看待事物的角度 , 切·格瓦拉开始思考宏大深奥的命题:人类、社会、经济、文明 , 人们对于苦难、快乐的定义 , 一种全新的世界观被激发 , 革命热情开始在他心中萌芽生长……

在疫情三年“非要必要不出行”的宅生活中 , 去看这样一部冲破桎梏、奔向广阔天地的公路电影 , 心理落差真的是很巨大的 。 与困于斗室的狭窄天地相比 , 当电影开始 , 地图上那条跨越美洲的美丽曲线 , 将我带往了一片从未踏足的美丽大陆 。 年轻的梦想 , 崎岖的公路 , 逐渐广阔的视野 , 渐趋成熟的意志 , 非常真实 , 撼动人心 。 当切·格瓦拉决心上路之时 , 随着没有尽头的路 , 在飞驰的轮子下不断延展 , 整片美洲大陆都向他们在徐徐敞开 。

疫情三年了 , 每到心灵灰暗之时 , 为了安慰自己 , 我常常重新翻出《摩托日记》 , 只要看到那辆诺顿500奔驰在宽广田野上时 , 随着光与影在旅程上自然流动 , 见证美好 , 也直视荒凉 , 我的心就如长安城外干涸的河床盼来了上游的激流一样 , 突然变得开阔而兴奋 , 感受到呼啸而来的飞扬与激情 。

仅仅只需看看电影中 , 那一片新鲜丰沛的美景 , 辽阔的潘帕斯草原 , 雪山 , 草地 , 牛羊成群 , 面对这无边的辽阔 , 静止的或动荡的 , 就已经足够说服自己了 。 好像我也一同跨上了 , 那一辆飞驰的摩托车 , 没有停留在现实中的原地 , 而是在不停地往前走 , 走向天高地远 , 走向千里之外 , 如世界尽头一般的陌生土地 , 去看不同寻常的事物 , 去看人类文明的杰作 , 去看千姿百态的风土人情 , 去目击伟大的历史时间 , 去看那些被男人所爱着的女人们还有孩子 , 去看并且享受愉悦 , 去看并被感动 , 去看并被教育……心灵上我已驰骋千万里 , 但现实中我还困在原地 , 因为我前方的旅途 , 有核酸有行程码有落地检有各种关卡 。 想看遍这世界 , 去最遥远的远方 , 得有一双翅膀 , 能飞越高山和海洋 。

《摩托日记》主题曲《去河彼岸》(“Al Otro Lado De lRío”西班牙语)的演唱者和谱写者 , 是乌拉圭音乐家荷西·德克勒 , 他于2004年获得奥斯卡最佳电影原创歌曲奖 , 成为首位获颁奥斯卡奖的乌拉圭人 , 并扬名国际 。 近期 , 我读到荷西·德克勒一首不知出处的诗歌:

我们是一个旅行的物种 ,

我们没有归属之地 , 唯有行囊 。

我们与风中的花粉同行 ,

我们活着是因为我们在移动 。

我喜欢这样具有光芒的文字 。 人类这个物种的本质是语言和移动 , 是交流以和流通 , 是文字和旅行 。 河水清澈的永恒时代 , 天空明亮的千百年间 , 人类在大地上走来走去 , 无论走到哪里 , 都走在自由而阔大的风中 , 祖先们一步步用脚步丈量出生命的地图 。 所谓的故乡 , 只不过是我们的祖先在流浪的道路上落脚的最后一站 。 我们生活本来应有的样子 , 不就是人们怀着各种各样的愿望和渴求 , 踏上旅程奔向不同的远方 , 脚步腾腾作响 , 不亚于爱的激情 。 经由每个细小微粒的自主运动 , 共同汇成时代的滚滚洪流 。

在我们生活的这个时代 , 一个不愿意随波逐流的灵魂 , 必然面临这样的矛盾:生命本身的无意义和对意义的本能追求 。 这一团难以遏制的生命激情在心底燃烧 , 需要找到一个发泄的出口 。 那一辆翻山越岭的摩托车在哪里呢?

【电影|翻山越岭的摩托】

推荐阅读

- 旅行|南京一处免费旅游景点,海拔61米,却是六朝时期最大皇家园林

- 旅行|旅行上的奇特小村庄

- 日照|日照旅行,穷游日照,干饭攻略

- 旅行|美版知乎问:你在中国的旅行体验如何?看老外如何回答

- 旅行|海南岛的天空是不需要滤镜的哎

- 旅行|酒店版图加速扩张,看这家老牌国企的新花样

- 旅行|一个好的旅行目的地,一定是一个具有人文气息的地方,能在旅行中得到文化的熏陶的话

- 旅行|中秋国庆假期连休8天,这份旅行攻略请收好

- 旅行|2023假期调休已定,看看你能玩几天!