文章图片

1859年 , 古斯塔夫·基尔霍夫发现 , 从黑体发射的能量和温度与频率有关 。 于是 , 他写下了一个公式:E=J(Tv) , 其中T是温度 , v是频率 。 然后他向物理学家提出挑战 , 要求找到函数J 。

20年后 , 约瑟夫·斯特藩进行了大量实验 , 并根据这些实验提出 , 热体发出的总能量与温度的四次方成正比E∝T? 。 五年后 , 路德维希·玻尔兹曼完全独立地使用热力学和麦克斯韦的电磁理论得出相同的结论 。 今天 , 我们知道这两个想法的结果就是著名的斯特藩-玻尔兹曼定律 。 问题是 , 它没有完全回答基尔霍夫的挑战 , 因为它没有解决特定波长的问题 。

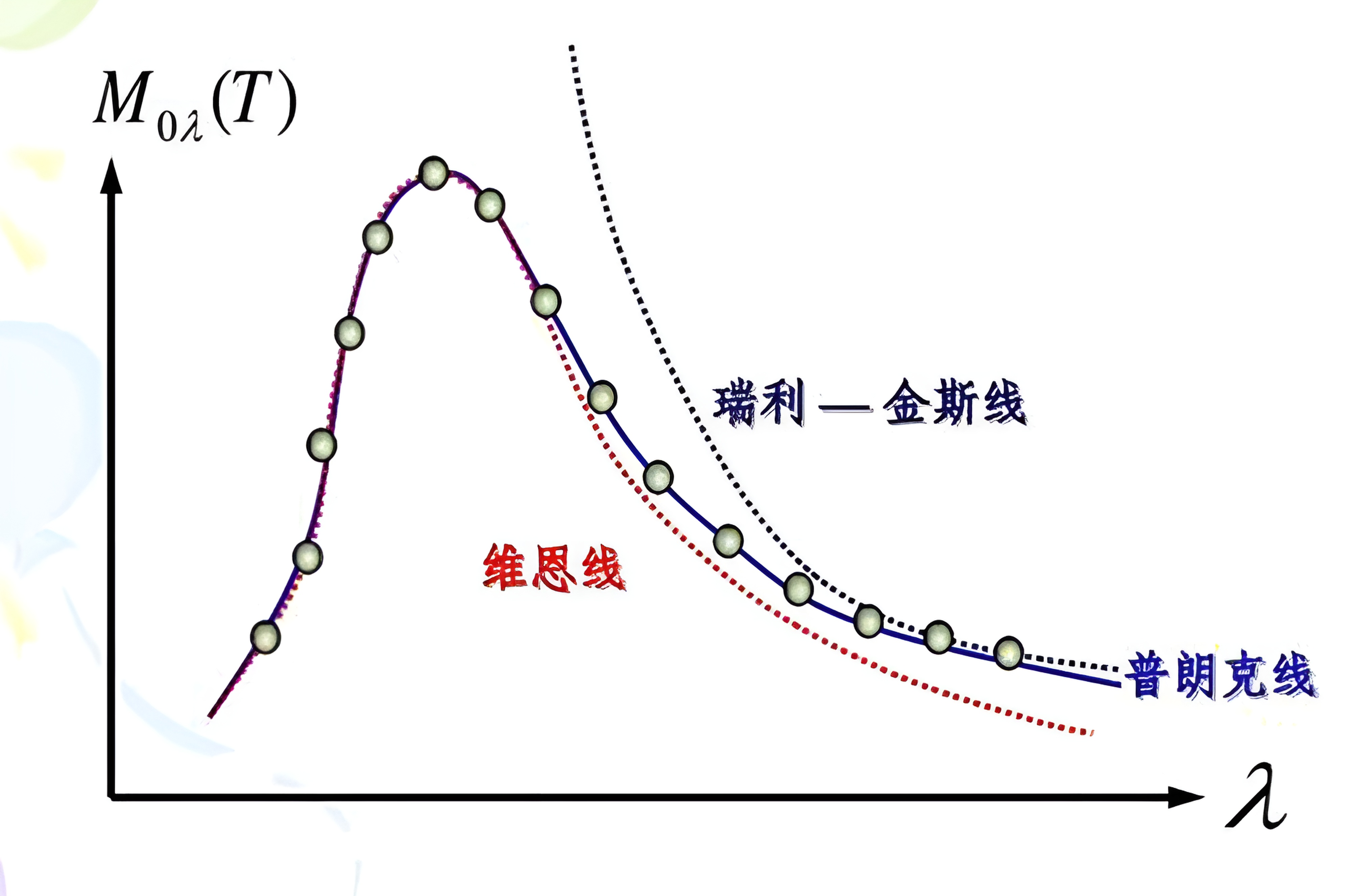

1896年 , 威廉·维恩提出了辐射强度按波长分布的理论公式 。 实验结果表明 , 对于短波长的情况 , 他的理论非常匹配 。 但对于长波长的情况 , 理论与实验偏离较大 。 当马克斯·普朗克看到实验结果时 , 他做出了一个大胆的猜测 , 即总能量是由无法区分的能量量子组成的 , 这样他的理论就能解释实验结果了 。 但是 , 他对自己的猜测并不完全满意 , 因为他觉得这个理论没有现实基础 。

1905年 , 爱因斯坦在光电效应实验的基础上提出了光的量子理论 。 光电效应实验结果与经典电磁学不一致 , 经典电磁学预测连续的光波将能量传递给电子 , 当电子积累足够的能量时 , 电子会被发射 。 如果光强度发生变化 , 发射电子的动能理论上应该发生变化 。 如果光源足够暗 , 它应该会导致发射延迟 。

但实验表明 , 无论光的强度如何或曝光时间长短 , 只有当光超过一定频率时 , 电子才会被发射 。 这表明光不能被视为简单的波 , 而是一群被称为光子的离散包 。 爱因斯坦意识到 , 能量变化发生在量子材料在振荡器中的跃迁 , 其中能量变化是hv的倍数 , h是普朗克常数 , v是光的频率 。

【早期量子化思想的发展:从基尔霍夫挑战到狄拉克方程】

1913年 , 尼尔斯·玻尔提出了一个新的原子模型 , 并使用量子化的思想解释了氢的光谱线 。 在他的模型中 , 氢原子被描绘成一个带正电的原子核 , 由一个带负电的电子环绕 。 电子只能存在于由其角动量决定的特定位置或轨道上 , 角动量被限制为约化普朗克常数的整数倍 , 发射线可以通过电子在轨道之间的跃迁来解释 。

从普朗克的量子理论到玻尔的原子模型 , 它们都可以解释很多实验结果 。 但问题是这些理论不是从第一原理推导出来的 , 也没有理由解释为什么会发生量子化 。

1923年 , 路易斯·德·布罗意提出了一种理论 , 让粒子表现出波动特性和让波表现出粒子特性 。 两年后的1925年 , 维尔纳·海森堡提出了一种基于仅讨论可观察量(即原子和光的频率)的电子行为的处理方法 。 基于此 , 马克思·玻恩做出了飞跃 , 位置和动量的经典变量将改为由矩阵表示 。 而后 , 埃尔温·薛定谔提出了一个将电子视为波的方程 , 玻恩发现解释出现在薛定谔方程中的波函数的方法是将它作为计算概率的工具 。

1927年 , 海森堡制定了不确定性原理的早期版本 , 他通过分析一个思想实验创建了这个理论 。 在这个思想实验中 , 他试图同时测量电子的位置和动量 。 但此时 , 他没有给出关于不确定性在测量中的实际含义的定义 。 同年 , 保罗·狄拉克通过提出电子的狄拉克方程 , 在统一量子力学与狭义相对论方面取得了令人难以置信的飞跃 。 它实现了薛定谔未能获得的对电子波函数的相对论描述 , 它还预测了电子自旋和反物质的存在 。

推荐阅读

- 狗真的能听懂人话吗?科学家研究发现,可能小瞧了动物的能力!

- 航天员王亚平有多重要?国家二级警卫保护,食物未经检验不能食用

- 未来人类有可能会面临“三大灾难”?需重视起来,并非是瞎说

- 写入教科书级别的新发现,我国科学家发现真菌类病毒

- 南科大机械系刘吉团队提出导电聚合物水凝胶用于构筑稳定高效神经电极界面的设计方法

- 恐龙的灭绝,是外星文明在给人类“开路”?

- 纳米涂层增加铜防氧化腐蚀性能,防手汗延缓铜锈铜绿,透明耐酸碱

- 由病毒肆意想到的…

- 宇宙中发现了“超大水库”,其中的水含量是地球海洋的140万亿倍