文章图片

遥相关 , 可以说是全球气候中最具有玄学色彩的概念之一 , 你可以从称其为水晶球的一部分 , 也可以说其是无稽之谈 , 其基于人类对天气系统发展的经验性总结 , 但往往又需要“辨证的看” 。

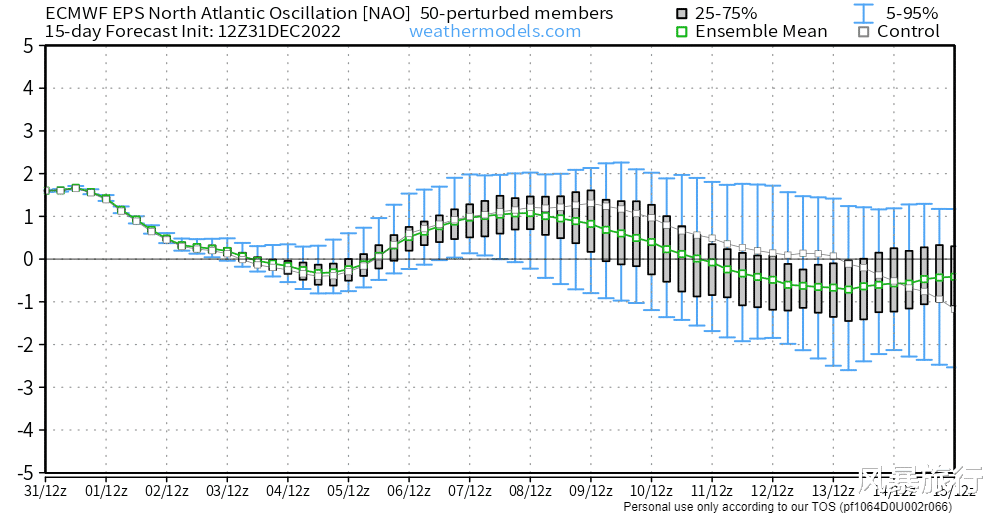

【全球天气遥相关的关键推动者——罗斯贝波】通俗的说 , 遥相关是地球上相隔很远的地点的天气现象之间的重要关系或联系 , 这通常需要在跨越数千公里的气候模式和现象之间建立起联系 。 许多遥相关模式的行为就像跷跷板 , 大气质量/压力在两个相距遥远的位置之间来回移 , 举例而言 , 一个位置的大气压力增加会导致很远很远的地方的压力降低。 甚至在公元 1000 年左右维京定居者就注意到格陵兰和欧洲之间的相反压力模式 , 现在被人们北大西洋涛动 (NAO), 从长期气候监测中人们得出结论 , 当 NAO 为负值时 , 中纬度地区的冬天通常比平均温度低 , 而当 NAO 为正值时 , 冬天比平均温度高 。

遥相关中最著名的概念之一是ENSO , 即厄尔尼诺/南方涛动 。 南方涛动是指以东热带太平洋和印度尼西亚为中心的海平面气压变化 。 紧随其后的是太平洋/北美模式(PNA) , 这是太平洋和北美上空的振荡压力模式 , 它影响北美和欧洲的温度和降水 。

在过去一个月中 , 太平洋中部和东部的海面温度 (SST) 持续低于平均水平 , 最新的每周 Ni?o 指数值都接近 -1.0°C , 除了 Ni?o-1+2 指数为 -0.5°C 。 西太平洋和中太平洋高于平均水平的海表面温度向东扩张 , 以及整个东太平洋低于平均水平的温度收缩 。 赤道太平洋大部分地区都出现了明显的低层东风异常和高层西风异常 。 对流模式继续显示热带太平洋西部和中部的对流受到抑制 , 而印度尼西亚的对流增强 。 总体而言 , 目前仍处于拉尼娜现象状态 。 不过这种情况会在春节开始改变 , 数值模式预测在2023年1月-3月出现ENSO 中性值的可能性越来越大 , 而统计模型平均值显示向 ENSO 中性的转变发生在 2023 年 2 月至 4 月 , 2023 年 2-4 月 , ENSO 中性的可能性为 71%。 全球大气可能在2023年出现与过去3年不一样的遥相关背景 , 厄尔尼诺或将重新回归 。

撇开复杂的数学公式 , 遥相关模式的基础是大规模大气波 , 比如罗斯贝波 , 其是以世界著名气象学家卡尔古斯塔夫罗斯贝的名字命名 。 罗斯贝波可以持续数天到数月 , 长度可以从几百公里到横跨整个地球不等 , 其传播的线路就像一条遥相关高速公路 , 因为这些波携带的信息可以影响其路径上的天气 。

作为类比 , 当人们看到波浪沿着水面行进时 , 水的高度有波峰和波谷 。 同样的情况也发生在大气中 , 罗斯贝波在大气中传播——当罗斯贝波穿过大气层时 , 波峰和波谷会产生高气压和低气压区域 。 这些合成压力模式 , 即罗斯贝波携带的“信息” , 会影响温度、降雨、风等 。 当罗斯贝波扰动北半球中纬度急流时 , 较暖的高压空气被输送到极地波峰 , 而较冷的低压空气则被输送到赤道波谷 。 急流成为波导 , 控制罗斯贝波的振荡 。

罗斯贝波与我们习惯在海洋中上下垂直移动的大浪略有不同 。 相反 , 由于地球在赤道的自转速度比在两极快 , 因此大气中的罗斯贝波沿南北方向(水平)传播 。 这导致了著名的科里奥利力 , 它导致移动的气团在远离赤道向北极移动时向右转 , 那里科里奥利力的影响更强 。 这些向右的偏转将空气转回赤道 , 然后当我们向更高的纬度移动时 , 空气再次重新转向两极 。 空气向两极移动并返回赤道的这种平衡作用导致振荡波的发展 。

大气罗斯贝波存在的时间尺度从几天到几个月不等 , 可以由流过地球复杂地理区域(如山脉)的空气以及由于温度加热不均(赤道获得更多阳光)而产生的环流模式触发比两极 。 赤道附近大面积的高耸阵雨和雷暴 , 与 ENSO 和热带大气季节内振荡MJO等现象有关 , 也可能通过发生的加热扰乱大气来加速(即触发)罗斯贝波, 当水蒸气凝结成云时 。 这种加热导致形成涟漪波浪——就像将一块石头扔进湖里 。 比如目前太平洋就有一个非常强大的 MJO/赤道罗斯贝波信号 , 其反馈与夏威夷附近非常强大的热带脊和白令海附近的低压环流有关 , 助长了太平洋大纬向风(急流)异常 , 未来可能给美国西部带来几场风暴 , 还可能会让约克角半岛附近在新年后产生新一轮的热带气旋活跃 。 而去年11月的2222号台风“尼格”在北上登陆中国后也引发一次罗斯比波对美国西海岸造成了影响 。

推荐阅读

- 为什么宇宙最低温只有-273℃,而最高温却高达1.4亿亿亿亿℃?

- 【纬度花边】|乱搞?TT被索要高额抚养费

- 黑种人、黄种人和白种人,为什么能自由交配,没有生殖隔离?

- 马斯克认为火星是第二家园,甚至想要改变火星。移民上去居住

- 地理拓展 | 世界地图居然是“错”的?各国大小真实比例竟是如此

- 为什么1月份全球陆地等温线都往南凸出,海洋等温线都往北凸出?

- 美国曾试图用核弹将火箭炸上天,为什么后来不搞了?安全隐患太大

- 雷诺纬度|库页岛的地理环境如何?

- 一起来说说“酶”(四)