文章插图

唐朝时 , 在京兆万年(今陕西西安)有个读书人叫杜牧 , 他从小喜欢学习 , 知识渊博 , 26岁就考中了进士(相当于现在的博士) , 进朝廷当了大官 。42岁那年 , 杜牧被派去做池州(在安徽)刺史(相当于现在省长) , 他孤零零一个人就这样远走他乡上任了 。

上任后的第二年春天 , 柳绿花红 , 春光明媚 。有一天 , 杜牧独自出来想到处走走 , 他看到百姓安居乐业 , 自己也陶醉在这一片美好的景象当中 。

这时 , 天色变化 , 下起了绵绵细雨 , 密密的 , 杜牧抬头望了望 , 天空好像起了一层薄薄的雾 , 他自言自语:差点忘了今天是清明节!他想起在家乡 , 清明节时 , 全家人团聚在一起 , 扫墓祭祖 , 还有结伴踏青 , 游玩观赏的往事 。想到这些 , 他顿时鼻子有些酸酸的 , 眼睛也湿润了 。

再看看路上的行人 , 他们都闷闷不乐 , 杜牧想:大概他们都和我一样身在异乡 , 一样的伤感吧!

突然 , 雨下得有点急了 。杜牧的衣服已经被淋湿 , 虽然是春天 , 雨中的他依然感觉有些寒冷 。即使转身回去 , 也是一个人无聊得很 。于是 , 他加快脚步 , 想找个地方先避避雨 , 取取暖 , 如果能有口酒逼逼寒气 , 那就更好了!

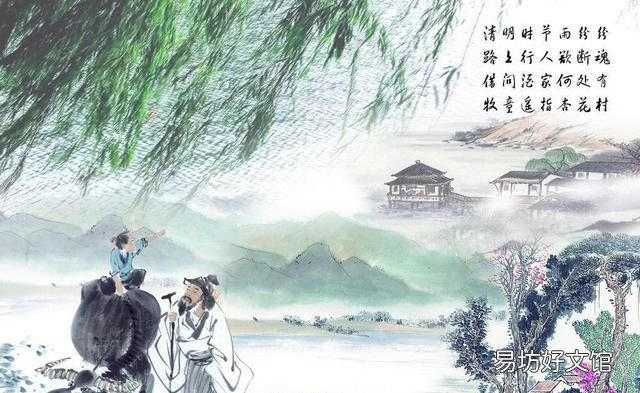

正巧 , “哞”的一声牛叫声 , 吸引了杜牧的注意 。林阴道上 , 一位小牧童骑在黄牛背上缓缓而来 , 杜牧走上前去 , 温和地问道:“请问小童子 , 你可知道附近哪里有酒馆?”

牧童微笑着看看杜牧 , 然后挺直脊背 , 用手一指 , 说:“喏 , 您顺着我手指的方向看——那片杏花林里就有一家!”杜牧一眼望去 , 不远处 , 的确隐隐约约有一片粉红 , 在那红杏梢头 , 分明挑出一个酒帘 , 他连忙对牧童说:“谢谢 , 谢谢!”

杜牧喜出望外 , 加把劲往前走去 , 果然 , 酒馆名字就叫“杏花村” 。酒喝到尽兴的时候 , 心头的愁绪也散去不少 , 他突然诗兴大发 , 叫老板拿来笔墨 , 写下一首诗:

清明时节雨纷纷 , 路上行人欲断魂 。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村 。

酒馆的人都竖起大拇指说:“厉害 , 厉害!”有人说 , 诗要有题目才完美 。

【清明的故事,古诗《清明》讲了怎样的一个故事呢】杜牧思考片刻 , 挥毫写下“清明”两个字 , 因为那天正好是清明节 , 在场的人异口同声说:“好!”

我们长大后 , 因为上学、工作等等的原因 , 也会离开亲人离开家乡 , 生活在其他陌生的地方 , 逢年过节 , 也会像杜牧一样思念亲人思念家乡 , 会怀念在家乡和亲人生活的点点滴滴 , 就更能体会杜牧当时写《清明》这首诗时的心情 。

无论将来你走到哪里 , 拥有多大的成就 , 一定要记住一句话:树高千尺也忘不了根 , 人走再远也忘不了本 。

《清明》一诗千古绝唱 , 感动前人激越后人 , 是思想与艺术共同达到巅峰的宏篇巨制 。作者以娴熟的手法 , 独到的匠心 , 真挚的情感 , 描绘一幅深沉秀美的画卷 。首先是准确地把握住时 , 节的特征 , 抓住雨纷纷与路上行人欲断魂的典型形象 , 笔锋一转进入杏花村之境界 , 诗从淒然变为自然美 , 牧童这一经过精选的人物 , 使诗从远景到近景 , 是一组特写镜头 , 酒与遥指是作者用三个字把读者带入到辽阔的空间 , 让你展开各自的思想和想象 。好诗之所以好 , 是诗的容量大 , 你想自己想亲人想别的想可能……最重要的此诗唤起读者的共鸣

当时人们的共鸣 , 千多年来人们的共鸣 , 现在人们的共鸣 , 头条问答的共鸣 。清明是民族的节日 , 诗充分表达了民族的感情 , 老者 , 学子谁能不会背诵这首诗呢?它表达了人们清明时节深刻的思亲情绪 , 以及不忘先人希望后人乐观前行的惜感寄托 。以前我们常说民族的才是世界的 , 今天我也可以说民族的才是人民大众的 , 《清明》是民族的人民的大家的好诗!

推荐阅读

- 姜的姓氏在古代是什么

- 亲情的名言20字,亲情的名言警句

- 伤感的古文句子

- 微信过期的文件怎样才能打开 如何打开微信过期文件

- 统一篮球架规格标准一览 标准篮板的尺寸是多少厘米

- 夕?颜花的?传说

- 唐朝统一全国的时间是什么时候

- 主债权转让要满足怎样的条件

- 红烧青蛙的做法,红烧小螃蟹的家常做法大全

- 五一不出门的朋友圈说说