乌纱帽据传说是来自南朝王休仁的点子 。

而王休仁创制乌纱帽,并没有什麼了不得的原因,纯粹是赶时髦,想做顶和别人不一样的帽子来戴戴 。他将一块黑色的纱布,四边抽扎起,中国第一顶乌纱帽由此诞生 。

王休仁戴著自制的小帽在街上走的时候,果引起人们的兴趣与讨论 。由於材料便宜,制作简单,式样大方,所以后来有不少人仿制著戴 。

【乌纱帽,古代官员佩戴的乌纱帽有何寓意吗】但当一顶乌纱帽作为出土文物来自我们都熟悉的那座马王堆墓(出土的千年不腐女尸大的),所谓王休人制帽就得往后靠了 。

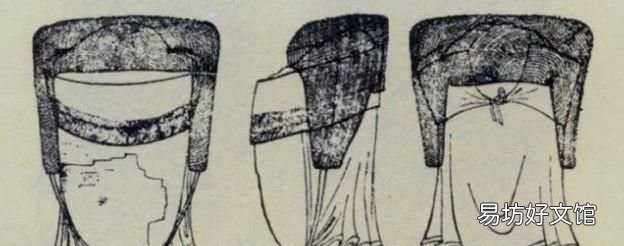

文章插图

这顶乌纱帽的价值堪比素纱禅衣,它就是漆纚(xǐ)纱冠 。三号墓的墓主人为第一代轪(dài)侯利苍之子,生前曾是一位带兵的将领 。漆纚(xǐ)纱冠可能是当时武职官员所戴的武冠 。这种纱冠对后世的影响深远 。如明代文武百官所戴乌纱帽,就是外蒙乌纱

这就是最早的乌纱帽 。

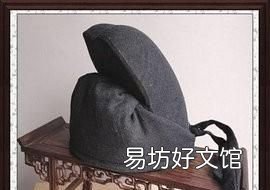

文章插图

隋朝的杨坚,也是这种乌纱小帽的爱用者 。不过因为杨坚是个皇帝,戴起来意义不同,上行下效的结果,朝廷、民间顿时黑成一片,万头攒动,有如黑色海洋 。《通典》有云:「隋文帝(杨坚)开皇初,尝著乌纱帽,自朝贵以下至於冗吏,通著入朝 。」

文章插图

在中国历史上,第一个提到“乌纱帽”的官修史书是《晋书》 。

《晋书·舆服志》上说:“帽名犹冠也 。意取于蒙覆其首 。其本欐古者冠无帧,冠下有欐,以缯为之 。后世施愤于冠,因或裁缨为帽,自乘舆宴居下至庶人无爵者皆服之 。成帝咸和九年,制听尚书、八座、丞、郎、门下三省侍官乘车白帽、低帷,出入掖门;又二宫直官着乌纱帽,然则,往往主人宴居皆着帽矣 。时江左野人已着帽 。”

从《晋书》中我们可以看出,帽子到了晋代已经出现,而乌纱帽的准确出现日期是东晋成帝咸和九年,成帝咸和九年是公元334年 。

乌纱帽出现之初是“二宫直官”——内廷官员所服 。这种情况从东晋到南北朝时代也没有多大变化 。

《隋书·礼仪志》:“帽自天子及士人通冠之 。以白纱者名高顶帽 。皇太子在上省则乌纱,在永福省者白纱 。”

从《隋书》的记载中我们可以看出,在隋代,帽子也并非只天子或五公官僚专用,“士人”即知识分子也可以享有 。但纱帽却为皇太子所专用,是皇太子在上省时专门顶戴之物 。

文章插图

到了唐代,“乌纱”与“帽”连在一起,正式进入了官修的“正史” 。

《旧唐书·舆服志》:(皇上)朔日受朝,则眼之黑介帧、白纱学衣、白裙襦……拜陵则服之白纱帽,亦乌纱帽也 。”又:“武德令皂太子衣服有衮冕,具服远游三梁冠,公服远游冠、乌纱帽 。”这都是唐太宗贞观年间(公元627至公元650年)以前的事 。

到了唐玄宗登基之后,令百官详议礼数,当时的尚书左丞相裴耀卿、太子太师萧嵩等人认为:“至于贵贱之差,尊卑之异,则冠为首 。名制有殊,并珠旒及裳采章之数多少有别,自外不可事事差异 。亦有上下通服,名制是同,礼重则具服,礼轻则从省 。今以至敬之情,有所末取,衣服不可减省,称谓须更变名 。”

在这股“改革”浪潮的推动下,“乌纱帽”的佩戴者发生了重大变化 。开始从皇帝、皇太子的头顶,落到“士”这一阶层 。

《旧唐书·舆服志》:“国子太学四门学生,参见则服之,书算学生、州县学生则乌纱帽、白裙襦、青领 。”——各个州、各个县里的太学生们都可以戴乌纱帽了 。

白居易有诗记当时的名士(不是官)曰:“起戴乌纱帽,行披白布裘 。”这个时候的乌纱帽,由于官也可以戴,民也可以戴,所以,根本没有人用它来代称“官位” 。

宋、元两代,官僚所戴多为“幞头”——“漆沙幞头”和“生色销金花样幞头” 。

文章插图

从“文式百官常服”到“官位”的代称乌纱帽最早的记载是明代 。

《明书·舆服志》:“文武官常服,洪武三年定 。凡常朝视事,以乌纱帽、圆领衫、东带为公服 。”“洪武”是明太祖朱元璋的年号,洪武三年是公元1370年 。从那个时代开始,乌纱帽开始成为官僚阶层的专利,平民百姓,即使是知识分子,倘若没有一官半职,也不得染指 。

以往在提到乌纱帽的演变过程时,一般只是说它在明朝时成了“王公百官平时上朝处理政务的正式官服”(详见《中国宫廷知识词典》),但却不知,在明代立国之初连官僚们的“父、兄、伯、叔、子、孙、弟、侄”也同样可以用乌纱帽 。

《明史·舆服志》:“洪武元年,礼部尚书崔亮奉诏议定,内外官父、兄、伯、叔、子、孙、弟、侄用乌纱帽、软脚垂带、圆领衣、乌角带 。”当然,官僚的父、兄、伯、叔等人也沾了些“官”气,非一般庶民可比 。

文章插图

在明代,一般的老百姓是绝对不允许戴“乌纱帽”的 。一般的平民百姓只许戴头巾,即使是戴帽子,也不准戴乌纱帽,而且不准戴名副其实的帽子,因为我们通常所说的帽子均有顶,而朱元璋给他的臣民百姓规定的帽子却无顶 。当时的读书人同样不准戴乌纱帽 。

明史·舆服志》:“洪武三年,令士人戴四方平定巾……洪武末,许戴遮阳帽 。”——一开始时读书人只能戴巾——“四方平定巾”,到了后来,准许戴帽子,也只能戴遮阳帽,而不能戴乌纱帽 。

乌纱帽既然与老百姓无缘,那它自然就成了官僚阶层的“专利”了 。我们不妨摘录几段明朝人的作品,证明乌纱帽在明朝已变成了“乌纱帽”(官位) 。

结合上述材料,我们可以看出,乌纱帽之成为“乌纱帽”(官位),中间还经历了一个漫长而又曲折的过程,并不是每个朝代都用“乌纱帽”来代指官位的,至少在明朝以前,丢了乌纱帽就是丢了乌纱帽,而不是表示丢了官位 。

因此,在创作反映明朝以前的影视文学作品中,所谓让剧中人用“丢了头上的乌纱帽”来代替“丢了官位”,就犯了明显的错误 。

乌纱帽寓意或者说代指官位 。乌纱帽有这个含义不得不提到朱元璋 。

朱元璋以“驱逐鞑虏,恢复中华”为口号推翻元朝建立又一个汉家王朝——明朝 。

但是中原百姓被蒙元统治近百年,汉家衣服已近失传,百姓尽服胡服 。

朱元璋不仅想要恢复汉家天下更要恢复汉家礼法,有感于此衣冠作为礼法中的重要一环也必须恢复 。

文章插图

于是朱元璋就通过法令的形式来让百姓重新穿上汉服 。即历史所说的“诏复衣冠如唐制” 。

但在颁布衣冠法令的同时,又对不同等级的人佩戴的样式做了严格的规定 。

其中就包括,将乌纱帽定位官帽 。令读书人戴四方平定巾等 。

洪武三年定,凡常朝视事,以乌纱帽、团领衫、束带为公服 。

洪武三年,令士人戴四方平定巾 。说句题外话“绿帽子”

元朝规定妓女等戴戴女头巾,到明朝则进一步扩展到了妓女的男性成员 。由此戴绿帽子有了新的含义 。

推荐阅读

- 女子20岁在古代叫什么

- 张衡的发明,我国古代科学家张衡发明的地动仪可以帮助

- 天府之国指什么地方,古代天府之国指的是那里地方

- 约会七夕甜蜜情话,有什么表白的情话

- 我国古代有哪些著名的书法家

- 古代通信方式,现代通信方式有哪些?各有什么特点?

- 中国古代的五礼是哪五礼

- 古代有比干这个人吗

- 古代有女性的爵位么

- 古代中国人有哪些娱乐方式