画派▲宣城画派的领军人物——梅清(二),( 二 )

顺治六年(1649) , 梅清又从城东的稼园迁家至新田山中 。 新田在今宣城市东南约七十里处 , 青龙山麓 , 鲁墨溪畔 , 是梅清夫人钱氏的居地 , 亦与梅氏祖居地柏枧山不远 , 是个山水绝妙之胜处 。 新田对于梅清来说具有非常的意义 , 由于地理位置较偏僻 , 亦或是钱家人的热情 , 此后一有变乱 , 无论是1659年的海寇之乱(郑成功、张煌言北伐 , 占领宣城) , 还是1674年的三藩之乱(耿精忠叛乱 , 攻至徽州府 , 宣城告警) , 他都会到这里居住 。 直至死后也长眠此处(卒葬新田山太婆园) 。 在这里“一庐数亩 , 寝食于斯 , 虽维时家益穷 。 但读书之兴未倦 , 与族里数子定为文会 , 或邻一溪 , 或隔一岭 , 相望而呼 , 风雨靡辍 。 制艺之余 , 酒酣兴发 , 泼墨挥毫 , 分题拈韵 。 ” 他虽然过着移居山林 , 吟诗作画的隐逸生活 , 并未能平息梅清内心里对于前程的渴望 , 放弃对于功名的追求 , 战乱稍微平息 , 他就投入了攻读赴考的学业中去 。

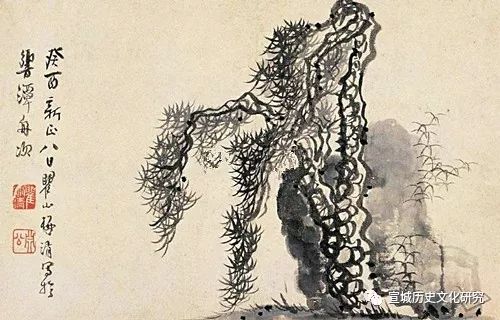

文章图片

梅清康熙三十二年作《老松图》

顺治十一年(1654)秋 , 梅清赴南京乡试 , 考中举人 。 这一年 , 他从新田移居城东祖辈的旧业——刺史旧第 , 将平绿阁修葺一新 , 移至宅第的西侧 , 改名为天延阁 。 此后 , 梅清在这里寓居长达三十余年 , 也从此开始了三年一度南来北往的进士之路 , 成为他终身难逃的沉重包袱 。 从三十五岁一直到七十二岁 , 前后十余次考进士不第。 可以说终其一生 , 都在应试 。 这种出世入世、消极积极之间反复徘徊的心态 , 始终伴随着梅清一生 。 “南北趋尘”虽然艰辛 , 却得以饱览名山大川 , 开阔了视野 , 结交了友人 , 使其绘画艺术进入了新的高度 。

中年时期的梅清 , 正直康熙初年 , 随着江南时局的渐趋稳定 , 地方上文人的集会活动亦渐次活络起来 。 作为地方知名乡绅的梅清 , 曾多次组织这种集会 。 四方宾客至宣城 , 少有不拜访这位地方上的名士 。 他除了每年四月在清音庵举香灯会 , 与人沈泌、锺铭文集结众人赋诗文会之外 , 晚年又筹组花果诗会 , 积极维系地方文风不坠 。 康熙四年(1665年)冬日 , 他折柬招邀吴越宾客登敬亭山 。 桐乡朱万錡(字洁湘)、槜李杨自发(字天培)、通州陈世祥(字善百)、华亭蒋平阶(字大鸿)、蒋无逸(字左箴)、镇江贺宿(字天士)、常州邹祇谟、白彦良、扬州汪懋麟 , 以及五弟梅素(字素五)、侄孙梅庚(字耦长)等一十三人 , 揽辔载酒 , 游览敬亭山 。 这一次聚会人数众多 , 且都是外地宾客 。 梅清以地主身份主持 , 尽心尽力款待这些吴越名士 。 会后将众人所唱和之诗词 , 辑成一卷刊刻成书 , 以广流传 。 同乡唐允甲(字祖命 , 号耕坞)为《敬亭倡和集》作序并刻之石碑 , 他将敬亭大会媲美于兰亭、西园雅集 , 并提议素有画癖的梅清、梅庚两人 , 应当仿效西园雅集 , 将敬亭集会描绘成图 。 梅清还相当关注社会公益 , 康熙八年(1669) , 他倡募重建宣城泰和门外通演武场的宛津桥以及南直街南的郭门桥, 受到了人们广泛的尊敬 , 并传颂不绝 。 此后 , 1687年又受聘纂修《宣城县志》 , 和梅庚共同负责举人部分的纂稿 。

除集会和公益活动外 , 梅清中年以后的游历 , 特别是两上黄山、一上泰山更是激发了他的创作热情 , 诞生了一批优秀的作品 。 康熙九年(1670)初夏 , 梅清第五次会试南归 , 途中登临东岳泰山 。 兴阑之余写下了《东岳》、《登泰山绝顶》等诗篇 , 关于梅清登临泰山的情形 , 梅鋗有非常详细的记述:“余尝亲至于岳矣 , 诸君子则为余言:囊者 , 先生之来游也 , 拽鹤笔 , 扶短年 , 披蒙茸 , 跻烟云 , 洒洒临空 , 长歌四望 , 闻之者一以为笃啸 , 一以为龙吟 。 方是时日观之石若益而高 , 扶桑之涛若溢而长 , 汉之玉简颖然若发其幽光 , 而五大夫松若引而为君鸣其秦风也 。 余闻其言而神缈然 。 ” 泰山壮观优美的景色使得梅清为之倾倒陶醉 , 开阔了心胸 , 拓宽了眼界 , 更加激发了他讴歌赞美壮丽河山的激情 , 他在赠送蔡瑶的诗句中如此写道:我写长松堪十丈 , 但恨幅短毫难放 , 兴欲飞神龙 , 变化非蛟璃 , 岱宗大夫为吾师 , 凌霄立岳始称奇 , 雷霆风雨相追随 。并且绘泰山图馈赠 , 以傲立风霜、不屈挺拔的泰山松来比拟自己高风亮节的个人情操 , 以此来勉励晚生后辈 。

推荐阅读

- 音乐|我的音乐绝不妥协——华语乐坛领军人物华晨宇的音乐态度

- 音乐|郑楠评价华语乐坛领军人物华晨宇坚持自己,不愿随波逐流

- 高燃|人类高质量演出现场―华语乐坛领军人物华晨宇的高燃现场

- 杨行密|徐氏三王”与宣城

- 年间|谱牒研究:因仕宦而定居宣城的家族

- 太守|李白与宣城(下)

- 美图|北宋山水画派大师——郭熙

- 明石|收复台湾第一人——宣城沈有容传(四)

- 梦李白|当涂郭祥正情系宣城

- 奥运会|国乒下一奥运周期新增四位领军人物,女队三人,男队一人