画派▲宣城画派的领军人物——梅清(二),( 三 )

康熙十一年(1672)十月 , 梅清的母亲张氏去世 , 他决定闭户读礼 , 丁忧居丧 。 母亲去世后不到两月 , 正值梅清五十岁生日 , 在这时失去了至亲之人 , 更加重了他对母亲的思念 , 他感慨万千 , 作有泣血四首 , 怀念母亲 , 其一云:“感冀生今日 , 相看一老狂 , 浮沉思出处 , 俯仰见存亡 。 搔首呈垂鬓 , 呼天雪满霜 。 残年栖奎室 , 如梦骤茫茫 。 ” 丁忧结束后 , 梅清进行了几次游历 , 先后赴苏州、南京及周边的泾县、旌德、歙县、广德等地 。

康熙十七年(1678)六月 , 梅清首度登上了皖南名山黄山 , 这一年梅清五十六岁 。 在盛夏溽暑之中攀山 , 同行者纷纷大呼 , 挥汗如雨 , 唯梅清觉得美景撩人 , 乃生平之快事 , 并作长诗〈黄山纪游诗一百韵〉 详细地纪录了这次壮游 。 他们首先由仙源宿松谷庵 , 当晚半夜即起 , 披星载月地往云门峰、石笋峰前进 。 自云门峰底一路攀爬上行 , 莽榛蔓草、杖短难拨 , 登至峰顶后下瞰左近的石笋峰群 , 梅清叹说“昨为仰面尊 , 今为培塿末 。 ”石笋峰观之已俨若小土丘 , 众人目瞪口呆山巅望远的震撼力 , 乃大呼“从此识黄山 。 ” 当晚 , 梅清一行人住宿在狮子林 , 次日清晨登上著名炼丹台 , 观看万峰烟雾、郁蒙如海的黄山云海 。 他们的足迹到达光明顶、过百步云梯、盘绕上莲花峰 , 并登上天都峰 。 最后 , 在汤泉一浴 , 尽洗全身的疲惫然后出山 。 黄山之行极大的开拓了梅清的视野 , 黄山的云海、奇松和怪石成为梅清画技攀升的老师 , 他在《黄山图册》的跋文中说:“余游黄山后 , 凡有笔墨大半皆黄山矣 。 ”从此 , 梅清以画黄山、写奇松闻名于时 。 与渐江、石涛被称为黄山三巨子 。

康熙二十二年(1683)秋 , 梅清应聘至南京参与编修《江南通志》 , 历时三个多月 , 来自江南省内的五十三位名流同聚于南京贡院 , 篇什酬唱进行的十分热烈 。 许多文士闻梅清之名 , 均向梅清索画 。 梅清也欣然为盐城书法家宋曹拿出的自画像《蔬枰荷锄图》请梅清补添松叶 , 为蔡方炳母亲八十大寿作图 , 更为两江总督于成龙作《松石图》 。 此时 , 纂修工作已进行三个月 , 五十三人大半告归 , 总督于成龙留下梅清、宋曹等九人 , 继续加工完成 。

文章图片

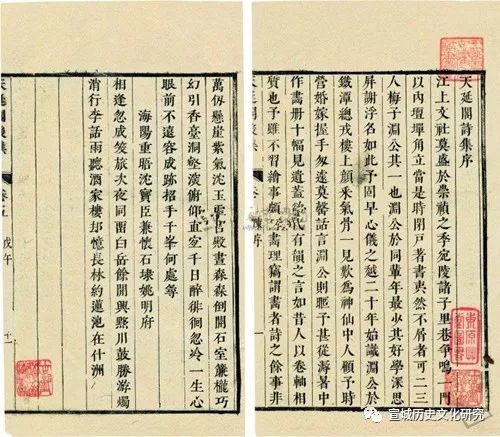

梅清诗集《天延阁后集》卷五卷首

康熙二十六年(1686) , 六十四岁的梅清因儿子分家 , 从城外居住了三十三年的天延阁 , 搬回城内少年时期居住过的茶峡草堂 。 此后梅清一直居住在这里 , 直到辞世 。 晚年的梅清 , 除了在1690年以六十八岁高龄第二次也是最后一次登上黄山 , 以及几次北上应试外 , 很少再出去远足交游 。 他回顾几十年前里中诗画会的情况“联吟泼墨 , 一时称盛” , 但是如今却“老成半谢” , 所以为了提携后起之秀 , 梅清时常举办文人集会 , 吟诗作画 , 提拔后进 。 康熙二十六年(1687年)重阳当日 , 梅清在家举行花果会 , 与会者有二十七人 , 先是登临小东门城台保丰台 , 再至茶峡草堂聚会 , 二十七人每人各画秋菊一支 。 梅清赋诗一首“茶峡堂前客兴狂 , 挥毫撒墨斗秋芳 。 自嘲白发簪红蕊 , 偏向枝头写傲霜 。 ”

在茶峡草堂 , 除了集会访友之外 , 大部分时间 , 他都在编辑《梅氏诗略》和他个人的诗集 。 1693 年五月 , 茶峡草堂遭遇了一次火灾 , 将已刻成的天延阁前后集共三十卷的刻版全部烧毁 。 本在此前 , 梅清即有意将三十卷诗集删芜就简重新再版 , 只是工程浩大而犹豫未决 。 经过这场突如其来的火灾之后 , 反倒促使梅清很快编辑完成《瞿山诗略》三十三卷 。 如此一来也无须担恐身殁后 , 子孙不能搜集诗稿而“束其稿于尘土之中”了 。 在《瞿山诗略》最末一卷《长余集》的序文中 , 梅清表示“老愿足矣” , 他对于能够重新删订诗集感到十分满足 。 并欲就此搁笔 。 四年之后(1697) , 梅清以七十五岁高龄去世 。 一代诗书画造诣精湛的艺术大师终于走完他那坎坷失意而又才华横溢的七十五个春秋 , 留给我们的那些艺术作品都是不朽的文化遗产 。 他的好友王士祯得知其去世的消息 , 不禁悲痛万分 , 叹息道:康熙丁丑在京师 , 闻渊公化去 , 妙画通灵 , 从此永绝!

推荐阅读

- 音乐|我的音乐绝不妥协——华语乐坛领军人物华晨宇的音乐态度

- 音乐|郑楠评价华语乐坛领军人物华晨宇坚持自己,不愿随波逐流

- 高燃|人类高质量演出现场―华语乐坛领军人物华晨宇的高燃现场

- 杨行密|徐氏三王”与宣城

- 年间|谱牒研究:因仕宦而定居宣城的家族

- 太守|李白与宣城(下)

- 美图|北宋山水画派大师——郭熙

- 明石|收复台湾第一人——宣城沈有容传(四)

- 梦李白|当涂郭祥正情系宣城

- 奥运会|国乒下一奥运周期新增四位领军人物,女队三人,男队一人