老子|胡适论老庄道家

_原题为 胡适论老庄道家

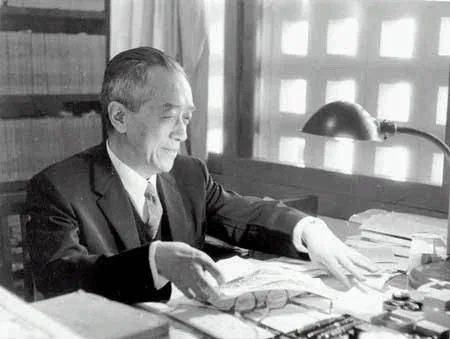

文章图片

文 | 盛邦和 , 华东师范大学中国现代思想文化研究所教授

作者来稿 转载需获得授权

“集大成的学派”

胡适对道家存有好感 。 他在自己的口述自传中回忆道:

“ 原来在我十几岁的时候, 就已经深受老子和墨子的影响 。 老子主张‘不争'(不抵抗)。 不争便是他在耶稣诞生五百年前所形成的自然宇宙哲学之一环 。 ”[1]

1906年9月 , 胡适就读于中国公学 , 有杂志约稿 。 他回忆道:“第一期里有我的一篇通俗《地理学》 , 署名‘期自胜生’ 。 那时候我正读《老子》 , 爱上了‘自胜者强'一名话 , 所以取了个号叫'希强' , 又自称'期自胜生’ 。 ”[2]

胡适论道家吸收众家之长 , 而为“集大成的学派” 。 当秦汉之际 , 儒墨之争虽已消灭 , 儒法之争却变得激烈 。 秦始皇焚书坑儒 , 便是儒法之争的结果 。 法家战胜 , 儒家大败 。 直到汉初 , 儒生才有点缓过气来 。 那个时代 , 只有与人无忤、与世无争的自然派哲学 , 不曾受政治上的影响 。 这个自然哲学就是道家 。 “这一派的哲学 , 当秦汉之际 , 不但没有消灭 , 还能吸收各家的长处 , 融会贯通 , 渐渐的变成一个集大成的学派 。 ”胡适认为:汉初一百年的道家哲学 , 算是中国古代哲学的一个大结束 。 古代的学派 , 除了墨家一支之外 , 所有精华 , 都被道家吸收进去 , 所以能成一个集大成的学派 。 这是汉代道家的特色 。

他又说:老子学说最大的功劳 , 在于超出天地万物之外 , 创设一个“道” 。 这个道的性质 , 为单独不变的存在 , 周行天地万物之中 , 生于天地万物之先 , 是乃天地万物的本原 。 [3]“道” , 本是一个抽象的观念 , 太微妙了 , 不容易说得明白 。 老子殚精竭思 , 于是想到一个“无”字 , 觉得这个“无”的性质、作用 , 处处和这个“道”最相像 。 [4]道无为而无不为 , 用不着什么神道作主宰 , 更用不着人力去造作安排 。 老子的“道” , 就是西洋哲学的自然法 。 日月星的运行 , 动植物的生老死 , 都接受自然法的支配 。 [5]

胡适的评论启发人作进一步的思考 , 即老子所奉行的既然是“自然法”的哲学 , 他所说的“道”就因没有“神”的介入而显示唯物论的特色 。 如日本现代哲学家永田广志所说:在中国 , 自然哲学毋宁说是由老子系统进一步在哲学上展开的 , 老子作为一切现象的根源提出的“道”是客观的实体 , “这一点又是带有自发的唯物主义色彩的思想” 。 [6]

“革命家”的老子

“道” , 包罗万象 , 其中一个耀眼的亮点 , 就是“革命” 。 把老子确认为中国古代的“革命家” , 是胡适的思想创造 。 春秋战国时代 , 战乱不休而伏尸遍野 , 政治败坏而民不聊生 , 百家蜂起而思潮奔涌 。 胡适说:“老子亲见那种时势 , 又受了那些思潮的影响 , 故他的思想 , 完全是那个时代的产儿 , 完全是那个时代的反动 。 ”

胡适细读老子五千言 , 特选以下几句 , 劝人细读:

其一 , “民之饥 , 以其上食税之多 , 是以饥 。 民之难治 , 以其上之有为 , 是以难治 。 民之轻死 , 以其上求生之厚 , 是以轻死 。 ”

其二 , “民不畏死 , 奈何以死惧之?若使民常畏死 , 而为奇者吾得执而杀之 , 孰敢?”

其三 , “天下多忌讳 , 而民弥贫;民多利器 , 国家滋昏;人多伎巧 , 奇物滋起;法令滋彰 , 盗贼多有 。 ”

其四 , “天之道损有余而补不足 。 人之道则不然:损不足以奉有余 。 ”

胡适说:试把《伐檀》《硕鼠》两篇诗记在心里 , 便知老子所说“人之道损不足以奉有余”和“民之饥以其上食税之多 , 是以饥”的话 , 乃是当时社会的实情 。 这些“激烈的议论” , 反映老子目击政乱民瘼而激起的“革命”心态 。

推荐阅读

- 撒贝宁妻子:“打死老子”撒贝宁:满脸疑惑

- 央视主持人|撒贝宁妻子:“打死老子”撒贝宁:满脸疑惑

- 明悟|《典籍里的中国》:撒贝宁问道老子,折射出很多现实的道理

- 老子天下第一|卷珠帘变卷帘门,霍尊彻底凉凉,不用再嫌弃芒果台了

- 风景|《姊妹淘》被突然叫停,元老庄思敏叹突然,主持人曾是亮眼风景

- 妻子|撒贝宁妻子:“打死老子”撒贝宁:满脸疑惑

- 老子|“老子早就不想干了”香锅被封官宣退播再不受气,污言秽语狂喷观众

- 香锅|“老子早就不想干了”香锅被封官宣退播再不受气,污言秽语狂喷观众

- 独若|独异于人

- 意思|《老子》是怎样被后人误读的?