文章|张鷟:唐代“公考”的专业户,考中科举七八次

_原题为 张鷟:唐代“公考”的专业户 , 考中科举七八次

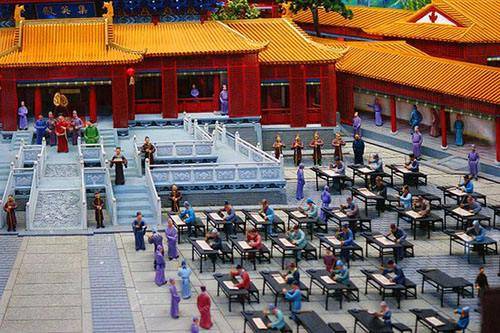

一年一度的国家公务员考试 , 今年有143.7万人报考 , 报考比最高达2315∶1 , 反映出万人瞩目的热度与千军万马过独木桥的难度 。 其实 , 这种热度和难度在古代“公考”——科举考试刚刚起步的唐代 , 就曾如此 。

科举是唐朝读书人从政入仕的重要途径 , 极难通过 。 唐前期进士科每年只录取二三十人 , 以至于有“五十少进士”之说 , 50岁能考上进士 , 已算“少年得志” 。 在这种激烈的竞争之中 , 大唐横空出世一个奇才 , 他参加科举“常举”进士科考试一次 , 又先后参加难度更高的科举“制举”考试七八次——学者准确考证出来的有四次 , 每次都春风得意 , 是当之无愧的大唐“公务员考试”专业户 。 此人就是张鷟(zhuó) 。

文章图片

张鷟大致出生于唐太宗末年高宗初年 , 儿时曾梦见一只长着紫色羽毛的大鸟飞到自家庭院之中 , 徘徊不去 。 梦醒后 , 他去找爷爷解梦 。 爷爷说这鸟叫“鸑鷟” , 是凤凰的辅弼之臣 , 预示着孙子你将来要当宰相辅佐皇帝 , “吾儿当以文章瑞于明廷” 。 他遂以鷟为名 , 文成为字 。

因为做了鸑鷟梦 , 张鷟有了宰辅梦 , 他要用爷爷指出的以文辅政的道路实现梦想 。 十年寒窗之后 , 张鷟约在唐高宗上元二年(公元675年)参加科举考试 , 高中进士 。 主考官骞味道评价张鷟 , “如此生 , 天下无双矣” 。

唐代读书人通过科举后并不能直接当官 , 只是取得了入仕资格 , 还要到吏部参加铨选;通过铨选后 , 也不一定能遇到合适的官职 , 这就需要“守选” , 即暂时在家待业几年再工作 。 张鷟就碰到这种情况 , 家里蹲了两年都没等到朝廷召唤 。

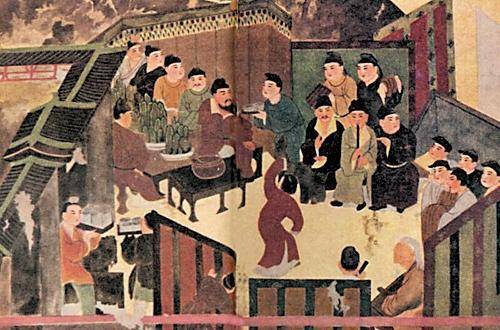

幸好天无绝人之路 , 唐代科举除进士科这些“常举”外 , 还有“制举” 。 制举是为能力特别卓越的人才开设的入仕绿色通道 , 通过后不必经过吏部铨选 , 也不用守选 , 就可以直接授予官职 。 但制举不像常举那样每隔几年就固定举行 , 一般是朝廷遇到重大问题需要聚揽天下英才攻坚克难时才会招考 。

仪凤二年(公元677年) , 朝廷改革中遇到了啃不动的硬骨头 , 唐高宗下令举行制举考试 。 张鷟参加了其中的“下笔成章”科目 , 过关后先后出任两个县的县尉(从九品下) , 协助县令处理县内司法事务 。

唐代六品以下的官员任期届满后 , 往往不能连续任职 , 要等上几年时间守选 , 才能获任下一个官职 。 只有参加制举考试的才可以继续任职 , 或留本职 , 或迁他职 , 甚至可以破格提拔 。 此等操作方式 , 简直是为张鷟这样的人量身定制 。

文章图片

大致在垂拱四年(公元688年)前后 , 张鷟参加了制举中考察文学才华的“词标文苑”科考试 , 高中后升任洛阳县尉(从八品下) 。 这次不但是升官 , 更是从十八线小县城搬到一线城市洛阳 。 张鷟的心情愉悦了很多 , 遂赋《咏燕诗》一首 , 文末有“从来赴甲第 , 两起一双飞”佳句 。 这两句诗语意双关 , 表面上是写燕子筑巢于豪门贵族的深宅大院 , 双双飞入飞出 , 实际上是说自己两次高中制举考试 , 好不畅快 。

武则天长寿元年(公元692年)左右 , 张鷟又参加了一次制举考试 , 通过后从洛阳县尉转任长安县尉 , 虽然级别不变 , 但躲过了守选 , 得以连续任职 。 三年后 , 证圣元年(公元695年) , 张鷟得到时任吏部侍郎刘奇的赏识 , 升任御史台监察御史(正八品上) , 后外放为处州(今浙江丽水一带)司仓参军(从七品下) 。

这次外放不久 , 张鷟栽了个跟头 , 不知因为犯了什么事 , 在长安元年(公元701年)七八月左右 , 被贬到柳州(今广西柳州一带)任司户参军(从八品下) 。 由于张鷟的文章名动天下 , 这次被贬甚至惊动了东突厥可汗默啜 。

推荐阅读

- 今晚《中国梦·我的梦2022中国网络视听年度盛典》节目单来啦!

- 封面独家|惊喜!川音教师周瓅6首原创音乐登上央视虎年春晚

- 《跑男》众望所归,老嘉宾确定回归,黄旭熙赶不回来参加节目录制

- 《开端》更新连占十条热搜,王萌萌为什么下车,你真的看懂了吗?

- 正式开办40年来第一次!央视官宣《2022年春节联欢晚会》可以竖版观看

- 2022北京台春晚 打造全民共情点

- 过年不回家,留在鄞州也挺好!

- 蓝鹰指数1月28日影视内容融合传播影响力排行榜TOP10

- “总冠军”现身!

- 2022春晚好热闹!明星扎堆彩排,刘涛李宇春红衣争艳,邓超睡不醒