英国|为何工业革命会出现英国,而不是在亚洲?( 四 )

亚洲为什么会落后于欧洲?

前文强调 , 英国的社会演化具有生物基础 , 是在一个制度稳定、私有产权确立的社会中 , 经由选汰作用的幸存者所驱动 。 这会引发一个问题:既然中国和日本的财产权从更久以前即维持稳定 , 同样的演化过程为什么没有先在中国和日本发生并产生同样的结局?

由于中国和日本1800年前的人口资料有所不足 , 印度的资料更是几乎阙如 , 让我们不得不擅加揣测 。 不过我们可以提出两种可能的解释 。

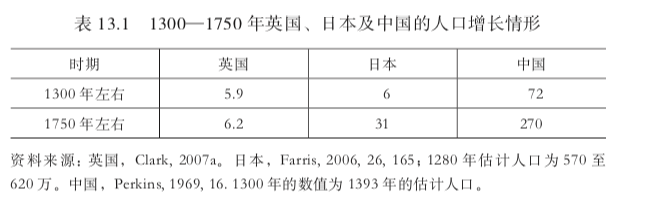

第一种解释是:令人意外地 , 1300至1750年 , 马尔萨斯陷阱对英国的束缚似乎比对日本或中国紧得多 。 表 13.1 显示这三个国家在1300及1750年前后的估计人口 。 历经450年 , 英国人口仅些微增长 , 日本和中国则分别增加4倍和接近3倍 。 马尔萨斯限制紧咬着英国不放 , 对亚洲则比较宽松 。 因此前工业英国面临的选汰压力确实比较严峻 。

文章图片

中国人口增长快速的部分原因是它向来是一个开疆辟土的社会 , 人口不断从中原向西、南方人口稀少的地区迁徙 。 因此 , 据估计中国在1770年的耕地面积已从1393年的6200万英亩增加至1,58亿英亩 , 这就是人口增长的主因 。 相较之下 , 英国在 1750年的耕地面积与1300年相差无几 , 没有土地可以拓展 。 而日本的人口能够如此大幅扩张 , 则是拜稻米产量大增所赐 。

英国和中、日两国的第二个不同点在于收入对于中、日两国生育率的影响似乎比英国轻微得多 。 中国和日本的富人似乎不会像英国富人那般常往较低阶层流动、带入中产阶级的态度和文化 。 可惜的是 , 我们所观察的这两国的有钱人都是世袭的贵族——日本的武士和中国清廷的贵族 。 若能研究较富有的平民会更有助益 , 但这些资料很难找到 。

以日本来讲 , 我们可以透过武士阶级的收养记录来了解其生育成效 。 为维系血脉 , 死前或退休时膝下无子的家族首领会采用收养的方式 。 我们研究的武士是官职世袭的地方官员 , 俸禄大多在50至15000石米不等 。 因为10石米相当于17世纪英国一名工人的年薪 , 可见这些武士相当富裕 , 就算以英国的标准衡量亦如是 。

但这些家庭收养的比例相当高 。 以日本总人口增长迅速的 17世纪为例 , 当时的收养率为 26.1% , 这意味着武士阶级的生育率与18世纪英国的有钱人相同 。 但18世纪时日本武士的收养率升高到36.6% , 表示当时武士的净生育率和英国只拥有4英亩地或一间农舍的平民相当 。 19世纪的收养率甚至高达39.3% 。 图13.2显示各世纪日本武士膝下有子的比例与财富的关系 , 对照英国在1620至1638年的比例 。 武士的平均财富可让他们置身英国资产最高的阶级 。 因此在1700年以后 , 他们的生育率比英国富有人家低得多 。

文章图片

因为有55%净替代率为1的英国男性有儿子还活着 , 这就表示在 1700 年后 , 即人口增长陷于停滞的时期 , 武士阶级尽管财富可观 , 净替代率却只略高于日本的一般人口 。 因为被领养人绝大多数是来自多子武士家庭的幼子 , 前工业时期的日本并未发生大批无职位武士涌向平民阶层的现象 。

在中国 , 精英阶层生育率的事证来自大清帝国皇室的宗谱 。 这个群组是1644至1840年居住于北京的皇室家族成员 。 王丰(Wang Feng)、 李中清(James Lee) 及卡康文林(Cameron Campbell)统计该群组长子出生的年代(十年一计) , 以及每位寿命45岁以上已婚男性(包括一妻及多妻的男性)的总生育子女数 。 图13.3即以这些资料绘成 , 概略呈现出所有皇室男性的“总生育率” 。 这个比例从18世纪初的7%左右一路下滑 , 1750 至1849年间平均只有4.8% 。

推荐阅读

- 虎年春晚《只此青绿》刷屏,“只此一卷”为何惊艳无数人?

- 中国好声音:曾溯恕输给忘词的张露馨,为何?她输给了赛制

- 没了“兄弟”的《奔跑吧》,为何越来越被观众所嫌弃

- 与那英抢歌被骂,又因“克夫”隐退歌坛,孙悦为何还能嫁富豪

- 《水门桥》参加北京春晚,易烊千玺缺席可以理解,陈凯歌为何缺席

- 作为著名的主持人,现在的何炅为何不再拍戏?

- 《哥哥》四公再现争议人物,这次轮到了张淇,节目组为何没放过他?

- “山楂妹”张月乔,凭星光大道爆红,为何走红后却拒认亲生父母?

- 为何办晚会成了互联网大厂的标配?

- 林志炫遭滑铁卢,陈小春赢专业歌手,《披哥》四公为何这么魔幻