顺治|泾县古村落:魁星高照石山村

_原题为 泾县古村落:魁星高照石山村

查从俭

第780期

因渡船而发展成镇的是章渡镇 , 因驿站发展成村的是石山村 。 石山村是古石山铺所在地 。

有关明泾县驿站 , 实际是铺 , 铺与驿站比 , 等级稍低 , 设施也较为简陋 , 但杨正泰撰《明代驿站考》却将其混作一谈 。

明黄汴等著的《天下水陆路程?芜湖县至徽州路》记载:“……南陵县 。 神庵塘 。 分界山 。 湖冲铺 。 仙石铺(上坊渡) 。 泾县(出绵纸) 。 山口铺 。 石山铺 。 考坑 。 破脚岭 。 白花铺……”但查嘉庆《泾县志?邮递》中并无山口铺、石山铺的记载 , 这是为何呢?

文章图片

清顺治《泾县志》记载 , 明万历年间 , 上述二铺俱已倒塌 , 县令邵蕡将其移至晏公镇 。 “铺” , 上可溯源到《周礼》里的十里之庐 , 秦十里之亭 。 宋建隆时以军士递文檄 , 叫铺兵 。 明朝的铺 , 其制式:外有门楼 , 上榜“××急递门” , 门内有邮亭 , 亭之后为厅五间 , 左右厢房六间 , 四周围以院墙 。 驿站里最大的官叫驿丞 , 并不入流 。

泾县的铺 , 除总铺有铺兵6名 , 余皆4名 。 《明代驿站考》记载:“自芜湖县至徽州府 , 每处十里 。 早有闷棍 , 日有调包 , 夜有盗 , 宜慎 。 轿、马并有 。 ”此段行程大都位于深山 , 看来并不十分安宁 。 顺治初 , 泾县涌溪还有土寇 , 因此有副总兵李岐山率兵驻扎白花镇(今白华村) 。

文章图片

因设铺于此 , 南来北往的商旅在此打尖歇脚 , 石山铺渐渐兴旺起来 , 聚而成村 , 且有商业街 。 铺移至5里外的晏公镇后 , 其街市并未受太大影响 , 直至上世纪八十年代末仍存 , 所以在新《泾县志》中尚有其古街的记载 。

古街没有什么特别可述的东西 , 只是这里是徽商、旌德商人的一条重要通道 , 商旅络绎不绝 。 古街光滑的石板路上 , 独轮车打磨出的深深沟印 , 让人感叹岁月的沧桑 。 因此处东边紧靠着石山 , 所以铺、村皆因其得名 。 石山村旧属晏公镇 , 现属泾川镇 。

文章图片

石山又名台泉山 , 当入徽之要津 。 昔日有瀑布从山顶飞泻至平地 , 如洒万斛珠 。 其声飒飒 , 历冬、夏如故 。 至康熙十四年(1675) , 遇旱枯竭后此奇景就消失了 。 入山处有台泉亭 , 门上有邑人赵青藜所题“问津处” 。 亭壁有邑人赵知希的《雨后台泉亭》诗:“寒风搜石骨 , 雨后马蹄稀 。 客子频筹驿 , 归心骤见晖 。 瀑高闻水声 , 雾定觉山飞 。 愁并暮天色 , 秋声下翠微 。 ”在亭外并不见攀山之路 , 过亭有贴壁的石阶盘旋而上 , 是谓“后者之顶承前者之趾 , 差互顷刻 , 仍复觌面” 。 半山有亭 , 为“龙王庙” , 可供游人稍憩 。

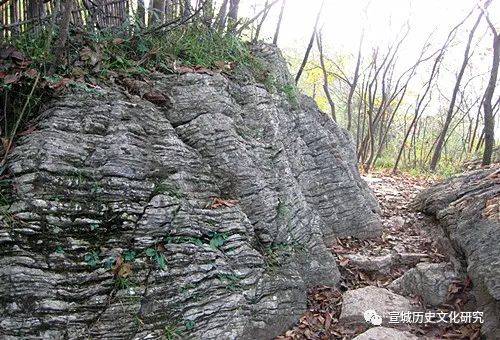

石山 , 顾名思义通体皆石 , 以石称胜 。 清顺治状元徐元文在《台泉山赋》中云:“夫兹山也 , 环石为屏 , 倚石作障 , 若骞若奔 , 若升若降 , 或凸或凹 , 或俯或仰 。 石门自开 , 石洞相向 , 石崖如帘 , 石桥如虹 , 石台碨礧 , 石池滉漾 , 殊形诡态 , 莫可名状 。 ”其山麓还有小石山 , 邑人、御史朱珔在《游台泉山记》中亦有描述云:“沿途垒石 , 立者仆者、洼者凸者、交错者拦遏者 , 如釜如杠、如箕如臼 , 如李广之射伏虎 , 如黄初平叱之而成羊 , 偨傂各状 , 渐就迆逦 。 ”

文章图片

推荐阅读

- “央视boys”再合体 《你好生活3》开启村落团建

- 合岭村|拍过《向往的生活》的村落如今怎么样?曾无人问津,如今人来人往

- 村落|拍过《向往的生活》的村落如今怎么样?曾无人问津,如今人来人往

- 多尔衮|她是多尔衮精心挑选的皇后,却遭到顺治厌恶,成为清朝第一个废后

- 苏东坡|粤东行:河源,苏家围,苏东坡后裔之客家古村落

- 新京报|大山里的支教老师:我愿一辈子“作秀” 杭州小伙杨明放弃丰厚收入,支教贵州山区11年;走遍黔西30多个村落

- 麻家寺村|兰州近郊破旧村落变网红"打卡地""新颜映旧貌"守乡愁

- 九岭|泾县小岭曹氏与宣纸的渊源

- 村落|多元文化交织 孕育古风村落

- content="农作物;古村落;传统民居;悠久历史"