葡萄|鉴赏|“露从今夜白”,古代绘画里的白露时节

_原题为 鉴赏|“露从今夜白” , 古代绘画里的白露时节

今日为二十四节气中的白露 。 “露从今夜白” , 水土湿气凝而为露 , 白者露之色 , 而气始寒也 。 白露之后 , 天气由闷热转向凉爽 , 部分草木也由青翠慢慢变成赭红 。无论是敦煌艺术中 , 还是古代绘画中 , 对此都有描绘 , 其中莫高窟中唐第159窟中野鹿飞驰、闲云舒卷;宋代苏轼“白露横江 , 水光接天”的赤壁被一再描绘;在明清的花鸟画中“白露垂珠 , 黄花绕篱”的景象日渐显现 。

文章图片

“字在敦煌”里的白露 来源:敦煌研究院

敦煌壁画中的白露

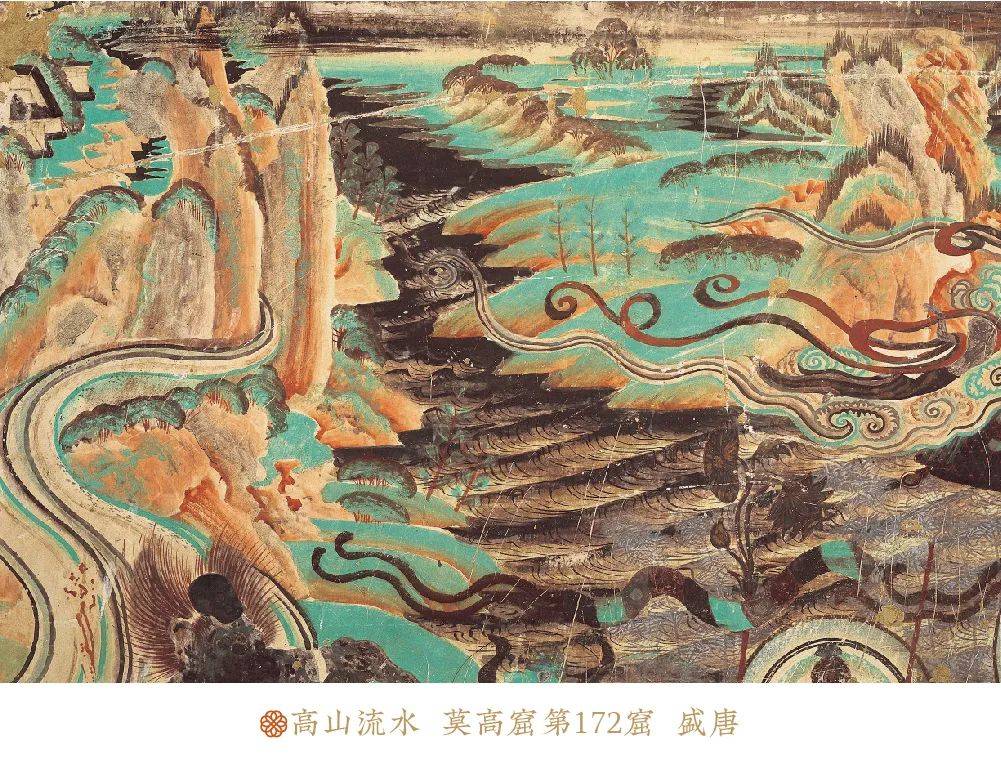

在敦煌莫高窟第172窟的盛唐壁画中 , 飞天也飘进秋景 , 衣带摇曳 , 裙摆生风 。 她的身后 , 在陡峭的山岭旁 , 一条大河蜿蜒而来 。 山上的树木由盛夏的青翠 , 慢慢变成初秋的赭红 , 一座小寺藏在山顶的草木之中若隐若现 。

文章图片

莫高窟第172窟 , 盛唐

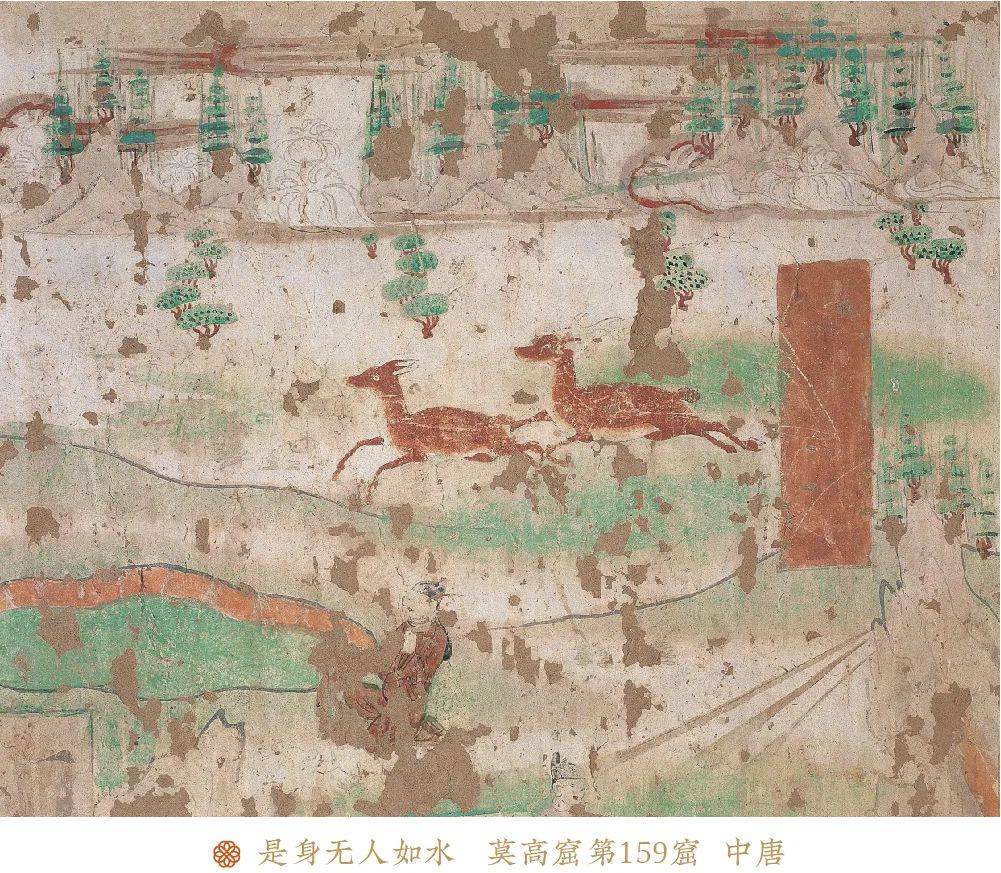

在中唐第159窟的壁画里中 , 士人双手合十坐于水前 , 已完全沉浸于自己的世界 。 野鹿在身边飞驰 , 他也全不在意 。 闲云随舒卷 , 安识身有无 。 千年后的白露时节 , 再看窟中壁画 , 泥土湿润的味道、桂花的香气依旧 , 一珠露水 , 就能把人洗净 , 瞬间澄明 。

文章图片

莫高窟第159窟 , 中唐

民间说 , “白露下葡萄 , 秋分打红枣” , 白露时节的葡萄最香甜 。 敦煌四季分明、光照充足、温差明显、空气干燥 , 加之当地特有的沙质土壤 , 为优质鲜食葡萄提供了优越的生长条件 。 敦煌种植葡萄、食饮葡萄的历史由来已久 , 葡萄也成为了敦煌壁画的经典图案、敦煌石窟艺术的重要组成部分 。

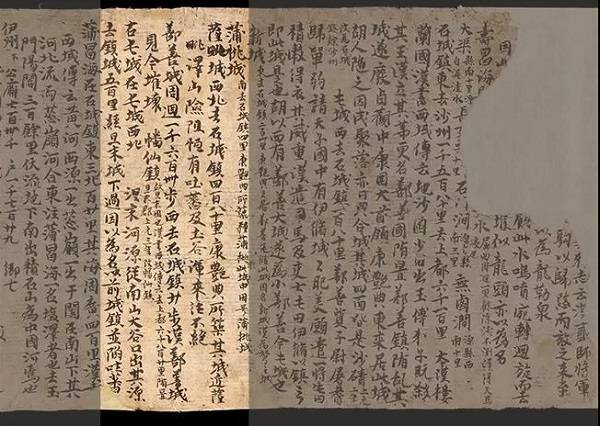

文章图片

敦煌文献 《沙州伊州地志》局部

葡萄原来的名字更有古意——蒲陶(也写作“蒲桃”) 。

据《汉书·西域传》所载 , 蒲陶种是往来西域的汉使从大宛(古代中亚国名 , 大约在今费尔干纳盆地)采归 。 当时大宛国及其周边地区生产葡萄 , 并已掌握葡萄酒的酿造和存储技术 。

遥想当年 , 张骞出使西域 , “凿空之旅”打通了中国和中亚、西亚以至南欧的“隔阂” , 同沿途各国建立起友好往来 , 各地的位置、人口、兵力、特产等 , 张骞都一一得以了解 。

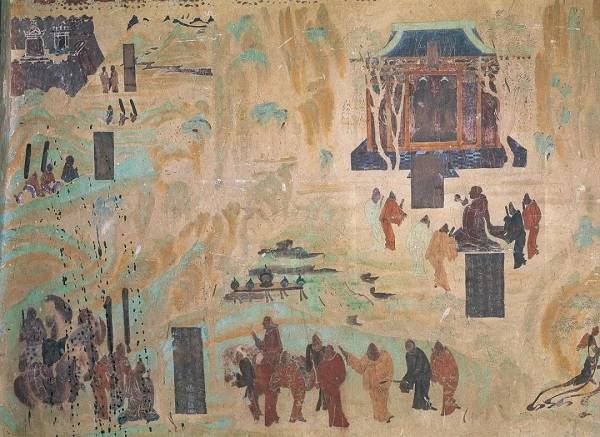

文章图片

莫高窟第323窟 张骞出使西域 初唐

公元前119年 , 张骞再次出使西域 , 中原与西域之间的丝绸之路更加畅通 , 交流更加密切 。 西域的音乐舞蹈、农作物等相继传入中国 。

丝路重振敦煌 , 自然留下许多中西“交流”的痕迹 , 葡萄就是其中之一 。 自此 , 敦煌不仅开始种植葡萄 , 还擅长以葡萄酿酒 。

敦煌壁画中常见的葡萄纹 , 也是中西方文化交融的例证 。

在古代近东地区 , 葡萄与葡萄藤是自然界繁荣多产的古老象征 , 代表精神生活和生命再生之意 。

佛教艺术中 , 菩萨也有时手持葡萄 , 或许寓意精神世界的充盈甜美 。 葡萄果粒繁硕 , 枝叶蔓延 , 则被人们寓以子孙绵长、家庭兴旺的美好愿望 。 于是便有了各种各样的“葡萄纹” 。

隋唐画匠将葡萄绘进敦煌壁画 , 各种各样的葡萄纹饰 , 成为敦煌壁画的经典图案、敦煌石窟艺术的重要组成部分 。

推荐阅读

- 被封杀后的草帽姐,昔日风光不再,现回农村卖起了葡萄

- 一分钟揭秘!刘谦从壶里倒出葡萄酒豆汁红茶,他是怎么做到的?

- 葡萄酒|安慕希《中国好声音》巅峰之夜激情开唱,四大分会场好戏连台见证冠军诞生

- 红茶|一分钟揭秘!刘谦从壶里倒出葡萄酒豆汁红茶,他是怎么做到的?

- 徐桂花|被封杀后的草帽姐,昔日风光不再,现回农村卖起了葡萄

- 鉴赏团|《披荆斩棘》公演排名公布后,陈小春突然消失,可能和GAI有关

- 葡萄酒|一分钟揭秘!刘谦从壶里倒出葡萄酒豆汁红茶,他是怎么做到的?

- 风光|惨遭封杀后,草帽姐再无早前的风光,生活艰难竟回农村卖起了葡萄

- 葡萄牙|C罗在韩国全程黑脸,在中国却诚意满满,对女粉简直是偶像剧

- 草帽姐|惨遭封杀后,草帽姐再无早前的风光,生活艰难竟回农村卖起了葡萄