历史|电影没讲明白,真实历史中金刚川到底是怎么回事?( 二 )

文章图片

(资料图)

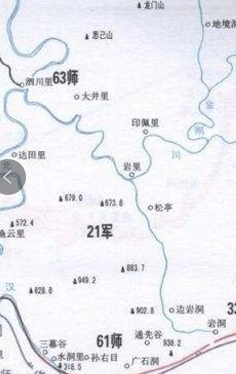

夏季反击战第一阶段一打响 , 美军不断出动飞机对我军后方补给线实施轰炸 , 整个夏季反击战 , 美国海军出动飞机7571次 , 其中一半力量负责轰炸 。 当时在金刚川流域主要渡口岩里的大桥就被完全炸毁 , 大桥被炸断直接切断了由北向南的公路 , 一座行人便桥也被美军飞机炸的几乎找不见桥影子 , 第60师第181师战斗所需要的物资都停留在桥北 , 前线急需后方的供应 。 为了确保夏季攻势第二阶段顺利进行 , 确保志愿军第60军第181师、第179师进攻883.7高地、973高地、902.8高地所需要的弹药物资补给能够运输到第一线 , 工兵团第10团命令第三连8天之内在金刚川主要渡口岩里架好大桥 。

文章图片

金刚川岩里渡口的位置(资料图)

1953年5月20日 , 工兵第10团第三连连长张振智带领工程兵连、排的干部来到岩里附近 , 金刚川一带闪着无数的微波 , 微波拍在两岸的断崖 。 被炸坏的桥脚受到激流的冲击 , 像是吞吐在浪涛里的小海岛 。

工兵连的干部们紧张地登高探底 , 他们一会爬到附近的山上眺望 , 一会又到江里看一下水势 。 当时当刻 , 工兵连的干部们都沉默不语 , 都拿出小本子记着东西 。 连长张智秀皱紧眉头 , 一直在思考如何在这里架起大桥 。

张振智出生在江苏省东海县一个贫困的农民家庭 , 由于家里穷没钱送他读书 , 他16岁就在陇海线路东段当工人 , 一干就是8年 。 参加中国人民解放军后 , 他刻苦学习工程建设的知识 , 很快他就掌握了工程兵的一般技术和知识 , 还发扬了工人特有的积极性和创造性 。

1950年的时候 , 他已经升任排长 , 有一次在架设一座永久性的钢筋水泥大桥的时候 , 他创造了七字锚、木排打桩法 , 节省了7200多工 , 使工作效率提高了一倍 。 因他执行任务中屡次表现出优秀的指挥才能 , 自己也不断改进操作方法 , 荣获了“模范指挥员”的称号 , 并于1950年9月参加了在首都北京召开的全国工农兵劳动模范代表会议 。 入朝作战后 , 他在1951年初开始指挥一个排在加修平康、剑沸浪、土洞一带的公路建设 。

而此时 , 团党委要求在金刚川岩里用8天时间把桥修建好 , 在平均每天落下敌人炸弹、炮弹二三百枚的情况下 , 要架起一座长达37米的载重桥 , 任务十分艰巨 。 就在这时 , 美军一枚重型榴弹炮弹在他们附近五十多米的地方爆炸 , 爆炸所产生的气浪卷着沙石冲击着张振智 , 他连忙爬起来对战友们说:“我们要在敌人眼皮底下架桥 , 要顶着炮火施工!”

战友们都说:“天大的困难也不怕!”“我们一定要把桥架通!”

随后 , 张振智、连指导员、副连长赵祥勉、第1排排长郑玉发等战友一起商量在哪里架桥比较好 。 张振智最后决定架桥的位置在离原渡口约80米的地方 , 面对战友们的疑惑 , 他指着悬崖说:“我们就是要在敌人意料不到的地方把桥架起来!

当天晚上 , 工兵第三连召开了支委扩大会 , 会议上 , 第三连的干部们把架桥的位置利弊因素都摆出来 , 又根据劳力、时间、材料 , 仔细地算了算帐 , 最后一致通过了张振智的建议 , 各个排进行分工 , 想了些办法 , 对28日16时前完成任务充满信心 。

第二天早上 , 张振智和赵祥勉脱掉衣服直接跳入江中 , 选择和测量桥基的位置 。 同时 , 悬崖下响起爆破声 , 锤子、榔头叮铃咣当的声音 。 在工兵连抓紧一切时间修桥的时候 , 美军不断派出飞机在这一带侦察 , 冒着敌人的炮火、飞机轰炸修桥 , 岩里这个渡口瞬间化为战场 。

根据张振智的部署 , 工兵第三连第一排、二排现场作业 , 第三排的任务是为连主力提供木材 , 也就是让第三排的战士们去伐木 。 这个任务对于第三排十分艰巨 , 因为周边山林大多数被烧毁 , 最后只在2.5公里以外的地方找到伐木场 , 但山上一多半树木被炸得不成材料 , 更严重的是伐好的木材运回去路上必须要通过敌人炮火封锁的地带 。

推荐阅读

- 大湾区中秋电影音乐晚会,王菲谢霆锋世纪同台,真正有生之年系列

- 王一博新电影花絮来了,一开口就讲上海话,十足的代入感!

- 肾上腺全程飙满,2022年熬夜也要看完的15部史诗级高分电影,部部都是经典大片(附链接)

- 何广智跨界演电影体验感良好!放话称想演成刘德华

- 四部微电影,让我重新认识了这档综艺

- 今年最佳电影综艺,我赌它

- “虎虎生威,狮狮如意”电影文化嘉年华亮相二沙岛

- 肖战粉丝原创微电影《奔赴》发布,时长26分钟,肖战代言均出席

- 【我家的熊孩子】“熊孩子”全体出演“第六次团结大会”,出席率创历史新高!

- 《好声音》8强姚晓棠成历史“第三人”,也是唯一饱受非议的人