历史|《掬水月在手》:历史深处的水与月

_原题为 《掬水月在手》:历史深处的水与月

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

◎十八爷

大部分写叶嘉莹的文章都会提到她坐绿皮火车来到南开的那一天 。 那是1979年的春天 , 55岁的叶嘉莹被南开从北大手里“抢”了过来 。 火车到站之后 , 她与前来迎接的南开诸君合影留念 , 尽管穿着简朴 , 依然难掩典雅的气质 , 人们形容她“仿佛天外来客” 。

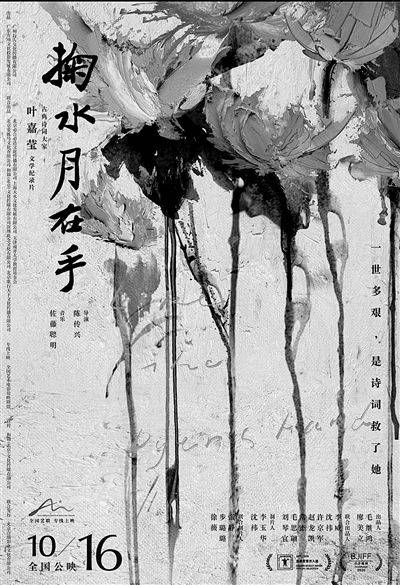

如果不是刻意去计算的话 , 我常常会忘了先生的年龄 。 除了发色渐白 , 时光仿佛不曾在她身上刻下痕迹 。 她始终是她 , 年复一年在话筒前说诗讲词 。 直到坐在电影院里和银幕上的她一起重访人生 , 才猛然意识到岁月流逝 , 原来在那些时刻里 , 她已经六十 , 七十 , 八十了 。 这个月 , 由陈传兴执导的文学纪录片《掬水月在手》上映 , 讲述叶嘉莹的诗词人生 。 此时距离1979年的那个春天 , 已经过去41年了 。

从《如雾起时》讲述“诗和历史” , 到《化城再来人》寻找“诗和信仰” , 陈传兴导演给“诗词三部曲”最终章《掬水月在手》的定义是“诗和存在” 。 这决定了这部文学纪录片的双重身份——既是叶嘉莹的传记片 , 也是陈传兴的收笔 。 应该说 , 《掬水月在手》从一开始就注定是一部有一点“曲高和寡”的纪录片 。

第一次看“他们在岛屿写作”系列纪录片时 , 我还在念博士 。 尽管买的影碟画质一般 , 也并不妨碍夜来与友人在宿舍对着电脑的小屏幕就酒言诗 。 《化城再来人》里周梦蝶老迈却有力的河南话至今让人念念不忘 。 三部曲前后跨越近十年 , 《掬水月在手》显然是当中影像语言最丰富、制作最精良的 , 但同时 , 或许也是最难的 。

如果说前两部主要是以影像和诗歌对位 , 以诗寻人 , 那么这一部看起来就不那么“对位”了 。 影片别致之一是用了大量空镜头 。 除了风景 , 还有壁画、浮雕、字画、古迹等特写 , 与佐藤聪明以雅乐和咏叹调写就的《秋兴八首》组曲 , 形成了与叙事之外的另一条线 。 镜中之景并不直接表意或对应诗歌 , 在叙事之外形成一种“断裂” 。

别致之二是以建筑(儿时成长的四合院)为喻 , 把叶先生的人生旅程拆成了六个章节 , 从门外、脉房 , 到内院、庭院 , 层层往里直至厢房 , 最后到达“空” 。 怎么看待两条线之间的关系 , 成了影片给大家提出的第一个问题 。

陈传兴自己的回答是 , 不要把《秋兴八首》组曲只当成配乐 , 这其实是另一条叙事线 。 换句话说 , 如果我们把叙事层面看做具体时间 , 那么音乐和空镜头构成的断裂就成了抽象的历史时间 。 叶嘉莹注《秋兴八首》 , 陈传兴用《秋兴八首》反过来再注叶嘉莹 , 构成了新的复调关系 。 正是在“以诗注诗”的意义上 , 导演认为这两条线缺一不可 。 只不过 , 由于两条线的节奏和韵律不同 , 二者的穿插剪辑不免会带来一点“顿挫”之感 。

别致之三 , 是复调声景的设计 。 讲到少年丧母之痛 , 影片插入了一段《兔爰》的朗诵 , 叶嘉莹的吟诵和少女的独白形成复调 。 讲到和顾随先生之间的师生情谊 , 也设计了由男女二声同时诵读师生唱和的《踏莎行》 。 这种同声叠诵不仅形成了一种跨越时间的对话 , 甚至也带来了一种“剧场感” , 让时空的碰撞都汇聚一处 。

剧场式叠诵之外 , 《秋兴八首》组曲还建立了另一重声画空间 。 按照米歇尔·希翁的说法 , 《掬水月在手》的配乐或许可以被看作是一种外骨骼叙事——被放置在“外面”的声音 。 这种外部空间的建立 , 在给观众带来听觉享受的同时 , 也提出了第二个问题 , 那就是要怎么看待外部感觉空间和内部叙事空间的关系 。 从这个意义上说 , 《秋兴八首》组曲的肃穆之感 , 与叶嘉莹的平淡之间是有一种反差的 。

推荐阅读

- 【我家的熊孩子】“熊孩子”全体出演“第六次团结大会”,出席率创历史新高!

- 《好声音》8强姚晓棠成历史“第三人”,也是唯一饱受非议的人

- 春节为何要放鞭炮?鞭炮有怎样的历史,为什么会成为春节的标配?

- “爱国青年”张玉安:上节目暴怼日韩,直言日本嘉宾该跪着说历史

- 王林平随笔《传承悠久历史文化,在古纸堆里精耕细作》

- 林一说虞书欣最可爱!欣欣子追星顾未易历史被翻出!

- 《单身即地狱》宋智雅妆容黑历史!脏欧美变成甜跩小猫妆解析,火速出圈的妆容进化必学

- 在新说唱因着装问题被一剪没,在听我的创下历史最低分的作品

- 芒果台新综艺定档:《快乐大本营》成历史,陪伴24年败给了什么?

- 《雪滴花》争议持续发酵,演员刘仁娜出演历史综艺,惨遭抨击