文章图片

文/陈根

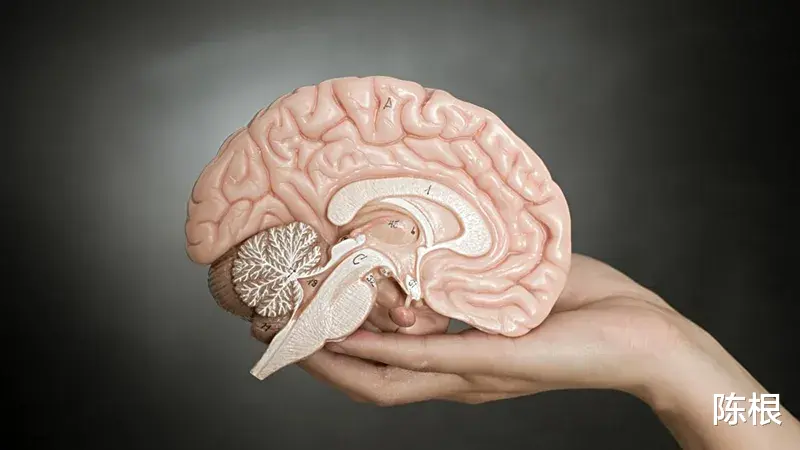

作为承载人类意识的载体 , 大脑结构和运行机制的复杂是众所周知的 。 其中 , 大脑的运转主要依靠多重神经元网络在多个脑区之间架起信息交流的桥梁 , 一个神经元细胞可以与50000个神经元细胞交流信息 。

即使人们处于睡眠状态 , 大脑中的神经元也无时无刻不在相互交流 。 在60年前科学家掌握了记录单个神经元的技术之后 , 他们就知道大脑活动会频繁发生变化 , 即便没有明显的理由表明大脑应当如此变化 , 但事实依旧如此 。

也就是说 , 大脑的神经活动是不规则的 , 是从一个瞬间到另一个瞬间的变化 。 并且 , 无论是否评估单个神经元或整个大脑区域 , 都会出现这种神经活动异常 。 大脑总是显得“嘈杂” , 然而就是这种“嘈杂” , 为大脑的科学研究带来了新的令人惊喜的发现 。

大脑“噪音”何起?

用脑电图仪在头皮表面记录到的自发脑电活动 , 就是所谓的脑电图(EEG) 。 1875年 , 英国生理学家RichardCaton首次从动物大脑皮层记录到节律性脑电波;1928年 , 德国精神病学家HansBerger则在前者基础上首次记录到人的脑电波 。

脑电波的基本波形包括a、β、θ和δ波四种 。 其中 , a波的频率为8~13Hz , 幅度为20~100μV , 常表现为波幅由小变大再由大变小 , 反复变化而形成a波的梭形 。 a波在枕叶皮层最为显著 , 成年人在清醒、安静并闭眼时出现 。

睁眼或接受其他刺激时立即消失而呈快波 , 即β波 , 这一现象也被称为a波阻断 。 β波的频率为14~30Hz , 幅度为5~20μV , 在额叶和顶叶较显著 , 是新皮层处于紧张活动状态的标志 。

θ波的频率为4~7Hz , 幅度为100~150μV , 是成年人困倦时的主要脑电活动表现 , 可在颞叶和顶叶记录到 。

δ波的频率为0.5~3Hz , 幅度为20~200μV , 常出现在成人入睡后 , 或处于极度疲劳或麻醉时 , 在颞叶和枕叶比较明显 。

脑电波的发现和脑电图记录的实际应用实现了人们对睡眠状态的准确判断和定量分析 , 成为研究睡眠的必备手段 。 根据脑电图 , 睡眠被分为了眼球快速运动(REM)睡眠 , 也叫做快速眼动睡眠或快动眼睡眠 , 具体表现为眼球快速运动并且发生梦境 , 以及与眼球快速运动睡眠恰好相反并且持续较长时间的非眼球快速运动(NREM)睡眠 。

不论是眼球快速运动(REM)睡眠 , 还是非眼球快速运动(NREM)睡眠 , 都是根据脑电波节律性电位变化所分类 。 然而 , 在脑电波节律性电位变化外 , 还存在一种非节律性的电位变化 , 也就是所谓的大脑“噪音” 。

对非周期性电位变化的认识可以追溯到1925年 , J.B.约翰逊在研究的真空管噪音 。 四年后 , 德国科学家汉斯·博杰就发表了首份人类脑电图研究报告 。 即便没有明显的理由表明大脑应当如此变化 , 但事实依旧如此 , 并且波动方式似乎完全随机 。

比如 , 当大脑形成α电波 , 即电波频率在8-12赫兹/秒时 , 人们处于放松、准备进入睡眠的状态 。 但是大脑的电波输出并不是完美的平滑曲线 , 相反 , 当它们陡增到顶峰、下冲到谷底时 , 这些线会产生抖动 。 有时大脑活动没有规律 , 使其看起来更像电噪音 。

当前 , 大脑噪音这一现象被给予诸多命名 , 有人称其为“1/f斜率”或“无标度活动” , 也有研究人员将其命名为“非周期性信号”或“非周期性活动” 。 尽管神经科学家在几十年前就已经知道了自发性的大脑波动 , 但一直不知道是什么原因造成的 。

研究人员只是将这种现象归结为“随机背景噪声” , 仍继续专注于分析更容易测试的有意识大脑活动 。 但是 , 随着研究人员开发出能够有效分析这些“大脑噪音”的算法 , 他们开始意识到 , 这种脑电活动并非真正的噪音 , 而是具有更深层的含义——它或许指示了大脑中神经活动的状态 , 甚至有可能判断意识的边界 。

大脑噪音之必要

如上所述 , 很长一段时间以来 , 研究人员都不认为这些“大脑噪音”能带来有用的信号——2014年发表于《认知科学趋势》的一篇综述中写到 , 或许是因为噪音看起来如此普遍 , 许多生物学家并不认为通过对噪音进行1/f特征转化 , 可以得到有用的信号 。 他们认为这可能是仪器自身发出的噪音 。

推荐阅读

- 关于鹦鹉螺的知识,造型可爱的‘活化石’

- “九星连珠”后地球会怎样?科学家已测出时间,距上次刚好1000年

- 为人类敲响警钟!57000年前的尸体重见天日,史前生物现身引发关注

- ?了解更多关于俘获离子量子计算的详细信息

- 私人公司也能训练宇航员,美国首个私人宇航员任务将于3月底发射

- NASA终于宣布国际空间站将坠毁,时间:2031年1月,地点:尼莫点

- 如果你在3月4日观察天空,也许,将望见一艘火箭的残骸坠入月球

- 印度月球轨道器紧急避让美国探测器,把自己给避让没了?说不清了

- 土壤农业化学家朱兆良院士逝世

- 现代采矿:古代职业如何在地球内外的当代生活中发挥关键作用