文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

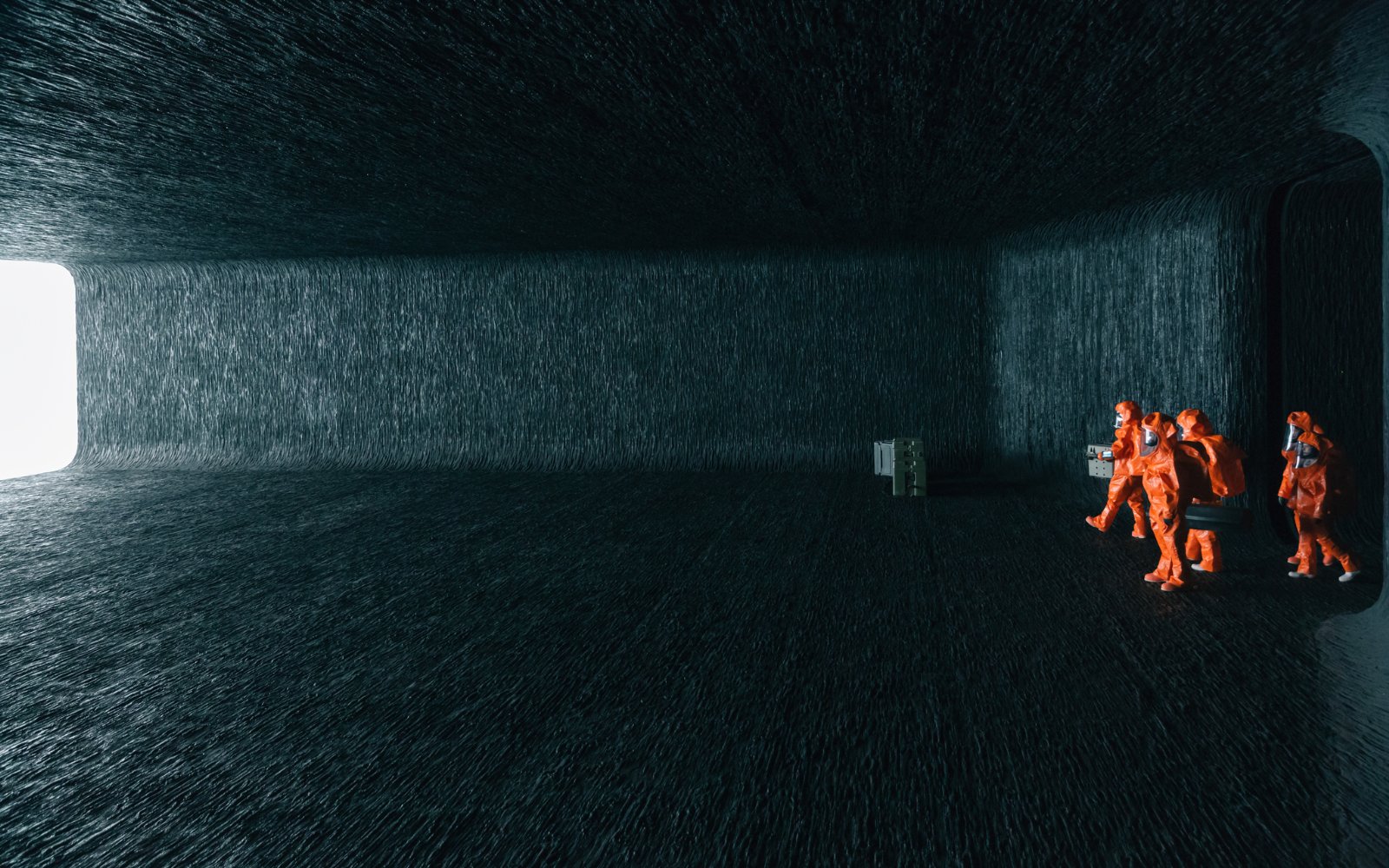

关于语言与科学 , 何者应作为人类文明基石的辩论 , 曾短暂地出现在丹尼.维勒纳夫(Denis Villeneuve)的《异星入境》(Arrival)中:「语言是文明的基石 , 是凝聚一个民族的黏合剂 , 是冲突发生时的第一件武器 。 」

物理学家伊恩念出了语言学家路易丝所撰写的研究论文序言 , 「但这显然是错的 。 」伊恩随后反驳道:「文明的基石不是语言 , 而是科学 。 」

当伊恩接续说到自己与外星人交流的设想──诸如他们是否以光速旅行、他们从何而来、二进位制的信息交换 , 路易丝则是打断了伊恩:「在我们丢一堆数学问题给他们前 , 就先单纯地与他们说话吧 。 」

此后 , 两人并没有在共事中继续争论何者为人类的基础 , 但是当路易丝明白了外星人科斯特洛所意旨的「语言」等于「武器」时 , 无疑是推翻了科学的自信与傲慢 。

综观二十世纪下半叶 , 甚至可以回溯至二次大战甫结束的1945年 , 以上所发生的事件对人类而言并不陌生:世界大战的发生瓦解了人们对于理性、科学及实证主义的信心 , 并且认识到过去被视为理所当然的事物、有许多在本质上既非永恒也非必然 。

因此我们必须寻找新的立足点来看待人类 。 结构主义以语言所建构的表意系统为依归 , 但是对于主张「去中心化」的后现代主义学者而言 , 中心是可以于一夕之间改变的 , 因此一切都存在着不确定性 , 科学、语言皆是如此 。

人类的存在并没有任何明确的立足点 , 而仅只是偶然的、转瞬即逝的一粒宇宙尘埃 。

不同于以上的是 , 就存在主义心理学者罗洛·梅的观点而论 , 语言存在一种名为「意向性」的特质:

隐约中 , 我们感到愿望不仅是想得满足而已 。 而当我们认识到人类愿望中的意义面向──亦即愿望并非一种单纯的欲力时 , 这个主题(意向性)则开始得到清晰的呈现;我们在语言、艺术及其他象征中 , 看见此愿望的意义面向 。

意向性被定义为连接主客体之间的桥梁 , 并使得主体经验与外在世界得以跨越界线并产生连接 。 在《异星入境》中许多未来及语言之间关联性的暗示下 , 语言的意向性确实可以使语言成为人类的基础 。

因此 , 我们可以透过梅《爱与意志》对于爱、意志与意向性的阐释脉络来理解《异星入境》 。

意向性当我们认识某件事物时 , 意味着我们已经以某种方式参与其中 。 这表示在认识的过程中 , 我们被所认识之事物赋形 , 但就在此一认识行为中 , 我们的理解力亦同时赋予此认识对象以某种形式 。

由梅引用神学家阿奎纳对意向性的阐释 , 我们可以发现主体与客体──也就是我们与物/环绕我们的世界──之间 , 并非以对立的形式存在 , 而是互相形成的 。

推荐阅读

- 美科学家发现:银河系旋臂已发生“断裂”,银河系是否正在解体?

- 宇宙大爆炸理论遭质疑,宇宙或许没有起点,历史可能无限久远?

- 除了黑洞还有白洞?爱因斯坦:白洞是黑洞的反演,能穿梭时间

- “黑洞很黑,我想去点亮”

- 一百多颗恒星“消失”,是什么原因?科学家怀疑是外星文明干的

- 天文学家在银河系附近发现一个古怪的黑洞,所在之处令人难以理解

- 天文学家对银河系中心进行“考古发掘”,结果发现了一条笔直的线

- 微波技术在许多的量子平台上无处不在,并且可以精确控制和读出量子态

- 天文学家拍到一条巨大的“DNA双螺旋体”,与时空奇点相连

- 人类伟大的进步!黑洞碰撞传出神秘信号,或证明霍金最伟大的预测