我国引雷有何意义?雷电存储能量巨大,如何能开发利用雷电能量?

文章图片

文章图片

文章图片

雷电算得上一种比较常见的天气现象了 , 打雷闪电往往会伴随强降雨 。 不过有时没有下雨 , 天空中的云层足够厚 , 也可能出现雷电 , 这种就是晴空霹雳 。

雷电的形成原因在很多人看来 , 雷电是一种很有危害性的现象 , 因为它会损坏建筑物 。 如果打雷闪电的时候人在户外 , 还会发生被雷击中死亡的后果 。

雷电之所以能够拉出那么长的电弧 , 跟其足够的大功率相关 。 一次较强放电电流能达到30万安培 , 电压能达10亿伏 , 这种水平的电荷存储释放 , 人类的技术还无法直接模拟出来 。

雷电的产生有一定的条件 , 需要有足够厚度的积雨云 , 这种云气流运动很快 , 而且有电荷分层现象 。 云层中的水分子遇冷形成雪花、冰屑、冰晶等 , 这些颗粒之间不断碰撞摩擦 , 电荷也在其间转移 。

如果这种电荷转移是随机方向进行的 , 云层就不会呈现出分层的带电效应 。 积雨云本来水汽就比一般的云更多 , 在重力以及其它因素的作用下 , 带有不同电荷的云层会错开 。

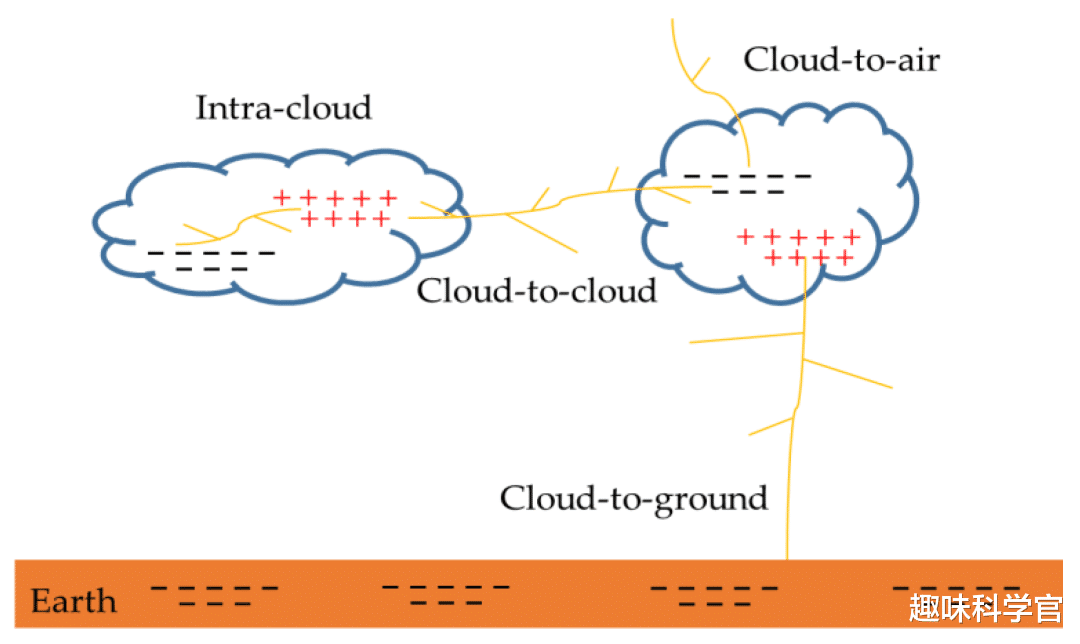

正电荷的云层位于最上方 , 下部分是负电荷的云层 , 最下面还有一部分正电荷云层 。 累计的电荷越来越多 , 正负电荷云层之间的电势差越来越大 , 达到空气的击穿电压后 , 就会发生闪电 。

人工引雷需要满足的条件如果在闪电发生之前 , 用导线连接到云层中 , 就能将存储的电荷提前释放 , 这也是人工引雷的原理 。 要将导线连接到云层 , 需要借助小型火箭 , 或者其他能够垂直升降的飞行器 。

【|我国引雷有何意义?雷电存储能量巨大,如何能开发利用雷电能量?】

中国的人工引雷实验开始时间较早 , 1974年第一次人工引雷实验取得成功 。 人工引雷听起来很高大上 , 实际上就跟避雷针差不多 。 只需要将导线拉到云层中就能释放电荷 。

根据实验的目的不同 , 人工引雷还分为引雷到地面以及空中引雷等等 , 实验的难点在于控制火箭的飞行速度 。 因为所使用的火箭体型较小 , 发射速度过快就会拉断导线 , 发射速度过慢也无法取得引雷效果 , 一般火箭速度在120 m/s即可 。

引雷的导线采用的是细钢丝 , 能保证有足够的承受张力 , 又不会过重 。 一次人工引雷成本较低 , 但其意义也是显而易见的 。 雷电的危害性不言而喻 , 人工引雷能够帮助研究雷电的性质 , 如果只是要避免雷电的话 , 可以安装避雷针 。

人工引雷有助于获得对雷电更深的认识但研究雷电的危害 , 跟开发利用雷电能量多少有些关系 , 雷电的能量巨大 , 要想将其能量收集起来 , 就少不了利用可以快速发射的集能装置 。

这种人工引雷实验并不具备实用性 , 它无法将云层中的电能完全释放出来 , 加上过大的击穿电压会损毁储能装置 , 所以释放的电能都被白白浪费掉了 。

要想收集雷电能量 , 需要在地下建造一个大型的电容器 , 这就要求所在的地区雷电天气要很频繁 。 或许也可以开发一种移动的高储能电容装置 , 这种装置还需满足承受高压的特性 。 人类对雷电的认识还比较少 , 雷电的能量具体有多少 , 还未有明确的结论 。 要开发利用雷电的能量 , 显然得知道雷电的基本特点 。

不过雷电能量自然不能用一根导线收集起来 , 一根导线被雷电击中一次 , 可能直接就融化了 。 而且选择的引雷导线得是低电阻的 , 雷电放电电流那么大 , 导线发热量太大 , 电能就浪费了不少 。 这也是限制雷电能量利用的主要因素 。

推荐阅读

- 重大成就!我国首颗陆地探测卫星升空,印度人惊叹:真是不可思议

- 我国建造月球国际科研站,需突破一项关键技术,嫦娥四号差点实现

- 如果一人被夸克级的细丝截断脖子,还能活着吗?有何科学依据?

- 人类改造的“肌肉牛”,每天狂长3斤肉,为什么我国不引进?

- “韦伯”为何要去拉格朗日L2点,我国航天器是否有能力飞那么远?

- 我国将造新一代“观天神器”爱因斯坦探针,超强视力可让黑洞现形

- 中国天眼迎来一个搭档,与我国空间望远镜共同发力,揭示宇宙奥秘

- 首例“猴子换头”实验在我国完成,总花费7000万,猴子的现状如何?

- 日本想抢在我国之前,蹭美国飞船实现载人登月,正在海选宇航员?

- 麻雀数量超过10亿只,在我国随处可见,为何几乎看不到它的遗骸?