文章图片

文章图片

每逢年末 , 《自然》杂志都会对外公布一份科技领域的“年度人物”名单 , 以提醒

12月15日 , 《自然》杂志正式公布了“影响2021年科学事件的10位人物”评选结果 。 其中 , 我国首次火星探测任务工程总设计师——张荣桥入选 。 这也是今年这一榜单上唯一的中国人 。

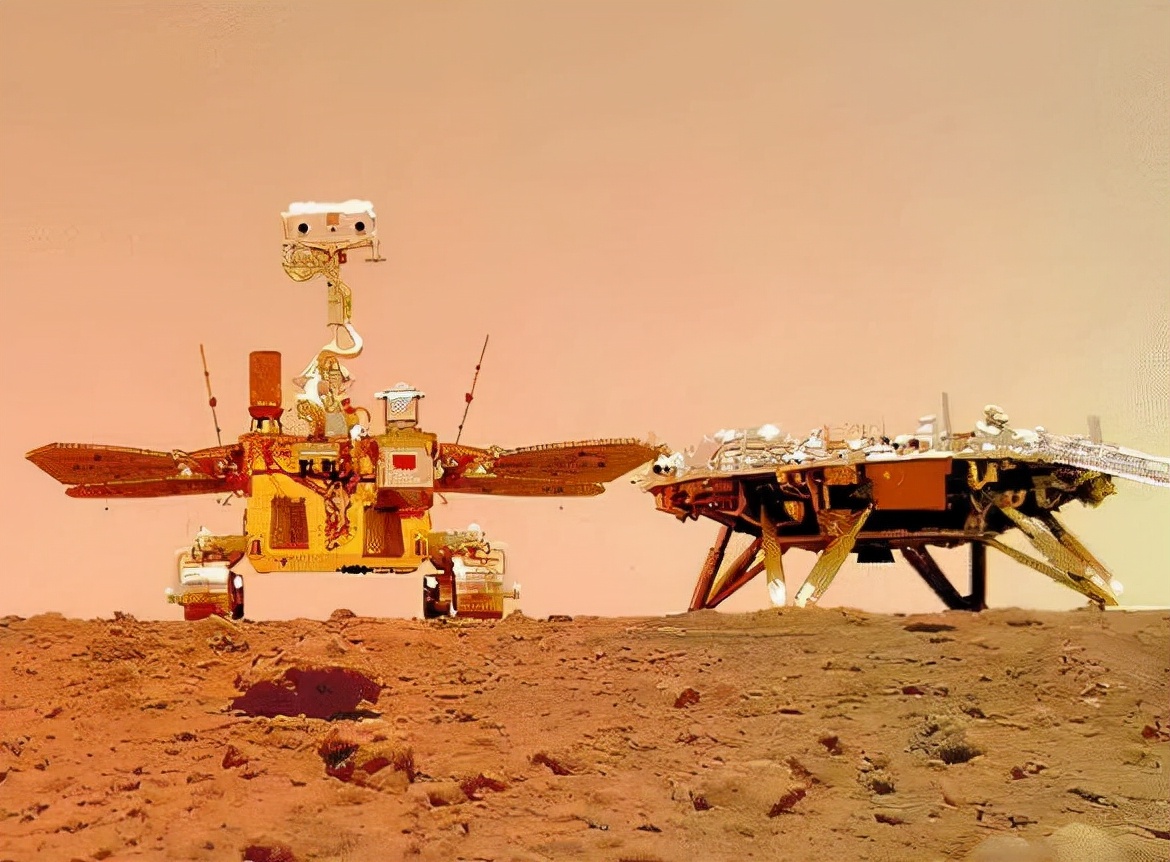

评选主办方表示 , 今年 , 中国成为世界上第二个让火星车成功着陆火星的国家 。 这也是中国国家航天局和火星探测任务总设计师张荣桥交出的完美答卷 。

张荣桥

但张荣桥清楚 , 这份“完美答卷”背后 , 他和一代代航天人 , 究竟倾注了怎样的心血 。

为什么是火星?星辰大海 , 是人类共同的梦想 。 而火星 , 就是这个梦想的“第一站” 。

有人会问 , 为什么是火星?这和火星所展现出的特点有关 。

作为太阳系中距离太阳第4近的行星 , 位于地球与木星之间的火星 , 是整个太阳系中与地球环境最相似的行星 。

比如 , 火星的

再比如 , 火星也像地球一样 , 存在四季的变化和不同温度带的划分 。 而火星地壳的物质组成也与地球地壳相似 , 等等 。

这些相似之处 , 仅仅是因为巧合吗?还是说 , 火星也可能存在生命?地球和火星 , 究竟谁是谁的“未来” , 谁是谁的“过去”?

科学家们认为 , 掌握这些信息 , 对研究地球早期历史和生命起源意义重大 , 对拓展人类生存空间也具有重要意义 。

想弄明白这些 , 我们必须到火星去 。

火星 , 不是一场想去就去的旅行但火星并不是那么好去的 。

从1960年前苏联向火星发射第一颗“火星探测器”以来 , 截至目前 , 世界各国累计至少举行了46次火星探测活动 , 其中成功和部分成功的 , 只占到24次 。 成功率勉强达到52.2% 。

上火星难 , 一方面难在部分客观条件的限制 。

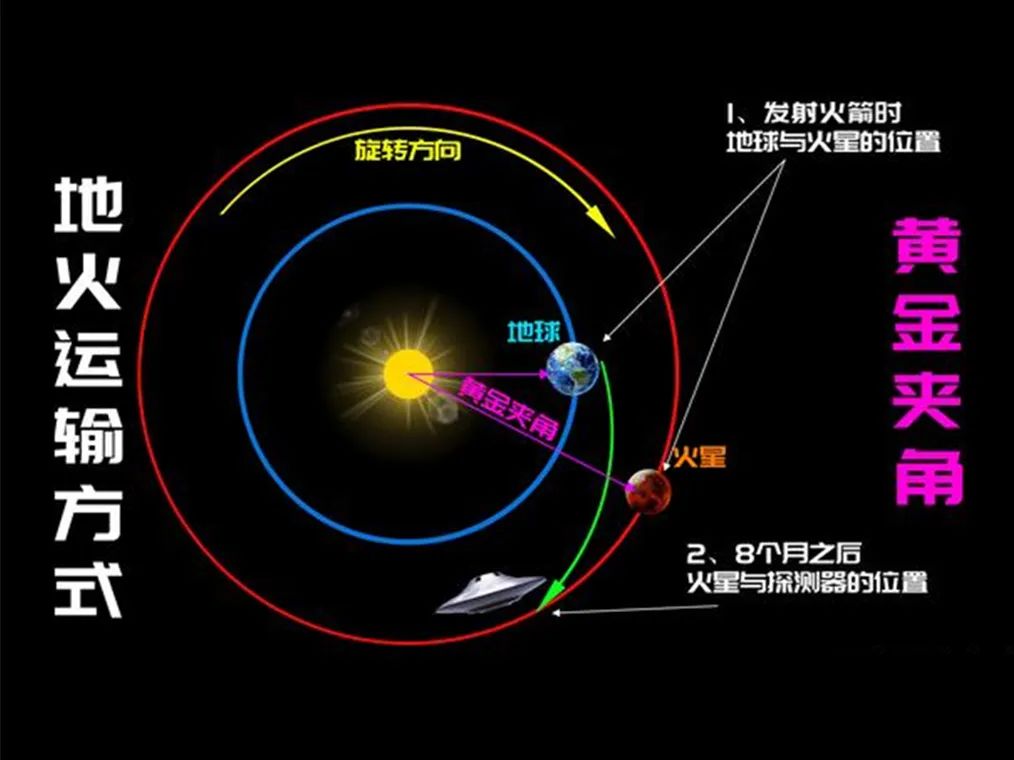

从地球向火星发射探测器时 , 探测器走的并不是直线 。

为了抵达火星 , 火箭发射后必须确保其运行轨迹是一条抛物线 。 并且 , 这条抛物线要和火星相对于太阳的公转轨道相交 。 只有这样 , 才能被火星的引力所捕获 , 靠近火星 。 这种轨道变换方式 , 就是著名的霍曼转移轨道 。

而霍曼转移轨道 , 也是有一定要求的 。 只有当地阳线(太阳与地球的连线)与火阳线(太阳与火星的连线)之间的夹角角度适中时 , 才是最佳时机 。 而根据科学家们的计算 , 这个“最佳时机” , 每26个月才有一次 。

即便把握住了发射的“最佳时机” , 在实际操作时也需要考虑各种可能存在的突发情况 。

就拿张荣桥所负责的“天问一号”火星探测任务来说 。

这一次的发射地点 , 定在了中国文昌航天发射场区 。 和内地的发射场区相比 , 这里更容易受到台风的影响 。 台风 , 对于火箭的发射来说是一个很大的不确定因素 。 再加上我们这一次的飞行任务重、飞行时间长 , 稍有差池 , 全盘皆输 。

另外 , 地球到火星的距离相当于地月距离的一千倍 。 在地球上所接收到火星探测器的信号强度只有月球探测器信号强度的一百万分之一 。 再加上远距离所带来的“时延长”的问题 , 将近18分钟的时延 , 让火星探测的每一步关键时刻都必须具有高度的自主控制能力 。

种种这些 , 都是具体工作中张荣桥必须面对的压力 。

一步实现绕、着、巡其实在“

2014年9月2日 , 当我国的火星探测任务还没有正式得到国家批复立项的时候 , 张荣桥和同事们已经相继展开了一系列的研究工作 。 也

推荐阅读

- 这野兽真可怜!常被黄鼬咬断脖子,豹叼它喂幼崽,猞猁靠它过日子

- 刚刚启动!第一棒是他

- 事关月球采矿控制权,美国拒绝与中国合作,没想到中方已抢先一步

- 我国建造月球国际科研站,需突破一项关键技术,嫦娥四号差点实现

- 印度月球轨道器紧急避让美国探测器,把自己给避让没了?说不清了

- 2022 年12 个令人兴奋的里程碑事件

- 史上唯一被陨石砸中的人,虽只受了皮外伤,但后续的麻烦却没停过

- 散伙的前奏,美再危及国际空间站,中国需警惕,NASA自断后路

- 再过几天,将会有一大笔钱从我们头顶飞过

- 木星之水几何,孰可测之?结果何知?