文章图片

1月29日上午 , 小米正式发布自研的隔空充电技术 , 接收端设备都不需要任何充电线、充电底座 , 即使距离发射端设备数米远 , 也能实现自动隔空充电 。 与此同时 , 联想旗下的摩托罗拉官方也发布了自己的隔空充电技术 。 那么小米与摩托罗拉的隔空充电技术到底有何奥秘呢?

小米隔空充电技术发布

据小米官方介绍 , 小米隔空充电技术核心在于空间定位和隔空能量传输 。 其自研的隔空充电桩(发射端)内置5个相位干涉天线 , 可以对手机进行毫秒级空间定位 , 精准探测手机(接收端)位置 。 然后通过144个天线构成的相位控制阵列 , 通过波束成形将毫米波定向发射给手机 , 以实现隔空充电 。

文章图片

当然 , 与以往的无线充电技术一样 , 手机(接收端)也需要内置相应的组件 , 才能接收到发射端发出的能量 。 不同的是 , 传统的无线充电手机内部内置的是线圈 , 而手机要支持隔空充电 , 内部则需要内建“信标天线”和“接收天线阵列” 。

其中 , 信标天线的作用是通过低功耗方式在空间场内广播位置信息 , 让发射端能够找到接收端的位置 。 然后发射端在通过波束成形技术定向发射毫米波信号 , 这个时候手机端内建的14根天线组成的接收天线阵列 , 就可以将发射端发出的毫米波信号 , 通过整流电路转化为电能 , 以实现隔空充电体验 。

文章图片

据介绍 , 目前小米隔空充电技术 , 已经实现了数米半径内 , 同时为多台设备进行远距离隔空充电 , 且每台设备的充电功率可达5瓦 , 甚至有异物遮挡也并不会降低充电效率 。

虽然充电功率只有5W , 但是已经基本满足了目前手机的较低限度的充电要求 , 而且是在用户正常使用手机完全不受影响的情况下的无感式充电 , 体验远超传统的无线充电 。 当然 , 我们也可以看到 , 目前小米的隔空充电发射端体积较大 , 内部所用到的天线阵列规格较高 , 因此成本可能也将是一大挑战 。

摩托罗拉展示隔空充电技术

在今天上午小米发布自研隔空充电技术的同时 , 摩托罗拉也通过视频展示了自己的无线充电技术 。

根据视频显示 , 两台Motorola edge手机分别放在距离发射端1米与80厘米远处 , 均可自动实现隔空充电 。

文章图片

据联想中国区手机业务部总经理陈劲表示 , 摩托罗拉的隔空充电距离 , 已经可以做到远远大于当前以Qi技术为主的接触式充电 , 且实现了可以多台手机同时充电 , 拥有更高自由度的同时 , 还兼具安全性能 , 是真正意义上的无线充电 。

而且 , 从视频来看 , 摩托罗拉的隔空充电技术的发射端的体积要比小米的小很多倍 , 非常的小巧便携 , 易于部署 。

不过 , 需要指出的是 , 在演示视频中 , 摩托罗拉的隔空充电技术并不能穿透障碍物 , 用手挡住充电发射端之后 , 就停止了充电 。 相比之下 , 小米隔空充电技术则在遮挡的情况下也能够正常工作 。

当然 , 这主要得益于小米的隔空充电技术的发射端不仅用上了144根天线阵列 , 还应用了波束成形技术 , 即有针对性的向被充电设备所在位置进行发射 , 提升了信号强度 , 使得信号的穿透性和传输距离都得到了提升 。 另外接收端也用上了14根天线 , 信号接收的灵敏度更高 , 因此即使有遮挡也能够正常工作 。

隔空充电如何实现?

众所周知 , 目前市场上广泛应用的无线充电设备基本都是基于无线充电联盟(WPC)推出的Qi标准的 , 该标准基于磁感应技术 。 但是 , 该技术在进行无线充电时 , 不仅要求接收端与发射端之间的间隔距离非常小 , 同时对于摆放的位置也有较高要求 。 比如苹果新推出的Magsafe无线充电器 , 就是通过磁吸与iPhone 12的无线充电接收端进行紧紧贴合并精准对位 , 以实现稳定高效的无线充电 。

正是由于WPC主推的磁感应的无线充电技术存在诸多掣肘 , 于是在空间上自由度更高、传输距离更远的无线充电技术开始出现 , 主要有磁共振式、无线电波式和光能量式等 。

文章图片

1、磁共振式

我们都知道 , 音叉具有“共振”这种有趣的物理性质 。 每支音叉都有自己的发声频率 , 当一支音叉振动发声时 , 若附近有另一支发声频率相同的音叉 , 即使它没有直接受到敲击 , 也会跟着振动 。 音叉的共振可以说达成了能量的传递 。

同样 , 磁共振无线充电就是利用了两个振动频率相同的谐振电路放在一起 , 其中一个开始因为通电而振荡时 , 另一个电路也会跟着振荡起来 , “自动”产生电流 , 电能就这样被隔空传送了 。 这样的现象称为“磁共振” , 用来进行无线充电 , 可以在距离数米的位置 , 给多个设备隔空充电 , 并且对于设备的位置没有什么要求 。

早在四五年前 , 就已经有很多的无线充电技术公司在研究基于磁共振原理的隔空充电技术 。 比如英特尔、WiTricity、uBeam、Bose 、华为、SprouTIng、宁波微鹅、上海楚山、紫霄科技、中惠创智、台湾捷佳等都有在研发基于磁共振的无线充电技术 。

一直以来 , AirFuel无线充电联盟(由PMA和A4WP两大联盟合并组成)在力推基于AirFuel标准的6.78MHz谐振磁场的磁共振无线充电技术 , 可覆盖的功率范围在0-60w左右 。

资料显示 , 在AirFuel 阵营中有高通、三星、戴尔、Energous、PowerSphyr、WiTricity、Gill Electronics、Chargifi 、RT Tech等公司 。

而WPC很早也将磁共振技术列入了其标准 。 上海楚山电子科技正是专注于WPC框架下的kHz级谐振频率的磁共振无线充电技术 。

磁共振式无线充电技术来说 , 其优势在于可以实现远距离大功率充电 , 并且转换效率可以达到50%以上 , 但是难点在于要将两个电路调整到一模一样的频率 , 并实现小型化和高效率化 。 磁共振无线充电系统的设计需要掌握天线设计能力、超高频率电源控制系统、谐振管理技术等先进技术 , 对于技术要求较高 。

另外 , AirFuel谐振使用的6.78MHz频段是ISM (工业-科学-医疗)频率中最低的一个 。 因此 , 对于人体的健康没有什么影响 。

2、无线电波式

【音叉|揭秘小米与摩托罗拉的隔空充电技术,辐射问题将成隐忧?】无线电波式充电技术主要是基于RF射频原理 , 将电能通过频率约2.4GHz/5.8GHz的无线电波的方式传导 , 接收端则需要通过天线接收无线电波 , 并将其转换为电力 。 该技术优点是成本低 , 且可给射频覆盖范围内的多个设备同时充电 , 但缺点是无线射频传输若无方向性传输效率比较差 , 同时容易受到干扰 , 加上传输效率较低 , 所以只适合用于耗电量较低的设备 , 当然也可以通过提高发射功率来提升传输效率 , 但是又会有辐射带来的健康问题 。

目前主要从事基于无线电波的无线充电技术的厂商主要有Energous、Ossia、Powercast、GuRu Wireless等 。

文章图片

以Energous为例 , 早在2015年的时候 , 其就推出了名为WattUp的无线充电技术 , 可以同时为4.5米距离内为四个待充设备提供2W功率的电力传输 , 而耗时仅为传统接线充电的一半 。

值得一提的是 , 在2019年2月 , vivo就已经与Energous就无线充电技术展开合作 。 该合作由Energous的WattUp无线充电提供技术支持 , vivo手机将可以通过无线电射频为电池充电 。

另外 , 在CES2020上 , 美国GuRu Wireless公司展示了基于工作频率更高的毫米波(mmWave)的三种不同的隔空充电解决方案的原型 。

文章图片

GuRu表示 , 其可以利用毫米波技术实现对于几英尺距离远的多个设备的充电(1英尺=30.48厘米) , 充电功率可以达到数瓦特 , 可与消费者使用传统充电器所使用的功率相比 。

3、光能量方式

光能量方式主要是通过将光能量转换为电能 。 所以光能量能够覆盖到的地方都可以利用来进行充电 , 所以其可以支持较远距离的充电 。 但是光容易被遮挡 , 这也使得这项技术存在较大限制 。

目前这块的厂商主要有Laser Motive、Wi Charge等 , 还有一些研究机构 。

其中 , Laser Motive产品的工作原理是使用Laser激光器通过空气或光纤电缆 , 将集中光束发送到将光转换成电的远程接收器 , 将雷射光转换成电能 。 Laser Motive是使用高强度Laser而雷射光能量比太阳强得多 , 它可以瞄准任何地方 , 其最远可达10千米 , 目前主要用于点对点的能量传输 , 如山上的通讯中继塔、海水底下之传感器、无人机用途、军式地区或油田之电子装备、火箭航天飞机之电力供给…等等特殊环境之状况 , 以达到具备经济性、安全性的电力供给方式 。

Wi Charge则是利用红外线方式提供充电功能 , 其充电功率可达10W、有效距离为15英尺(约457.2厘米) 。 目前 , Wi-Charge的发射器模块尺寸约为17x17mm , 未来将致力于将尺寸缩减至10x10mm以下 , 并将可充电距离延伸至约9米 , 使其能涵盖一般室内空间的所有范围 , 以抢攻智能家居商机 。

另外 , 不久前韩国世宗大学研究团队也开发成功一种基于红外线的远距离无线充电技术 。 据介绍 , 这种红外无线充电技术使用半导体光放大器件产生的高功率红外光线 , 来实现远距离无线充电 , 其工作距离可达数米或者更远 , 能量在传递过程中几乎没有损失 。 而且可以选择不同波段同时对多个电子设备进行充电 。 并且红外无线充电不产生电磁波 , 避免了电磁污染对人体的危害 。 据了解 , 目前韩国世宗大学的研究团队就该技术已经完成了韩国和国际专利申请 , 正在注册商业实体进行商业化开发 。

隐忧:辐射是否影响健康?

从前面的介绍 , 我们不难看出 , 基于光能量式的无线充电技术并不存在影响健康的问题 , 而磁共振式无线充电技术虽然存在辐射 , 但是由于主要工作在MH或KHz频率 , 所以对人体健康基本没有什么影响 。

而小米和摩托罗拉的隔空充电技术应该都是基于无线射频的充电技术 , 而这项技术如果要想实现对较远距离的设备维持较高功率的充电效果 , 那么辐射自然是一个令消费者担忧的问题 。

有业内人士以常规的无线路由器的辐射和小米的隔空充电为例 , 给芯智讯做了一个估算:

国家要求无线局域网设备最大发射功率要小于10mW , 那么我们就以常规的无线路由器功率发射功率为10mW计算 , 由于无线路由器是向各个方向同时发射 , 在两米的半径里 , 其辐射面积大约是4*3.14*200*200平方厘米 。

假设手机面积是40平方厘米 , 小米的5W功率全部定向落在这个40平方厘米的面上 。

常规路由器与小米隔空充电发射端相比 , 身体承受的功率密度之比大约是0.01W / 5W * 40平方厘米/(4*3.14*200*200)平方厘米=0.00000000016 。

换算过来看 , 小米充电对手机所在位置附近的人体的辐射可能是常规WiFi路由器的6250000000倍 。

显然 , 如果该估算数据没有问题的话 , 那么小米的隔空充电技术可能存在辐射问题 。

不过 , 值得一提的是 , 前面提到的同样通过毫米波来实现隔空充电的GuRu , 曾针对辐射问题质疑表示 , “这些波是非电离的 , 可以通过人体 , 没有任何有害影响 。 而且用作无线充电的毫米波并没有那么高的功率 , 所以对此并不用太过担忧 。 ”另外 , “安全和智能”系统可自动检测设备的正确功率水平并进行调整其使用功率 。

而摩托罗拉的隔空充电技术并未给出具体的数据 , 因此具体辐射情况如何不得而知 。

不过 , 据联想中国区手机业务部总经理陈劲介绍 , 摩托罗拉演示视频中手挡住充电器会停止充电 , 是专门为用户健康开发的安全设置 。 主要是在功率较大的充电器发射端集成了感应装置 , 检测到人体遮挡时提供的安全保护 , 这是工程设计的人机保护常识 。

显然 , 从陈劲的话中我们能够看出 , 摩托罗拉的隔空充电技术的发射端并不是不能够实现在遮挡情况下进行隔空充电 , 而是因为发射端存在辐射问题 , 因此特别加入了传感器 , 检测到人体遮挡时停止工作 。

陈劲同时还表示:“产业链是开放的 , 谁也不能在所有的领域所有的时间还赢得所有的同行 。 ”显然 , 陈劲的这番话似乎是在意指小米 。

无线充电专利格局

芯智讯曾在此前的《全球无线充电专利格局:三星排名第一 , 苹果第五 , 华为第十!》一文当中 , 详细的介绍了目前的全球无线充电专利格局 。 以下重新贴一下部分内容:

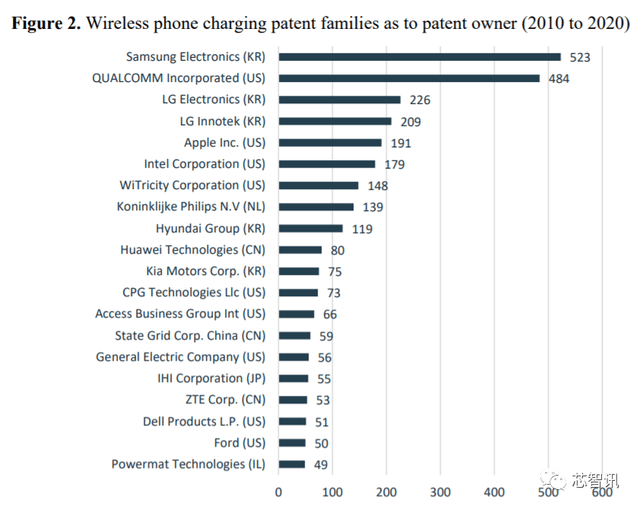

根据IPlytics统计的数据显示 , 2020年三星以523项无线充电专利专利排名全球第一;高通则以484件专利排名第二;LG电子则以226件专利排名第三 。 排名第四和第五位的则分别是LG Innotek(209件)和苹果(191件) 。 华为和中兴分别以80件和53件排名第10位和第17位 。

文章图片

综合来看 , 韩国和美国的公司在无线充电领域拥有着最多的专利 , 中国厂商只有华为和中兴 。 虽然大多数的头部的厂商都是手机制造商或芯片厂商 , 但在前二十大无线充电专利厂商当中也出现了多家无线充电技术厂商(比如WiTricity、Powermat等)以及汽车制造商(比如现代汽车、起亚汽车、福特等) 。

编辑:芯智讯-浪客剑

推荐阅读

- 功能|小米 Watch S1图赏:商务气质新系列,稳步入场不急切

- 截图|靠抄袭对标苹果?心动黄一孟指责小米新版游戏中心抄袭TapTap

- 实力比|小米12对标苹果遭嘲讽?雷军:国产手机的实力比想象中强,有和苹果比较的勇气

- 真皮|小米 Watch S1 商务智能手表今日开售

- 尺寸|3199元起,小米12/12 Pro/12X手机今天晚上20点正式开售

- 大容量|首发价 2999 元,小米平板 5 Pro 8GB+256GB 大容量版今日开售

- HiFi|首销价 449 元,小米真无线降噪耳机 3 今日开售

- Tesla|特斯拉新款Model S电池体积小能量密度高 外媒揭秘三大关键技术

- 雷军|和雷军一起开箱,领取小米12「专属指南」

- Pro|价格相差1000块钱 买小米12还是小米12 Pro?很多人选错了