中国大鲵 , 有一个我们耳熟能详的俗称——娃娃鱼 。

本文图片

中国大鲵 | Petr Hamerník / Wikipedia

把鳃藏起来

中国大鲵(Andrias davidianus)隶属于有尾目、隐鳃鲵亚目、隐鳃鲵科、大鲵属 , 在现存有尾目中属于较为原始的物种 。 隐鳃鲵科的化石记录可追溯至一亿六千万年前的晚侏罗世 , 该科现今仅残存2属3种 , 除中国大鲵外还有大鲵属的日本大鲵(Andrias japonicus)和隐鳃鲵属的隐鳃鲵(Cryptobranchus alleganiensis) 。

隐鳃鲵科Cryptobranchidae一词源自两个古希腊词语 , “krypto”意为“隐藏的” , “branch”直译为分枝 , 实指有尾类幼体阶段在水中呼吸所使用的羽状外鳃 。

本文图片

日本大鲵 | Oilstreet / Wikipedia

中国大鲵的命名人布兰查德(émile Blanchard)将其种本名“davidianus”献给法国神甫谭卫道(Armand David) , 他在中国传教期间收集了大量动植物标本 , 并将其运往欧洲供学者研究 。

除中国大鲵外 , 经由谭卫道之手向西方输出的还有我们所熟悉的大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)、麋鹿(Elaphurus davidianus)和珙桐(Davidia involucrata)等 。

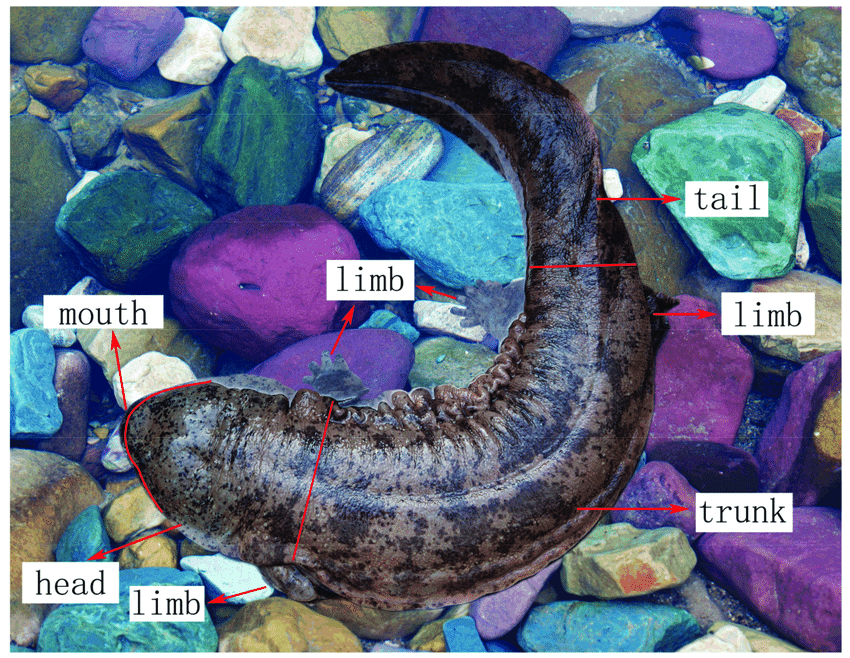

两栖类的巨无霸

中国大鲵头体扁平 , 眼很小且不具眼睑 , 四肢短小粗壮 , 尾短而侧扁;体表皮肤光滑 , 具有成对疣粒 , 体侧具有纵行的皮肤褶;体色较为多变 , 多呈黑褐色、黄褐色等 , 常伴有黑色或红褐色斑 , 与环境中鹅卵石的质地、颜色颇为相似 , 是极佳的隐蔽色 。

本文图片

扁平的脑袋 | H. Zell / Wikipedia

中国大鲵是现存体型最大的两栖动物 , 一般生长至40厘米时便可达性成熟 , 但和其他低等脊椎动物一样 , 大鲵的体型也会随着年龄的增长而不断增大 , 通常可逾1米 。 有记录以来的最大个体全长1.8米 , 重逾50千克 。

本文图片

体型最大的两栖动物 | J. Patrick Fischer / Wikipedia

每年5~8月是中国大鲵的繁殖期 , 雌鲵每次可产下多达300余枚卵 , 卵外层被透明的胶质层包裹 , 卵粒颗颗相系宛如念珠一般 , 长度可达数米 。

雌鲵产卵后即离去 , 接下来雄鲵不仅要完成最关键的受精工作 , 还要担任起守护卵带的重任 , 有些尽职的雄鲵还会将卵带缠于身上 , 以防捕食者分食 。 受精卵经过52~68天即可孵化出幼鲵 , 刚孵化出的大鲵宝宝有集群行为 , 待到它们能够独立生活 , 雄鲵才会离去 。

本文图片

呆在水里的大鲵 | fluffykiwi / iNaturalist

有尾类动物体表腺体发达 , 许多种类还会分泌令捕食者反胃的毒液 , 少数种类的毒性可以致命 。 大鲵虽然不会分泌毒液 , 但遭遇敌害时皮肤腺会分泌大量粘液 , 通常捕食者会因此放弃捕捉 。

“娃娃”急了也咬人

中国大鲵之所以有“娃娃鱼”这个俗名 , 不仅是因为其外貌好似一个虎头虎脑的黑胖娃娃 , 更是源于它们的叫声像极了婴儿的啼哭声 。

本文图片

“娃娃鱼” | Micromesistius / Wikipedia

我国古代先民很早就发现了这一特点 , 对大鲵的最早文字记录见于《山海经·北山经》中的一段:“又东北二百里 , 曰龙侯之山 , 无草、木 , 多金、玉 。 决决之水出焉 , 而东流注于河 。

其中多人鱼 , 其状如?鱼 , 四足 , 其音如婴儿 , 食之无痴疾 。 ”这段文字中的“人鱼”、“?(tí)鱼”所指皆为大鲵 。 在此后的两千多年光景里 , 大鲵又以“啼鱼”、“狗鱼”、“脚鱼”等名出现在诸如《水经注》《集解》《本草纲目》等典籍之中 。

本文图片

我就是人鱼哒 | Robert Kenneth Browne , et al. / Amphibian and Reptile Conservation(2011)

如此多的俗名也从侧面说明大鲵在过去数量较多 , 而且分布范围较为广泛 。 根据资料记载 , 野生大鲵的分布北始太行 , 南至南岭 , 西起青藏高原东缘 , 东贯长江三角洲 , 在有尾类中属于不折不扣的广布种 。 它们终生生活在水中 , 栖于浅水溪流或地下溶洞内 , 喜阴畏热 , 通常于夜晚外出活动 , 极少上岸 。

本文图片

中国大鲵的幼鱼 | Robert Kenneth Browne , et al. / Amphibian and Reptile Conservation(2014)

虽然大鲵看起来一副呆萌可爱的样子 , 但也千万不要被它“扮猪吃虎”的外貌所蒙蔽 。 大鲵口中长满细密的牙齿 , 当感觉到身旁有猎物经过时便将其一口吞入 。 它们的主要捕食对象是软体动物、甲壳类、鱼类及蛙类等 , 但如遇到落水的鸟类和小型哺乳类自然也不会放过 。

传说湘西地区曾有妇女将婴儿放在水潭边洗衣服 , 一转眼孩子被大鲵拖入水中吃掉的悲剧 。 传说终究是传说 , 真实性早已不可考 , 但如今许多大鲵养殖户被咬伤的案例却比比皆是 。

本文图片

水中的日本大鲵 | Robert Kenneth Browne , et al. / Amphibian and Reptile Conservation(2014)

保护的歧途

自古以来 , 大鲵就常被捕捉做为食物或药材 , 但对其生存最大的威胁还是栖息地的破坏 。 据估计 , 自上世纪五十年代以来 , 野生中国大鲵的种群数量已下降80%以上 。 世界自然保护联盟红色名录将其濒危等级评定为极危(CR) , 我国也于1988年将其列为国家二级保护动物 。

随着中国大鲵人工养殖技术的瓶颈被突破 , 这种昔日的珍稀动物逐渐逃离灭绝的边缘 , 甚至开始走进寻常百姓家的餐桌 。 许多保护区也从大鲵养殖场购入幼鲵进行增殖放流 , 数量已超过10万尾 。 大鲵的保护形势似乎一片大好 。

本文图片

“桶中的娃娃鱼” | Louis-Léopold Boilly / Wikimedia Commons

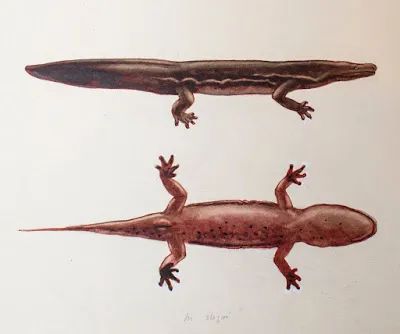

一项关于大鲵群体遗传学的研究显示 , 中国大鲵的基因多样性并非单一 , 目前的数据支持中国大鲵种群至少包含了5个独立的演化支系 。 换句话说 , 我国可能分布着5个不同种类的大鲵 。

这本来是大大增加物种多样性的好消息 , 然而细思后却让人陷入更深的忧虑 。 曾经无序的引种养殖和放归已经极大破坏了大鲵的基因多样性 , 不同种类的大鲵在人类的“保护”下成了一锅“大杂烩 , 如今“纯种”大鲵在野外已经难觅踪迹 , 对于大鲵的保护因此陷入了尴尬的境地 。

人们不禁发问 , 过去几十年的保护工作是不是好心办了坏事?

本文图片

华南大鲵(Andrias sligoi) | Wikipedia

中国大鲵的境遇让我想起了一种灭绝的鸟类 。 巨??(pì tī)(Podilymbus gigas) , 又名阿提特兰?? , 这种不会飞行的水鸟仅分布于危地马拉的阿提特兰湖中 。 上世纪60年代由于湖内引入大口黑鲈(Micropterus salmoides)竞争食物而导致种群数量下降 。 祸不单行 , 接下来的几年又接连遭遇湖面萎缩、繁殖地被破坏等环境剧变 , 这个当地特有物种被迅速推向灭绝的边缘 。

本文图片

大口黑鲈 | Pos / Wikipedia

1975年 , 一项针对巨??的保育项目出台 , 相关保护工作紧锣密鼓地展开 。 时隔几年后 , 人们观察到巨??的数量有显著增加 。 正当人们满心欢喜认为这个物种即将脱离灭绝边缘时 , 令人尴尬的一幕出现了 。 一天 , 研究者乘船接近一小群巨鸊鷉 , 它们在受惊后竟然飞快地踏水飞走了 。 人们这才意识到 , 一直以来他们保护的是一群入侵的斑嘴巨??(Podilymbus podiceps) , 而真正要保护的巨鸊鷉正在人们的“保护”下悄悄灭绝 。

本文图片

斑嘴巨?? | Mdf / Wikipedia

中国大鲵和巨鸊鷉的境遇虽不尽相同 , 但反映出一个相同的问题——如果连一个物种最基本的系统地位都没有搞清楚 , 那么一切保护工作都将成为空谈 。

对中国大鲵来说 , 及时调整保护计划还不算太晚;对其他物种来说 , 我们则希望不要重蹈覆辙 。

本文图片

可别被外表吓到了

海蟾蜍

真螈

墨西哥钝口螈

本文来自物种日历 , 欢迎转发

【娃娃鱼|善意的“放生”,可能正在摧毁中国大鲵】如需转载请联系GuokrPac@guokr.com

推荐阅读

- 影像|iQOO 9 系列预热:首发三星 GN5 传感器,150° 鱼眼超广角

- 京东方|消息称京东方 2022 年扩张带鱼屏产品线

- 细胞器|“一不小心”活到200岁 太平洋岩鱼的长寿秘诀人类可否借鉴

- 出货|消息称京东方 2022 年推 40 英寸带鱼曲面屏:4K+分辨率

- Music|小米 12 系列正式发布 / Apple Music 发布 2021 音乐回忆歌单 / 斗鱼年度十大弹幕出炉

- 高泽霞|吃鱼不挑刺?湖北这所高校重大突破!

- Linux|国产Linux系统可爱鱼CutefishOS 0.7 Beta发布

- 小鱼|这8个习惯会让孩子越来越笨,甚至抑郁!父母赶紧收手……

- 硬件|B660/H610主板已经在闲鱼上架 最低售价549元

- 内测资格|微信又更新了?这次新增摸鱼神器!