本文图片

1998年美国版本的《哥斯拉》(Godzilla)饱受争议 , 毕竟传统影迷心目中的哥斯拉除了要会原子吐息外 , 形象还要更接近为恐龙 , 而不是一只大蜥蜴 。 不过本质上哥斯拉就是“一只受到核辐射突变的巨型鬣蜥” , 在古生物研究史上 , 恐龙也曾扮演过“巨型鬣蜥”一样的角色 。 这就要从最早发现的恐龙——“禽龙”的研究历史讲起了 。

本文图片

海鬣蜥(Amblyrhynchus cristatus) , 这种长相奇异的蜥蜴只存在于加拉帕戈斯群岛 | Diego Delso / Wikimedia Commons

本文图片

长有鬣蜥牙齿的怪物

禽龙(Iguanodon)的化石发现于1822年 , 如果不算上过去把化石穿凿附会成神话中的巨人、恶龙和怪兽的纪录 , 它是最早被发现并经过科学研究的恐龙 。 不过 , 禽龙化石从发现到发表花了三年的时间 , 一直到1825年才正式将这些化石命名为“禽龙” , 比巨齿龙(Megalosaurus , 1824年命名)还晚 , 因此虽然是最早发现 , 但却是第二个被命名的恐龙 。

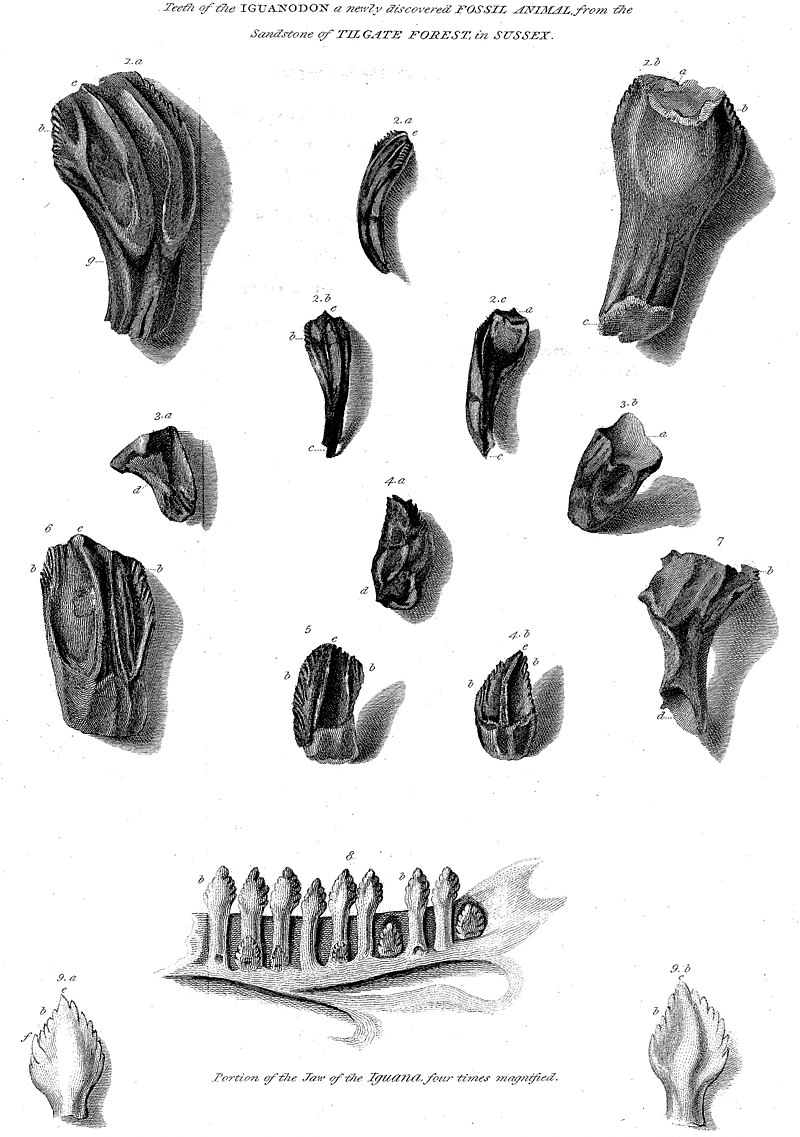

禽龙化石由英国医生吉迪恩·曼特尔所发表 , 据传是有一次他带着妻子在外出诊 , 他的妻子在周边闲逛时 , 于一处建设工地的废土石堆中意外发现的 。 但这个故事现在被认为是杜撰的 , 除了没找到任何曼特尔医生带着妻子出诊的纪录外 , 他本人也在后来的访谈中也声称是自己发现的 。 最早发现的禽龙化石 , 主要是一些牙齿和不完整的身体骨骼 。 由于牙齿外层有釉质 , 更加光亮 , 能从废石堆里脱颖而出 , 吸引到曼特尔的目光 。

本文图片

禽龙的化石装架 | Domser / Wikimedia Commons

最初发现这些化石时 , 曼特尔医生拜访了伦敦皇家协会的许多专家 , 但当时主流观点认为这些化石不是鱼类就是犀牛的 。 随着1824年威廉·巴克兰发表巨齿龙后 , 人们开始意识到远古曾经存在过巨大的爬行动物 , 曼特尔医生也着手以爬行动物的角度研究当年发现的那批化石 。 终于皇天不负苦心人 , 在他造访了多处博物馆和学者后 , 因缘际会下看到了鬣蜥的标本 , 并发现他所发现的化石牙齿和鬣蜥标本非常类似 。

本文图片

1825年曼特尔医生发表的 , 对禽龙和鬣蜥牙齿进行的比较 | Wikimedia Commons

透过这个发现 , 曼特尔医生将这些化石命名为Iguanodon , 即希腊文的鬣蜥和牙齿所组合而成 。 至于中文为何会将“鬣蜥牙齿”翻译为禽龙已经不可考 , 应该是沿用日文的翻译 , 而日文则可能是因为这类恐龙属于鸟脚类 , 然后将“鸟”与“禽”连结后翻译而来 。

本文图片

水晶宫的恐龙热潮

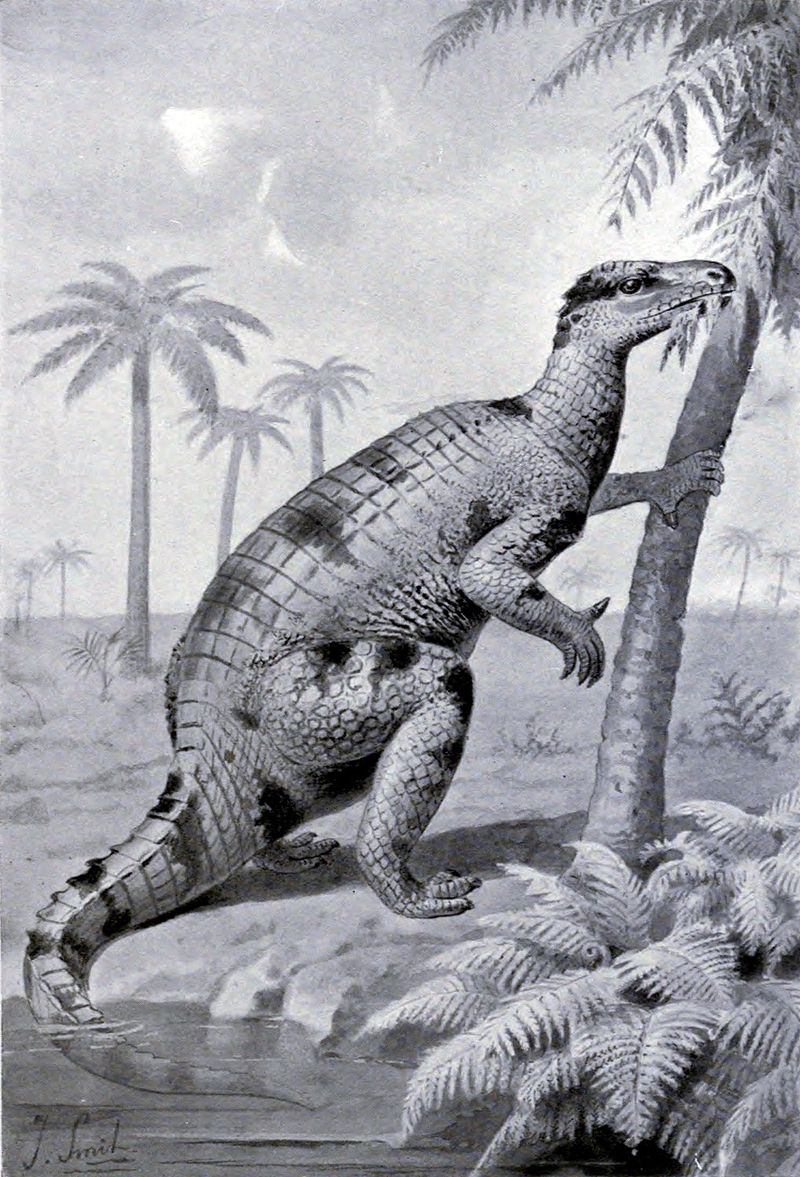

随后于1834年 , 人们又发现了更完整的禽龙标本 , 但可能是受到了鬣蜥的形象影响 , 当时的标本重建俨然就是一只大蜥蜴 , 而禽龙招牌的钉状拇指 , 更被当成角而安在了鼻子上 。 随着越来越多不同的恐龙化石被发现 , 人们开始意识到这些远古生物并不是简单放大的蜥蜴 , 而是来自于另一个爬行动物的家族 。 直到1842年 , 著名的比较解剖学家理查德·欧文爵士将当时发现的斑龙、禽龙、林龙(Hylaeosaurus)等化石归入“恐龙类(Dinosauria)”这个新的分类中 , “恐龙”一词也正式登上历史舞台 。

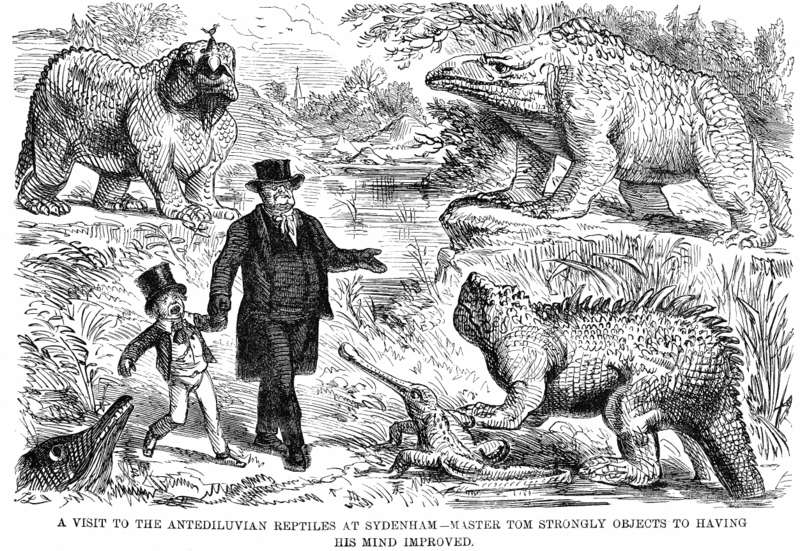

1851年 , 英国举办了世界博览会 , 当时曼特尔医生已经去世 , 因此这些恐龙复原模型的工作主要交由理查德·欧文爵士负责 。 根据当时的认识 , 恐龙还是被复原成比较接近大蜥蜴的形象 , 这些模型被展示于英国第一届世博会的展厅“水晶宫”之中 , 这些“怪兽”独特的样貌吸引了世人的目光 , 迎来世界上第一次的恐龙热潮 。

本文图片

按照大蜥蜴形象制造的水晶宫复原模型 ,“禽龙”鼻子上有个“角” | ketrin1407 / Wikimedia Commons

本文图片

大蜥蜴至今的演变

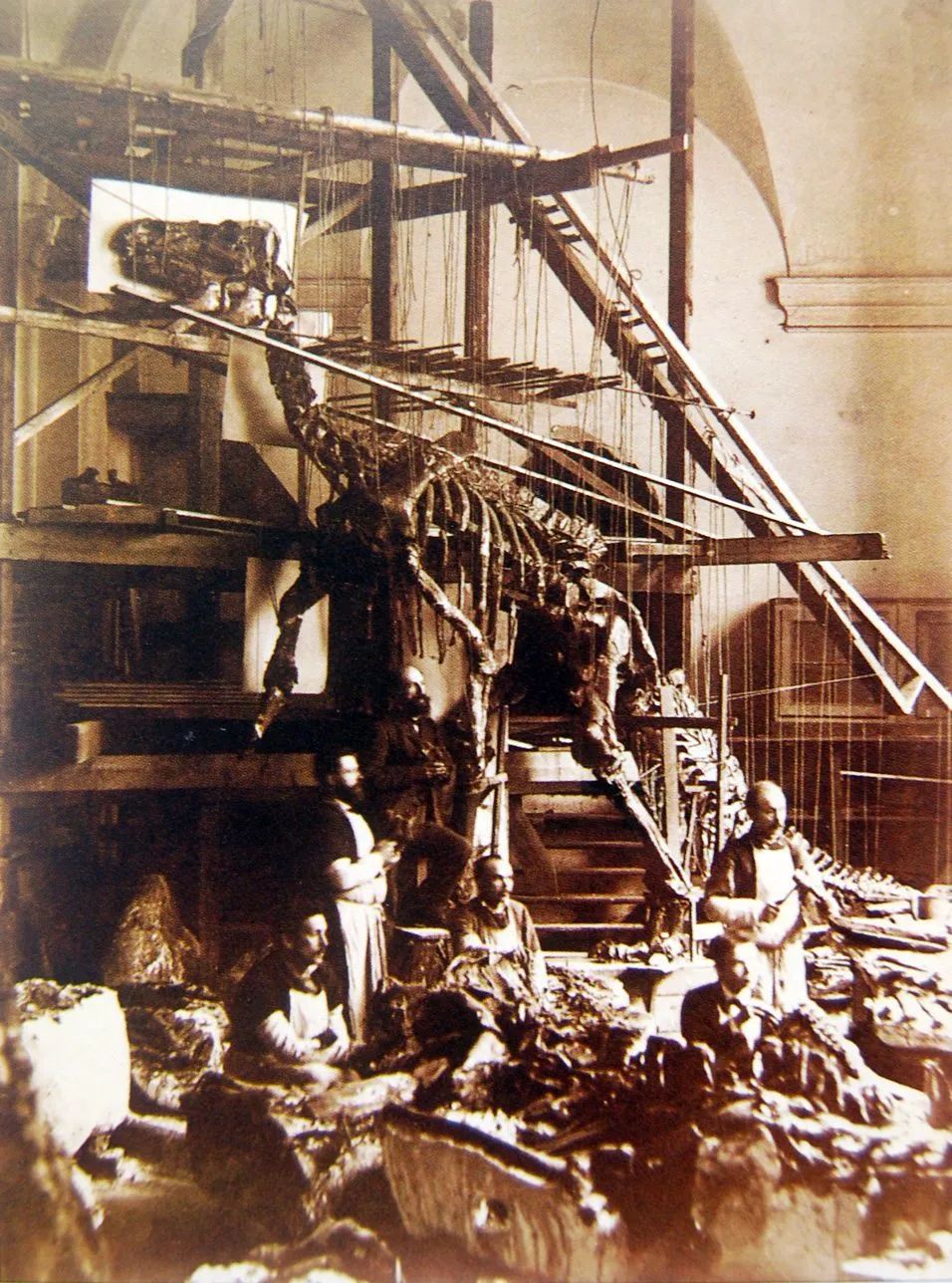

1878年 , 人们在比利时的一个矿坑中找到大量且完整的禽龙骨骼 , 而且这些骨骼大多保持了相互连接的状态 。 根据这个发现 , 古生物学家对禽龙的形象有了新的认识 。 首先是确认了那个在鼻子上的“角” , 其实是它的钉状拇指 , 再来是根据前后肢长度比例不同 , 认为这种恐龙应该是像袋鼠一般站立的 。 这个袋鼠站姿的恐龙复原姿势影响深远 , 在接下来超过100年中 , 人们都是以这种形象看待恐龙 , 而影视作品中的怪兽如日本经典版本的哥斯拉 , 也都是以这种姿势进行移动 。

本文图片

二足站立的禽龙复原图 | Wikimedia Commons

本文图片

哥斯拉的站姿参考了禽龙的复原 | Wikimedia Commons

到了1980年代 , 古生物学家发现禽龙的尾巴上有许多骨化的肌腱 , 如果按照袋鼠的站立方式 , 尾巴则会骨折 。 同时这个时期又发现越来越多的证据 , 显示恐龙和鸟类的演化关系 , 因此复原也开始比照鸟类脊椎平行于地面的姿态 , 于是 , 现今我们看到的恐龙复原图 , 逐渐呈现于世人眼前 。

而随着人们对足迹以及生理结构的进一步认识 , 现在认为禽龙可以选择用四足或二足步行 。 它们多数时候会以四足缓慢移动 , 到处进食 , 但遇到危险时则会运用后肢较为快速地奔跑 。 更新的研究则显示 , 随着它们的成长 , 移动模式也会从二足逐渐变向四足 。

本文图片

比利时矿坑中发现的禽龙化石装架 | Wikimedia Commons

从最初鼻子长角的大蜥蜴到现代的禽龙复原图 , 这种恐龙的形象经历的许多的变化 。 但我们对恐龙形象的了解受到化石保存和科技水平的限制 , 肯定都还只是冰山一角 , 今后还要仰赖古生物学家抽丝剥茧的研究 , 逐渐让真相水落石出 。 在未来几十年里 , 禽龙的形象还会有什么变化吗?让我们拭目以待 。

本文图片

【恐龙|哥斯拉不是大蜥蜴,而是“大袋鼠”?】关于恐龙

恐龙也有奶吗?

化石中的恐龙八卦

恐龙如何造恐龙

本文来自物种日历 , 欢迎转发

如需转载请联系GuokrPac@guokr.com

推荐阅读

- 年轻人|人生缺少的不是运气,而是少了这些高质量订阅号

- 电子商务|俞敏洪回应农产品带货被吐槽贵:选的是最好的 不是最便宜的

- Toshiba|东芝开发HDD扩容技术:30TB容量不是梦

- 恐龙|揭秘恐龙化石丨这种恐龙“五彩斑斓的黑”,你见过吗?

- 恐龙|(远古发现·揭秘恐龙化石)这种恐龙“五彩斑斓的黑”,你见过吗?

- Pro|联想拯救者 Y90 手机预热:支持智能刷新率模式,但不是 LTPO 屏

- 化石|我国发现保存在恐龙蛋化石中的完美胚胎

- 水蛭|33岁,当博导两年,他说:“我不是一个聪明的小孩”

- 模式|樊建平院士:中国要有自己科技自立自强的模式,而不是紧跟西方

- 恐龙|全球最完整恐龙胚胎,被发现!