文章图片

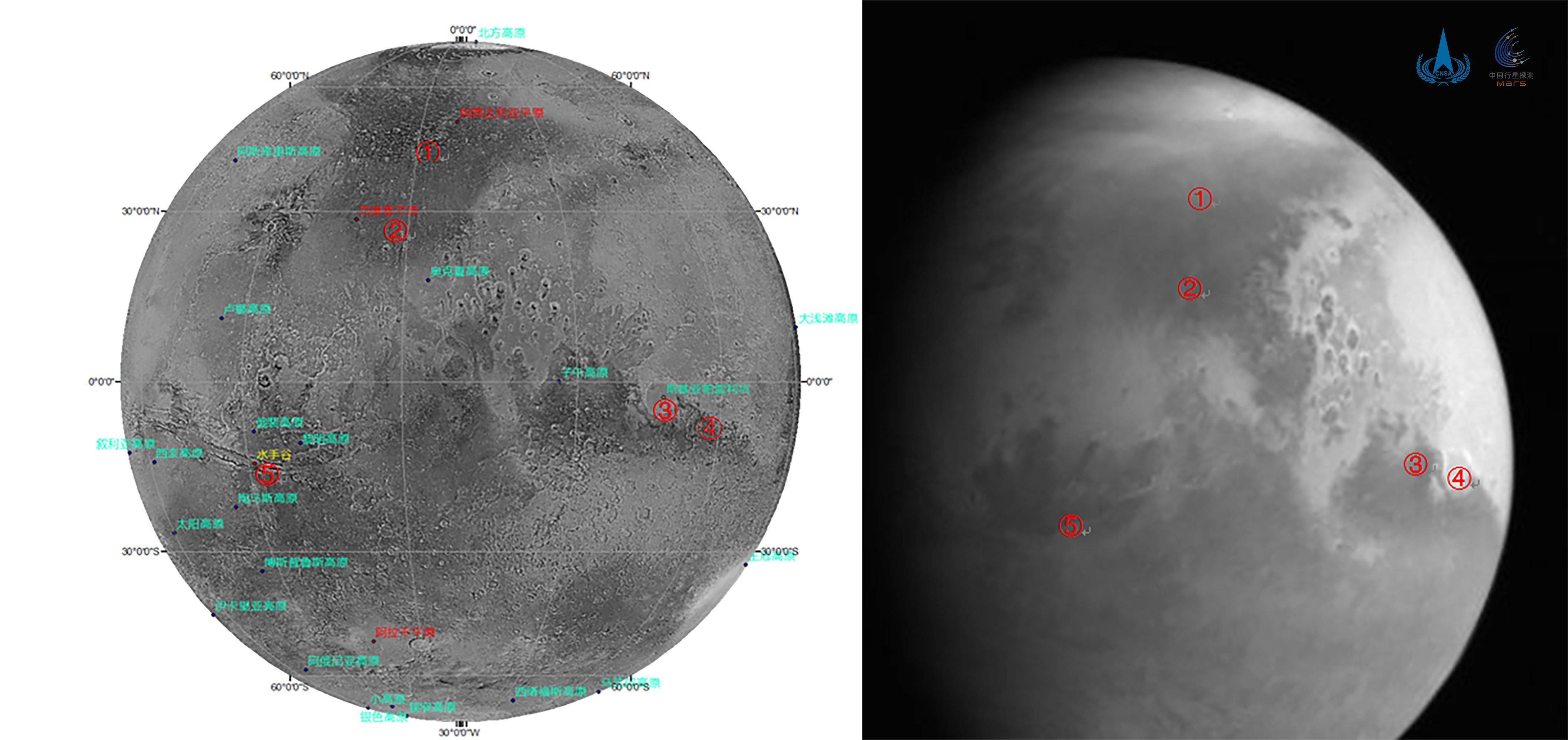

“天问一号”在距离火星约220万公里处 , 获取的首幅火星图像 。 火星阿茜达利亚平原、克律塞平原、子午高原、斯基亚帕雷利坑 , 以及最长的峡谷—水手谷等标志性地貌清晰可见 。 图/国家航天局

新京报讯(采访人员 李玉坤)2月10日 , 中国自主研发的火星探测器“天问一号”按照预设程序开始实施火星制动捕获主发动机点火 , 成功进入环绕火星轨道 。

目前 , “天问一号”已离家4.75亿公里 , 在距离火星400公里处进入环火轨道 。 这4.75亿公里的路上 , “天问一号”有这些神器护身 。

保温隔热:超轻薄“羽绒服”+神奇银白色“漆”

“天问一号”火星探测器由环绕器与着陆巡视器组成 。

火星环绕器在地球附近受到太阳辐射最大 , 抵达火星附近受到太阳辐射最小 , 导致卫星外部面对温差巨大 , 存在几百次温度交变 , 阴影期器上极端低温低达-180℃ 。 另一方面 , 由于火星轨道存在约2小时的超长阴影期 , 阴影期间接收不到太阳光照 , 导致无法储存能源 , 如何使环绕器既能适应地球附近的高温又能适应火影期的极端低温 , 是热控设计师首先需要解决的难题 。

“火星探测温度环境完全区别于以往近地卫星 , 奔火旅途越走越冷 , 安全抵达才是我们的目的 , ”航天科技集团八院热控团队主任设计师盛松介绍 。

为了解决上述矛盾 , 热控团队一改以往近地卫星“散热为主”的设计思路 , 提出为环绕器穿羽绒服保温的思路 。 热控团队精确分析出环绕器外表面漏热点的漏热量 , 针对漏热多的区域加厚保温 , 需要降温的区域进行减薄散热 , 设计出一款“薄中有厚 , 厚薄相间”的超轻薄款“羽绒服” , 为环绕器打造温暖如春的旅行体验 。

着陆巡视器表面有一层热控涂层 , 它是一种低吸收、低发射的新型热控涂层 , 一眼看上去就像一层普通的银白色漆 。

“我们通过控制着陆巡视器表面热控涂层的热辐射特性 , 尽量降低在近地段的大外热流条件下的整器温度 。 ”航天科技集团五院总体设计部“天问一号”着陆巡视器热控分系统主任设计师向艳超介绍 , 这个“漆”一点儿都不普通 , 它的低吸收特性可以使着陆巡视器对太阳能量的吸收变少 , 防止高温;而低发射特性则可以确保着陆巡视器自身热量向外发射得很少 , 在寒冷的时候保温 。

最强大脑:“日凌”期间照顾好自己

作为信息中枢 , 综合电子分系统负责火星环绕器全部信息的管控 。

通常情况下 , 环绕地球运行的卫星由地面控制中心根据卫星实时状态和任务要求进行控制 。 但与地球卫星不同 , 火星环绕器由于器地距离远 , 通信延时大 , 往往来不及依靠地面指令对探测器进行实时处理 。

另外 , 深空探测器与地面站通信存在独特的“日凌”现象 , 即当探测器、地球和太阳位置处于同一直线时 , 太阳辐射会干扰地火之间射频信号传输 , 导致通信中断 , 称之为“日凌” 。

本次火星探测任务最长“日凌”达到30天 。 “日凌”期间 , 环绕器必须“自己照顾好自己” , 依靠自身完成任务管理 , 并在出“日凌”后迅速自主与地面恢复联系 。

针对以上情况 , 环绕器综合电子分系统的研制团队设计了整器断电再恢复功能 , 解决了整器极端故障模式下的自恢复难题 , 保障了火星环绕器的对地通讯链路自主建立 。 通过多系统多模式器上信息综合自主处理方法 , 环绕器保证一级故障情况下任务正常执行 , 发生二级故障整器安全 , 环绕器可在轨自主运行60天以上 。

装上“眼睛”:探测器自己找到火星

“天问一号”飞近火星的过程中 , 如何让探测器依靠自己找到火星?

“天问一号”上配置的光学导航敏感器可以利用拍摄的恒星与火星图像 , 精确计算出自身的飞行姿态、位置与速度 , 实现相对火星的自主导航 。 这也是我国首次在行星际转移飞行过程中应用光学自主导航技术 。

“光学导航敏感器就好比天问一号自动驾驶过程中的‘眼睛’ 。 ”中国航天科技集团八院光学导航专家郑循江打了个比方 。 一旦有了这双眼睛 , 探测器就可实时观测火星的距离和方向 , 让飞控团队可以更直观地确认飞行轨道和姿态 , 计算图像中火星的几何中心和视半径 , “天问一号”就能以最优估算法自主获取实时位置和速度信息 。

在“天问一号”飞近火星500万公里后 , 飞控团队对光学导航敏感器进行了目标特性的测试和成像参数的确定 , 并开启自主导航算法 , 验证了飞往火星过程的光学自主导航功能 , 火星方位、距离和探测器飞行速度的导航计算结果符合预期 , 特别是验证了火星边缘提取及轮廓亚像素拟合技术以及光学导航观测量时间空间精确对准算法 , 获取了大量有效的在轨数据 。 这标志着我国成为世界上第二个掌握并在轨验证了火星光学自主导航技术的国家 。

自带充电宝:锂氟化碳电池可带电十个月

星际旅行者“天问一号”在飞行过程中面临极为复杂、恶劣的太空环境 , 如何在减重等约束性条件下满足探测器对能源的高需求 , 是研制团队着力解决的问题 。

在航天科技集团五院着陆巡视器供配电分系统主任设计师陈燕的带领下 , 研制团队从发电、储能、最优功率控制、在轨管理策略等多个角度进行优化设计 , 突破了多项关键技术难题 , 其中 , 锂氟化碳电池技术首次应用在火星探测器进入舱中 , 与探测器一同开始了它的处女秀 。

“天问一号”火星探测器由环绕器和着陆巡视器构成 , 火星车置于着陆巡视器的进入舱上 。 锂氟化碳电池装配于火星探测器的进入舱上 , 这是新型电池的首次亮相 , 储电能力是锂离子电池的两倍 , 并实现了5kg的减重目标 , 极大满足了长期旅途在外的“天问一号”对于更轻装配重量 , 更高能量存储的需求 , 具备极为亮眼的产品属性 。

同时 , 新型电池的荷电保持能力极强 , 在轨长期贮存能力长达10个月之久 。 哪怕在温度大幅度变化的情况下 , 从近地发射的40℃至火星捕获时的0℃ , 电池容量衰降率也维持在了极小的程度 。 在具备持久力的同时 , 电池组的输出能力同样令人叹为观止 , 在着陆巡视器进入下降着陆过程中 , 电池组放电倍率极为可观 , 作为进入舱的主能源 , 将独立完成着陆巡视器在这一阶段的能源供给 。

新京报采访人员 李玉坤

【羽绒服|身穿超轻薄“羽绒服”,奔火路上“天问一号”有这些神器护身】编辑 陈思 校对 李立军

推荐阅读

- 浦峰|冬奥纪实8k超高清试验频道开播,冬奥结束后转入常态化运转

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 影像|iQOO 9 系列预热:首发三星 GN5 传感器,150° 鱼眼超广角

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- IT|全球每日新增确诊病例首超100万例 世卫:两大毒株正掀起“疫情海啸”

- Tesla|特斯拉回应“保费暴涨”:平均涨幅约10% 高性能车型不超20%

- 硬件|Intel 11代酷睿4核15瓦超迷你平台 仅有信用卡大小

- Tesla|网传特斯拉等新能源汽车保费上涨超50% 多家车险公司回应不实

- 中国|超燃!100秒回顾中国航天2021精彩瞬间

- AI|商汤科技上市首日收涨超7% 市值约1375亿港元